Katia Bleier (Kato, diminutivo di Katalin) nasce il 28 agosto 1919 a Novi Vrbas, nella Bačka meridionale, in Vojvodina. Il padre, Mavro, scultore di pietre tombali e monumenti funebri, e la madre Malvina Grünwald, sono ebrei jugoslavi di lingua e cultura ungherese. È l’ultima di cinque figli (dopo Olga, Vera, Laci, e Géza). Nel 1928 la famiglia si trasferisce a Zagabria. Katia frequenta il ginnasio statale per seiLeggi tuttoanni, poi un corso di specializzazione in Educazione fisica, diventando istruttrice. Collabora con la sorella che dirigeva una casa di moda a Zagabria. Nell’aprile del 1941 la città viene occupata dai tedeschi: Vera è sequestrata con il marito medico e confinata in Bosnia (riusciranno poi a liberarsi e unirsi ai partigiani di Tito, moriranno entrambi in combattimento); Olga, caduta in mano agli italiani, è deportata con il marito Eugenio Varnai a Malo nel 1941; Géza riuscirà a emigrare negli Stati Uniti; Laci verrà ucciso a Zagabria. Katia riporta i genitori, la moglie e il figlio di Laci nella Bačka, rifugiandosi a Zenta presso lontani parenti. Mantiene la famiglia lavorando come sarta, compie rischiosi viaggi a Budapest per il rinnovo dei permessi. Nella primavera del 1944 vengono deportati ad Auschwitz-Birkenau. Katia è l’unica a sopravvivere alla selezione d’arrivo. Alla liberazione del campo di Belsen, dove è stata tradotta all’inizio del 1945, è ancora viva. Ritorna a Zagabria, riesce a entrare in Italia da clandestina e a raggiungere Olga a Malo nel 1946, dove conoscerà Meneghello. Nel 1947, a Milano, lavora come première in una sartoria di moda.Sposa a Milano il 23 settembre 1948 Meneghello, che parte tre giorni dopo per tornare in Inghilterra. Katia risulta ancora apolide, e potrà raggiungere il marito a Reading appena in possesso del passaporto, a dicembre. Nel 1954 Katia ha un ritorno virulento della tubercolosi: viene operata e soggiorna fino al 1955 nel sanatorio di Peppard. Sempre a fianco di Meneghello, compagna di vita e di lavoro (sua prima lettrice e critica), è la K. a cui con estremo riserbo il marito rende omaggio in alcune sue pagine, personaggio che assiste, commenta, partecipa agli episodi raccontati, in veste di testimone dall’occhio e dal giudizio acuto, limpido e umanissimo. Katia si spegne a Malo il 26 settembre 2004 ed è sepolta nella tomba della famiglia Meneghello.

Katicabogár

Il video “Katicabogár”, dedicato a Katia Bleier, moglie di Luigi Meneghello, è stato realizzato in occasione della mostra “Frida e le altre. Storie di donne, storia di guerra: Fossoli 1944” a cura di Elisabetta Ruffini, con una integrazione di Luciano Zampese, inaugurata il 25 gennaio 2022, alla Biblioteca Bertoliana di Vicenza, in occasione del Giorno della Memoria.

Curatela del video e testo di Luciano Zampese; voce narrante di Patrizia Laquidara; voce ungherese di Dóra Vizvári; riprese video e montaggio di Paolo Zampese.

«Io ho conosciuto Katia direi intorno alla metà del 1946»

Archivio privato Bepi e Fina Meneghello

Archivio privato Bepi e Fina Meneghello

Io ho conosciuto Katia direi intorno alla metà del 1946. C’era una riunione di giovani di Malo, con un po’ di benpensanti e non benpensanti, che volevano fare un club culturale. Si era proposto di eleggere me, presidente o non so cosa, perché ero un po’ in vista. E era presente anche Katia, per curiosità, penso.

Lei era lì da poco tempo, da qualche settimana, però già parlava spigliatamente l’italiano, il suo italiano un po’ eslege, ma vispo e attraente. Quella sera l’ho accompagnata io a casa. Era una sera serena, Katia abitava nell’alloggio sopra l’osteria delle Due spade. Si saliva per una scala per raggiungere l’appartamento di Olga, da cui si apriva una finestra che guardava verso nord, e guardavamo il cielo stellato. E a un certo punto le ho chiesto: «Signorina Bleier voi credete in Dio?», «No» ha detto lei. E io mi sono detto: “Questa qui la sposo”. Una ragazza piacente, vivace, straniera, culturalmente attraente (perché siamo esterofili), che viene da una famiglia di ebrei osservanti e non crede in Dio…

Così io racconto la storia, l’ho raccontata tante volte a voce e la storia è diventata vera, Katia non l’ha mai contraddetta. (Cronologia, in Opere scelte, I Meridiani Mondadori 2006, p. CXXIV)

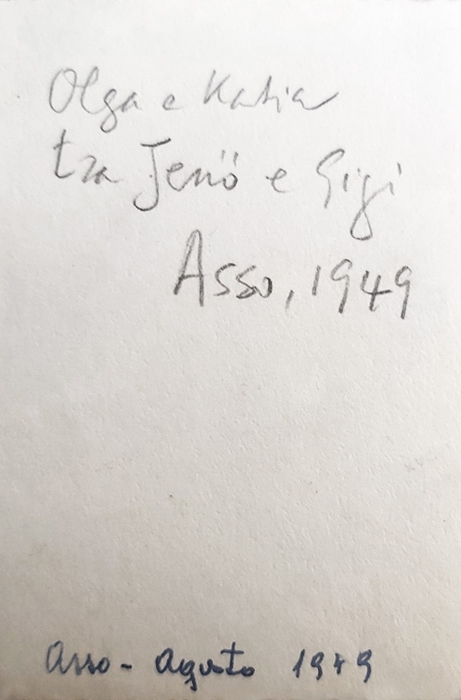

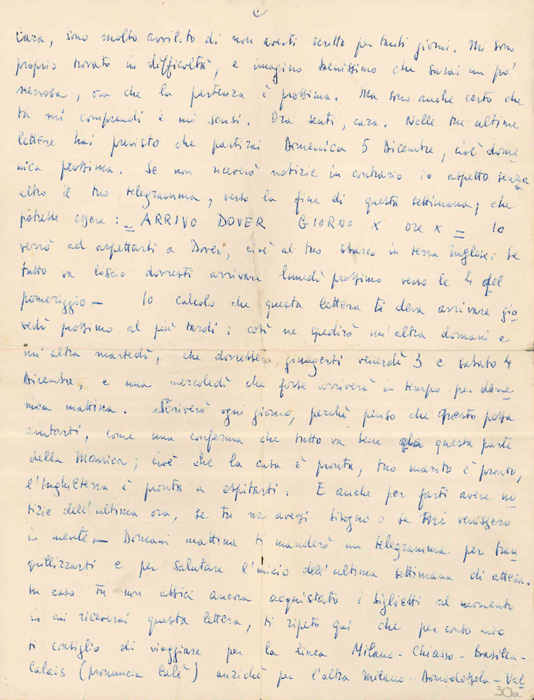

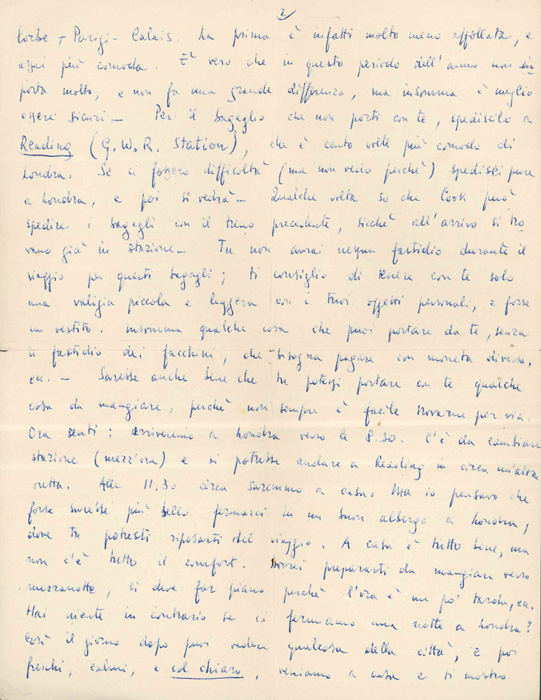

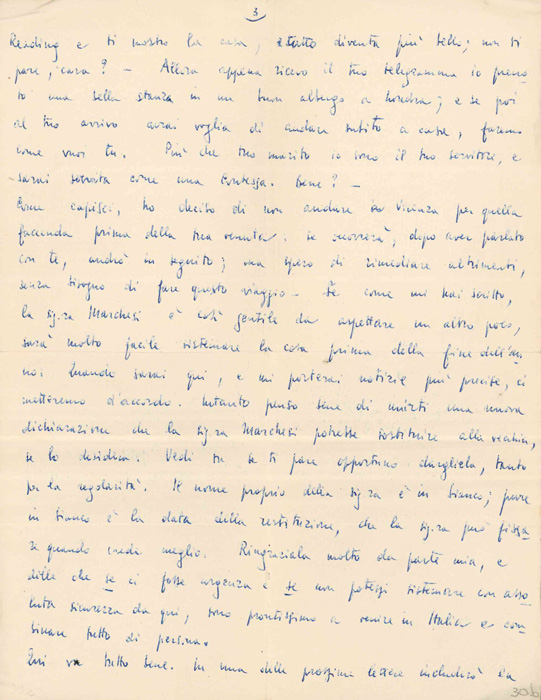

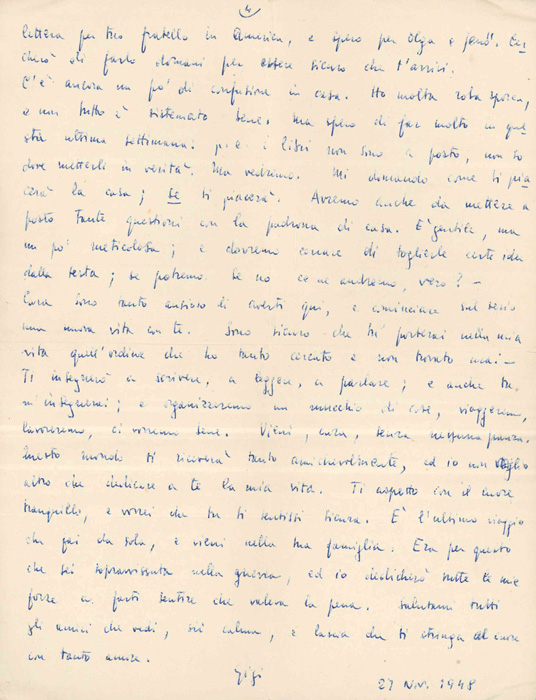

«È l’ultimo viaggio che fai da sola, e vieni nella tua famiglia»

Katia e Gigi si sposano civilmente a Milano il 23 settembre 1948. Testimone il cognato Eugenio Varnai. Festeggiano andando a prendere un caffè all’albergo Mercato gestito dai genitori del futuro chef Gualtiero Marchesi (Katia aveva amichevolmente frequentato la famiglia nel suo anno milanese) e poi partono per Malo. Tre giorni dopo il matrimonio Gigi torna a Reading per l’inizio del primo anno d’insegnamento accademico. Katia in quanto apolide non può andare con lui. Ottenuto il passaporto raggiungerà il marito in dicembre.

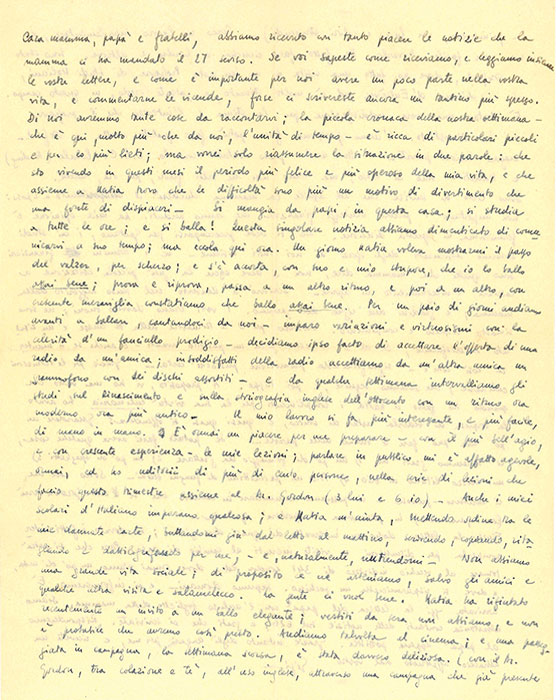

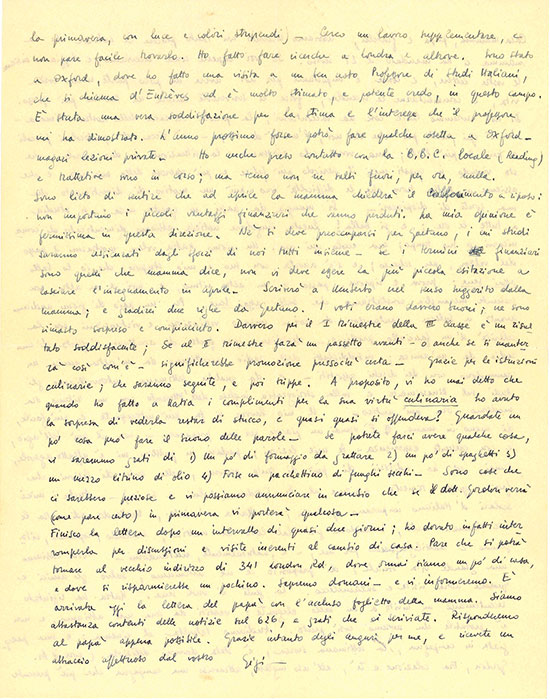

«La piccola cronaca della nostra settimana». Lettera di Gigi e Katia ai famigliari, 8 febbraio 1949

[…] Di noi avremmo tante cose da raccontarvi; la piccola cronaca della nostra settimana – che è qui, molto più che da noi, l’unità di tempo – è ricca di particolari piccoli e per lo più lieti; ma vorrei solo riassumere la situazione in due parole: che sto vivendo in questi mesi il periodo più felice e più operoso della mia vita, e che assieme a Katia trovo che le difficoltà sono più un motivo di divertimento che una fonte di dispiaceri. Si mangia da papi, in questa casa; si studia a tutte le ore; e si balla! Questa singolare notizia abbiamo dimenticato di comunicarvi a suo tempo; ma eccola qui ora. Un giorno Katia voleva mostrarmi il passo del valzer, per scherzo; e s’è accorta, con suo e mio stupore, che io lo ballo assai bene (Lettera di Luigi Meneghello ai famigliari, 8 febbraio 1949, MEN-08-V302, f. 1r.)

*

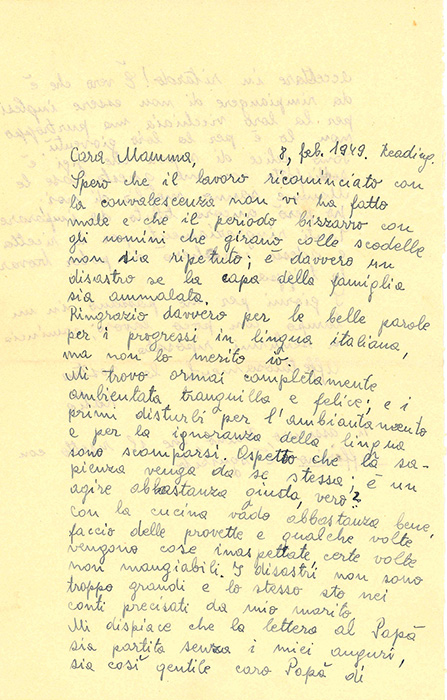

[…] Mi trovo ormai completamente ambientata, tranquilla e felice; e i primi disturbi per l’ambiantamento e per la ignoranza della lingua sono scomparsi. Aspetto che la sapienza venga da se stessa; è un agire abbastanza giusto, vero?

Con la cucina vado abbastanza bene, faccio delle provette e qualche volte vengono cose inaspettate, certe volte non mangiabili. I disastri non sono troppo grandi e lo stesso sto nei conti precisati da mio marito. (Lettera di Katia Bleier a Pia Canciani, 8 febbraio 1949, MEN-08-V302, f. 2r.

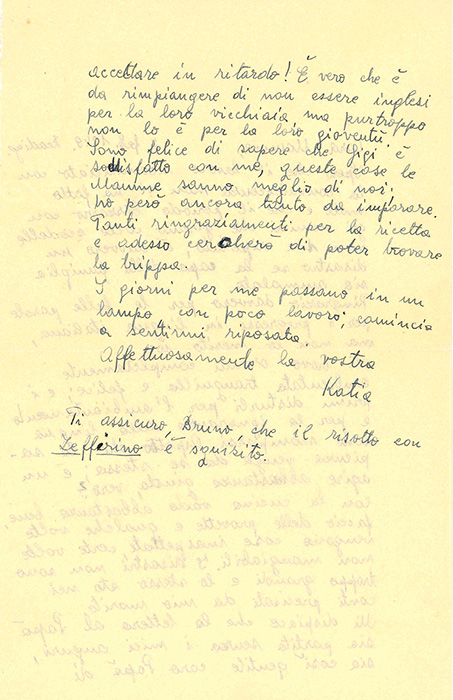

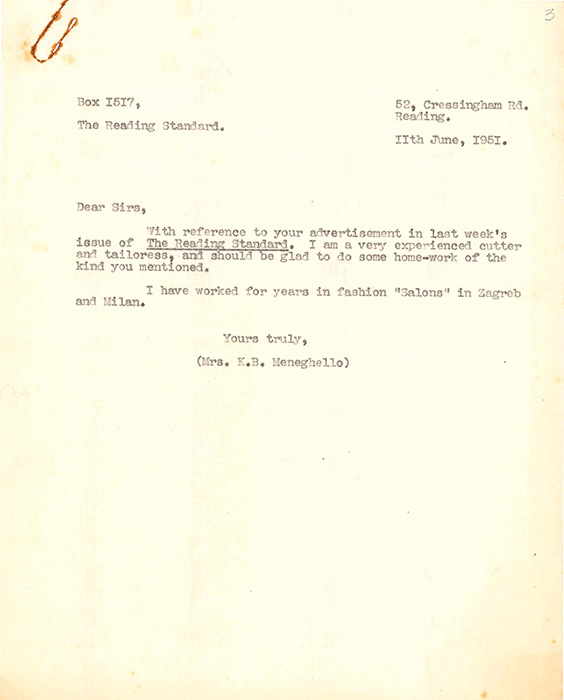

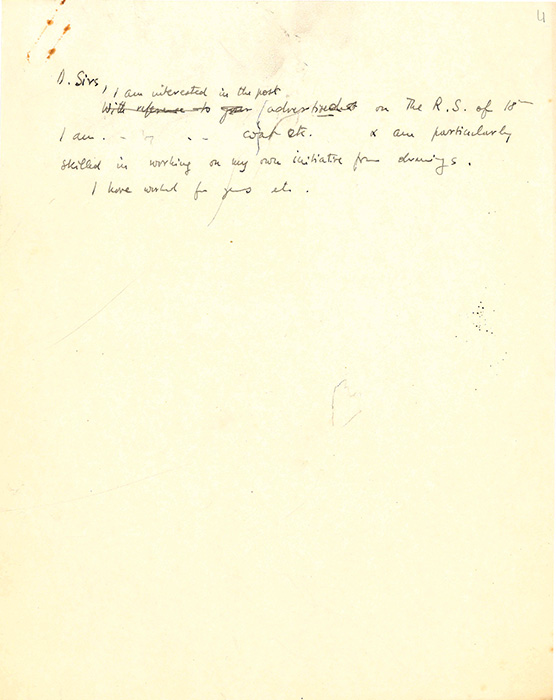

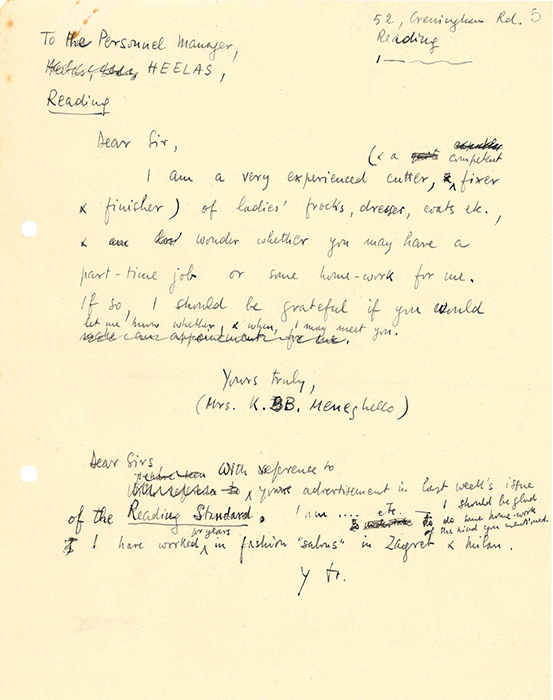

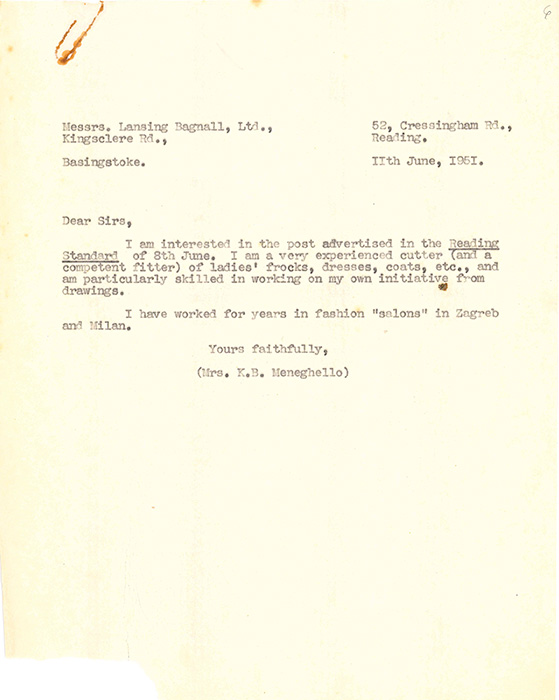

«Dear Sir, I am a wery experienced cutter». Lettera di presentazione per un lavoro come sarta, 11 giugno 1951

Sempre per sovvenzionare quei viaggi al Museo mia moglie tagliò e cucì dei vestiti, tra l’altro per delle austere signore di origine berlinese, le quali prendevano per sottinteso che le quattro sterline a vestito erano una forma di appoggio benefico, di carità: per carità tenetevele. Poi mia moglie si impiegò, andò a cucire in una sartoria che mi ricordava gli sweat shops di un tempo, a rivoltare cappotti, scorciarli, allungarli; in seguito passò a una fabbrica di vestiti in Lorna Street, dove lavorò un po’ di mesi (Le Carte, vol. II, Rizzoli 2000, p. 282)

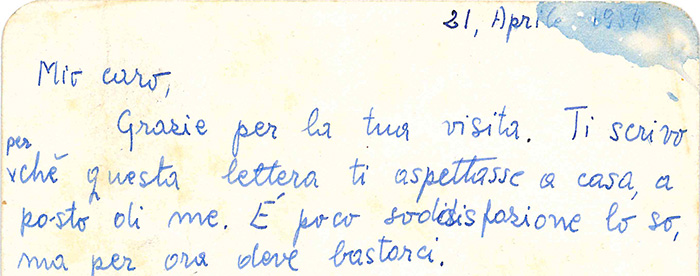

«Ti scrivo perché questa lettera ti aspettasse a casa». Da un biglietto di Katia, 21 aprile 1954

Nel 1954 a Katia è diagnosticato un ritorno della tubercolosi e viene ricoverata alcune settimane in un ospedale di Reading, poi trasferita al sanatorio specializzato di Peppard dove Meneghello va a trovarla ogni giorno: «posto eminentemente poetico, per me, commovente, una specie di gentile prigione per Katia.

Capanne disadorne, quasi rustiche, sobrietà delle cure, senso di una società che ti assiste – e su tutto lo stoico sconsolato dolore negli occhi di lei». La maggior parte delle malate sono popolane: «Katia fraternizza con loro, si immerge nella loro vita e cultura, il vivido parlato, i gusti, il senso della moda, le canzonette in voga, i giochi, i “drammi”. Fu il suo, e mio, più schietto contatto con la cultura popolare inglese. Canticchio ancora motivi di canzonette inglesi anni Cinquanta…» (Cronologia, in Opere scelte, I Meridiani Mondadori 2006, pp. CCCI-CXXXII)

«Una casa fine Ottocento, all’antica, con un piccolo giardino»

Katia esce dal sanatorio nel 1955 e nello stesso anno lei e Gigi vanno a vivere nella nuova casa di Malborough Avenue a Reading.

«Mi avevano un po’ accresciuto lo stipendio. La casa che ci piaceva costava 3100 sterline.

Una casa fine Ottocento, all’antica, con un piccolo giardino. […]

Quattro camere, due soggiorni: uno sarebbe stato la sala da pranzo, ed è diventato il mio studio.

Archivio privato Bepi e Fina Meneghello

Archivio privato Bepi e Fina Meneghello

Sotto la scala avevamo ricavato una nicchietta per pranzare, deliziosa, semplice.

Era una strada well to do, di buona borghesia, gente anziana, pensionati: una decina, quindicina di case. La nostra era l’unica isolata, detached, le altre erano tutte doppie, semidetached, semidistaccate. La casa accanto alla nostra, dopo la morte del proprietario, era stata acquistata da una famiglia di popolani, di cui siamo diventati molto amici. Lui, Stan, muratore autonomo, lavorava in proprio, piccola aziendina sua, di una persona; Gloria sua moglie, tre bambini chiassosi, vivi. Il resto della strada non era per nulla contento, parevano socialmente fuori posto, e Katia si è messa a proteggerli. Al principio c’era molta resistenza a questo declassamento della strada: se incominciano ad arrivare i working class siamo a terra… Sto esagerando, ma questo era il sugo della cosa» (Cronologia, in Opere scelte, I Meridiani Mondadori 2006, p. CXXXV)

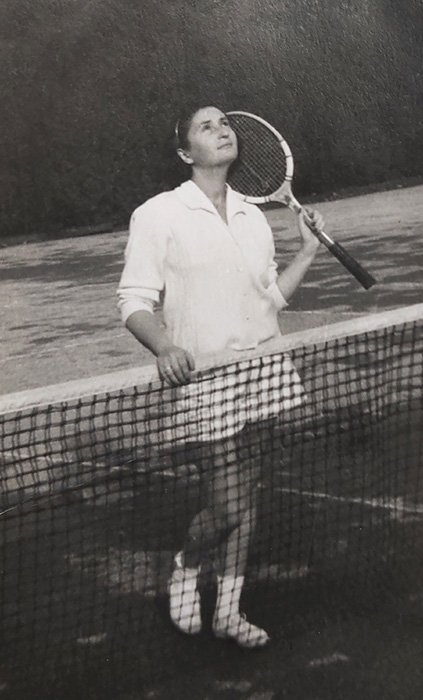

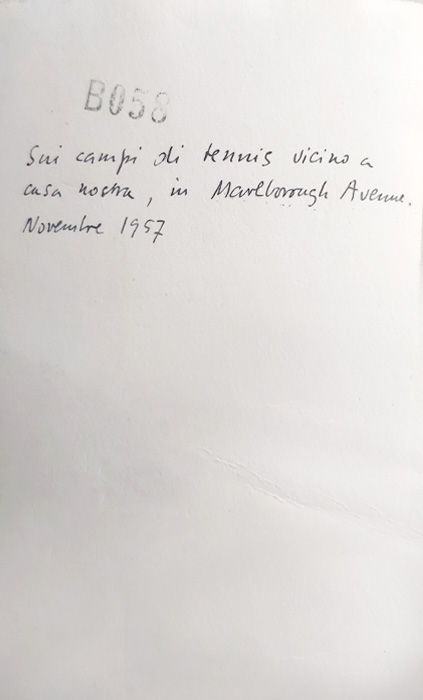

«Sui campi di tennis vicino a casa nostra, in Malborough Avenue, Novembre 1957»

Sette spunti

[…] Il settimo spunto ha a che fare con l’ottima palla! (Così la chiamò K. quando annunciò di aver trovato, dopo la sesta e la settima, l’ultima delle otto palle da tennis – un po’ spelacchiate – che cercavamo di recuperare attorno al campo d’erba dopo la partita) (Le Carte, vol. II, Rizzoli 2000, pp. 189-190)

Katia a Oxford, 1958; Katia a Spoleto

Verdi panni, sanguigni, oscuri o persi secondo me non vestì donna unquancho come questa. È la cosa più civile che ho trovato al mondo, benché dica «il fame» e per correggersi «il famme», e sgrammatichi in tutte le lingue; è più profonda la grammatica che sa, negli strati profondissimi della grammatica; non gerundi o casi, non algebra, non punti cardinali, ma la ragione delle cose del mondo. (Le Carte, vol. I, Rizzoli 1999, p. 502)

Archivio privato Bepi e Fina Meneghello

Archivio privato Bepi e Fina Meneghello

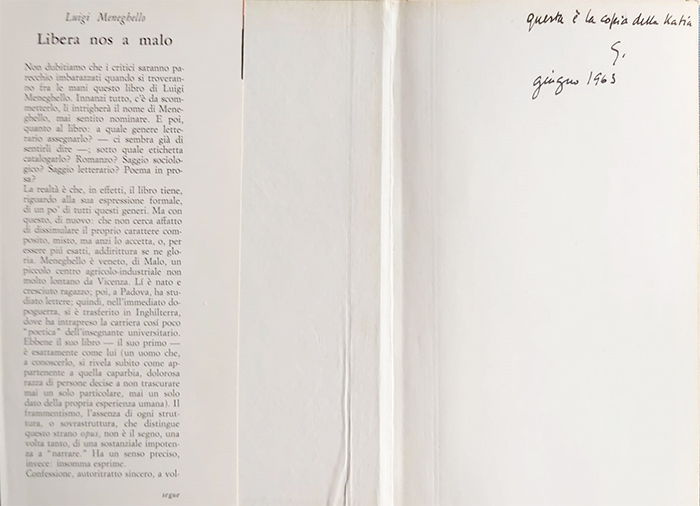

«Questa è la copia della Katia». Libera nos a malo, prima edizione Feltrinelli 1963, con dedica

«Quando mi sono messo a scrivere il mio primo libro, Libera nos a malo, ho passato dei mesi in convulsioni di riso» confessa Luigi Meneghello. «Era come se uno mi raccontasse quelle cose che io poi valutavo sulla base di quanto mi divertivano. Mia moglie mi sentiva ridere nello studio ed anche quando venivo fuori con una pagina perché me la ricopiasse. Sì, è Katia che scrive a macchina, io invece scrivo con… il pennino d’acciaio e uso il calamaio. Faccio molta fatica a trovarli. I calamai, specialmente, sono ormai rarissimi. E poi mi macchio con l’inchiostro… Certo, se quello che scrivo non mi diverte e non mi fa ridere, mi sembra quasi che non sia nemmeno scritto. Ma quando una cosa mi viene bene allora esco dallo studio e vado da Katia e gliela leggo. Però qualche volta lei non ride, dice che non è poi così divertente…». (Dall’intervista di Luigi Meneghello a Luciano Simonelli, Insegna italiano agli inglesi il più folle dei nostri scrittori, «Domenica del Corriere», LXXVII, 27, 3 luglio 1975)

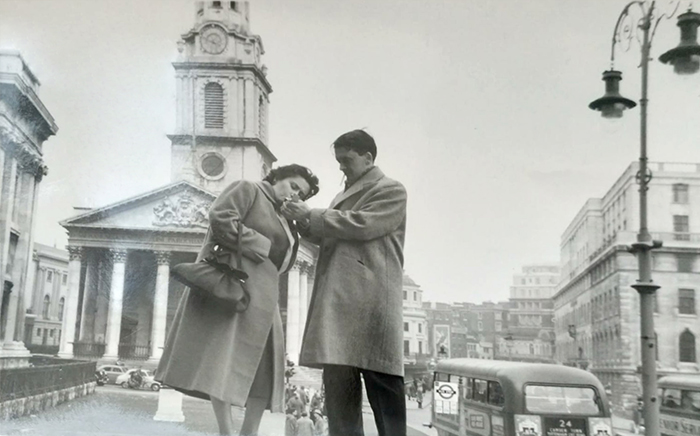

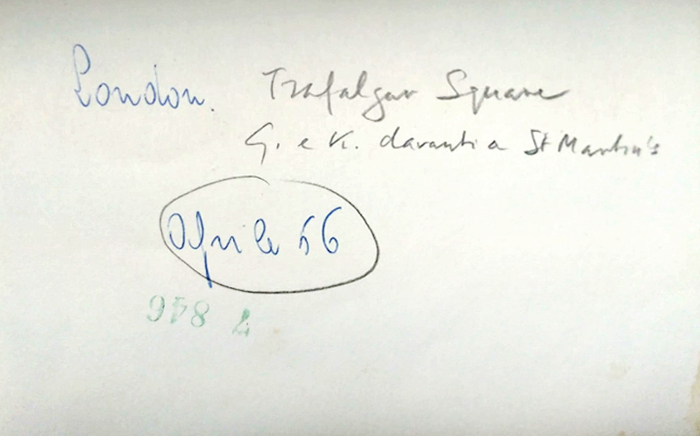

A Londra

I Meneghello acquistano un appartamento [1980] nel quartiere di Bloomsbury, in Ridgmount Street. […] Katia è «cittadina di gusto», ed entrambi sono contenti di essere a Londra («Londra era il posto in cui si andava da Reading per un giorno, adesso era essere a casa, nel cuore della città») con la possibilità di scoprirla a poco a poco, visitare ad esempio la moltitudine delle «piccole chiese, così inglesi», della City ricostruite da Christopher Wren dopo l’incendio del Seicento. E soprattutto è fondamentale nella scelta della zona in cui abitare la vicinanza della British Library (Cronologia, in Opere scelte, I Meridiani Mondadori 2006, pp. CXLVIII-CXLIX)

Archivio privato Bepi e Fina Meneghello

Archivio privato Bepi e Fina Meneghello

Archivio privato Bepi e Fina Meneghello

Archivio privato Bepi e Fina Meneghello

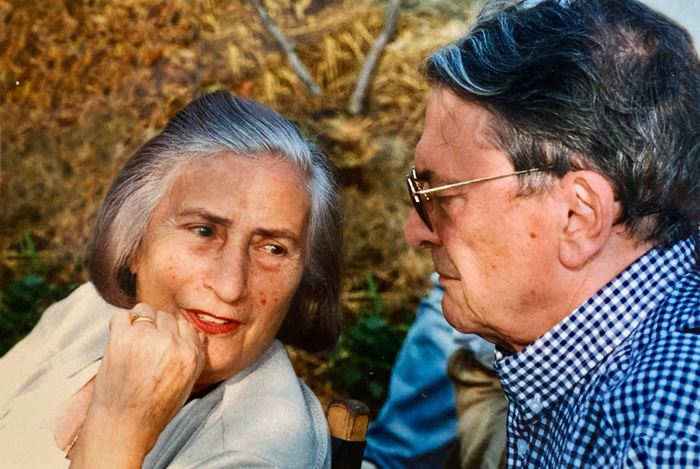

A Udine nel 1985, davanti alla casa della madre, Pia Canciani

«Il parlar materno»: qualcuno ha usato questa espressione per la lingua di Malo che ho adoperato nei miei libri; però devo dire che il nostro dialetto non l’ho imparato letteralmente da mia madre, la quale non era di Malo e nemmeno vicentina, era friulana; e il suo modo di parlare il dialetto del paese, benché franco e melodioso e certo non sentito da noi come foresto, avrà pure avuto delle inflessioni allogene; mia mamma era di Udine, ed era trilingue, parlava con competenza nativa il friulano, il veneto e l’italiano, ma il friulano, quello di Udine città, era la sua madre-lingua. […] Il fatto di non aver imparato il friulano, né la lingua originaria di mia moglie, che è l’ungherese, mi riempie di disappunto e di compunzione, e un po’ anche di stupore. Com’è possibile che non abbia imparato a usare la prima lingua di queste due persone così influenti per me? […] Ma insomma questa faccenda di non saper parlare la lingua materna di queste due donne, pur essendo io incline (altro difettuccio) a considerarmi bravo nelle lingue, mostra sicuramente che non sono poi così bravo, e mostra anche, che cosa?

Non certo che il nostro paese fosse, come avrei creduto una volta, un centro specialmente capace di assimilare altre culture. Ovviamente la verità è invece che l’immigrato alloglotto normalmente si assimila, sia a Malo, sia a Udine, sia a Novi Vrbas o addirittura a Stari Vrbas; e che le donne, dato che di regola erano loro che andavano a stare nel Paese del marito, restavano sacrificate anche in fatto di lingua, e la cosa veniva presa per sottintesa. (L’acqua di Malo, in Jura, BUR 2022, pp. 255-256)

*

L’anno scorso a Udine ho cercato e trovato la casa dov’è nata e vissuta mia madre, e ci avevo messo un’enorme quantità di emozioni, pensavo che dopotutto mi sono tanto occupato di quella metà della mia eredità che c’entra con la famiglia di mio padre e con Malo, e dell’altra metà invece niente o quasi. (L’acqua di Malo, in Jura, BUR 2022, p. 223)

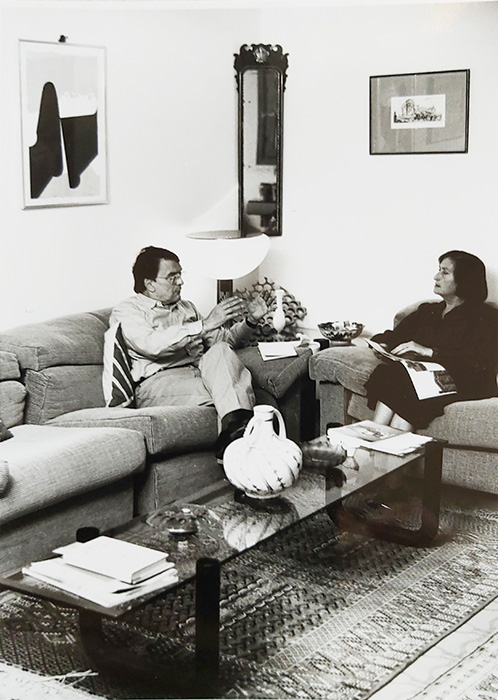

Gigi e Katia nel salotto della casa di Thiene, in Via Nino Bixio

Signor Sindaco, Signore e Signori. Torno a dirvi “grazie” anche a nome di mia moglie. Ci siamo sempre trovati bene, qui a Thiene, in veste di ospiti. Sarà un gran piacere, da ora in poi, sentirci interamente di casa. (Per la cittadinanza onoraria di Thiene, in La materia di Reading, BUR 2022, p. 323)

«La mia Musa è lontana»

Katia muore Il 26 settembre 2004. Verrà sepolta nella tomba della famiglia Meneghello al cimitero di Malo. A conclusione della cerimonia Gabriele Vacis legge il passo “Cavar su i morti”, da Pomo pero, e Fernando Bandini la poesia di Eugenio Montale «La mia Musa è lontana…».

Archivio privato di Bepi e Fina Meneghello