All’attività di docente universitario e di scrittore, Meneghello affianca un costante lavoro di “operatore culturale”, di alta divulgazione, che attraverso traduzioni, saggi, collaborazioni giornalistiche e radiofoniche, contribuisce a trasmettere e sviluppare quell’impegno civile e pedagogico maturato negli anni della lotta partigiana, non concretizzatosi in una militanza politica attiva, ma che impronta tutti i suoi libri e la sua vita. Leggi tuttoMeneghello fin dai primi anni in Inghilterra si cimenta nell’organizzazione di mostre fotografiche per l’Università di Reading (una dedicata all’architettura di Vicenza, un’altra alle Carceri di Piranesi), negli anni Cinquanta collabora a trasmissioni per la BBC, traduce dall’inglese testi di filosofia e storia per Neri Pozza, per le Edizioni di Comunità, dal 1952 al 1961, scrive più di un centinaio di saggi per la rivista «Comunità» di Adriano Olivetti, dai primi anni Settanta fino al 1999 farà parte della giuria del premio Florio (dedicato alle traduzioni in inglese di testi letterari italiani), dagli anni Sessanta in poi interviene con parchi ma significativi contributi su importanti testate sia inglesi che italiane («The Guardian», «The Times Literary Supplement», «La Stampa», «Il Sole-24Ore»).

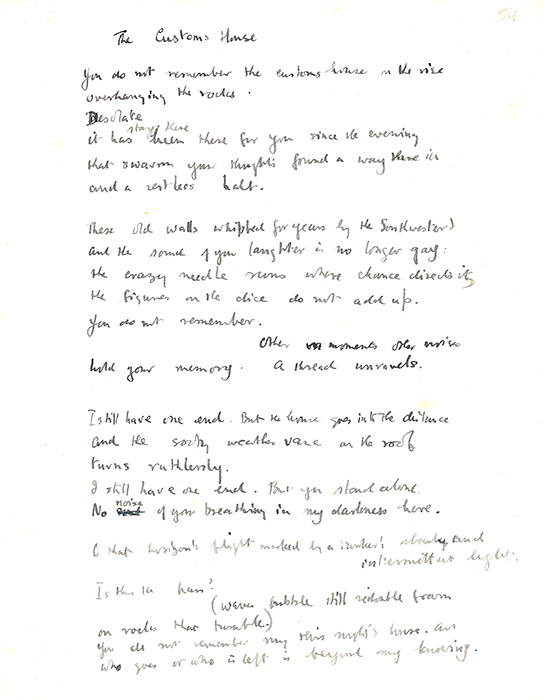

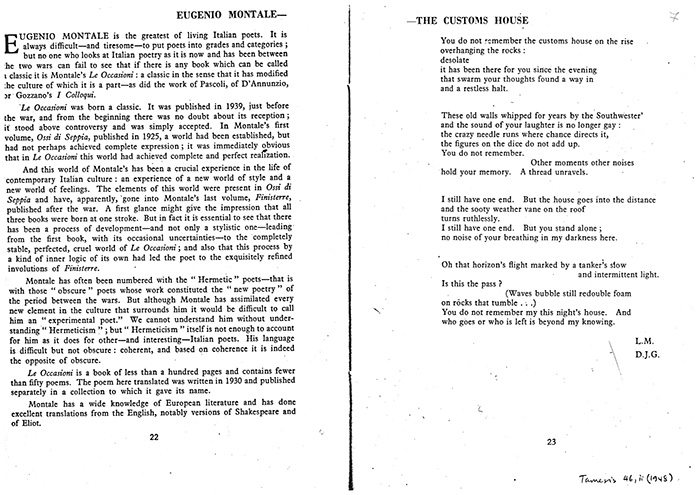

Montale, The Customs House

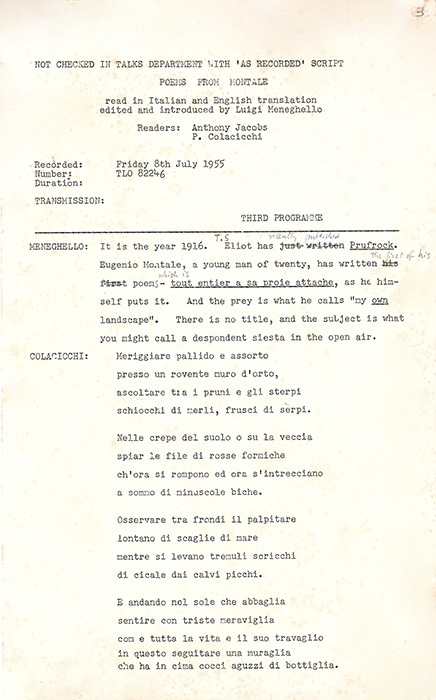

MEN-05-0041, f. 54

[University of Reading], XLVI, 2, 1948

MEN-03-0004, f. 7

Primo esercizio di traduzione di Meneghello fatto a quattro mani con Donald Gordon, pubblicato sulla rivista dell’Università di Reading «Tamesis». Meneghello nella primavera del 1948 aveva conosciuto Montale, invitato a Reading con Alberto Moravia e Elsa Morante. «Montale, un mio feticcio a quel tempo, fu gentile con me, ma con mia sorpresa mi fece l’impressione di un uomo normale, uno zio tra bonario (even so slightly) e compiaciuto di sé […] Naturalmente era un po’ irreale parlargli, ascoltarlo, sentirgli dire cose ordinarie, o anche meno ordinarie… (Il dispatrio, BUR 2022, p. 72)

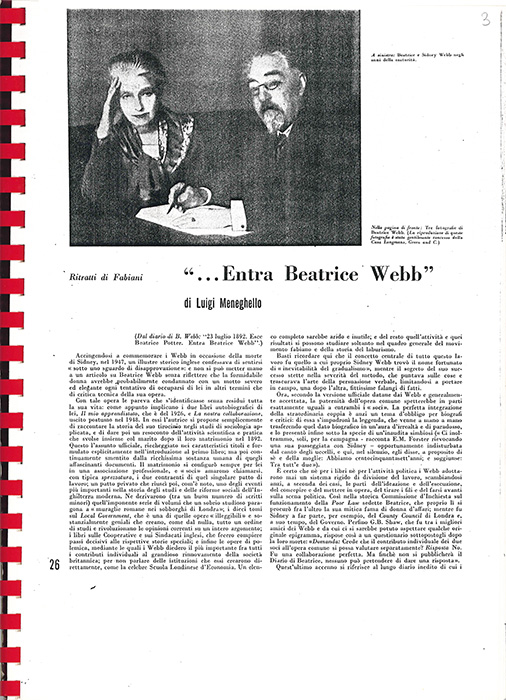

La collaborazione a «Comunità»

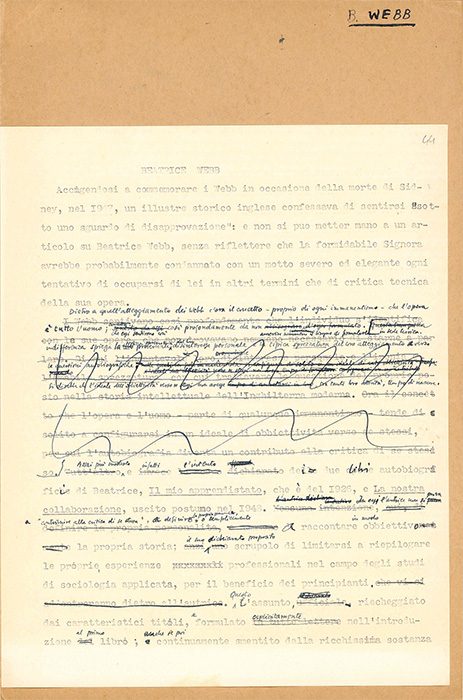

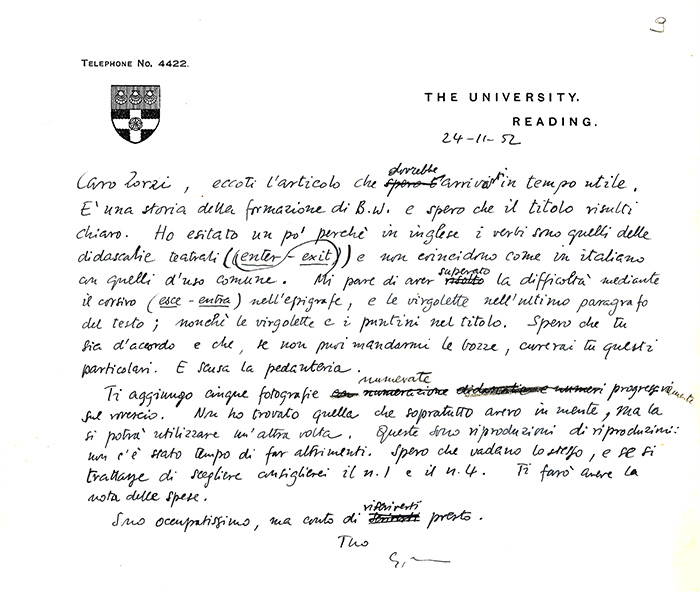

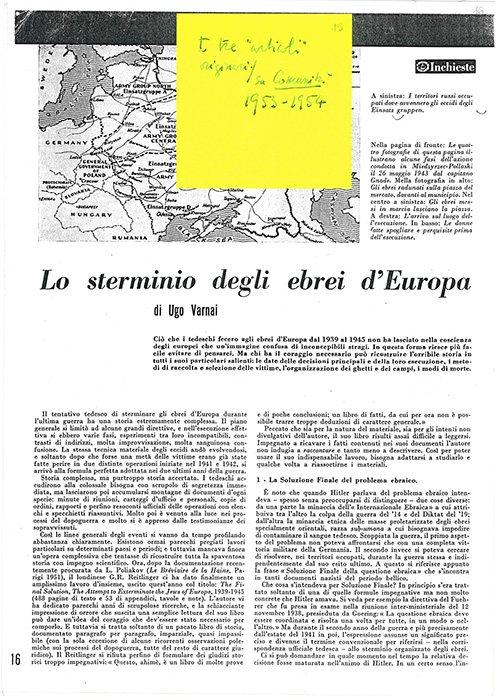

Nel dicembre 1952 Meneghello inizia a collaborare con la rivista di Adriano Olivetti, «Comunità», su invito del direttore Renzo Zorzi, amico e compagno di università a Padova. Il suo primo contributo è un articolo dedicato a Beatrice Webb, esponente di spicco del movimento fabiano. Firma col proprio nome i primi tre articoli, il quarto, dedicato a Hitler, con lo pseudonimo Andrea Lampugnani, i successivi come Ugo Varnai (cognome del marito della sorella della moglie Katia). Si propone di scrivere articoli di divulgazione storica (dedicando particolare attenzione al nazismo), con l’obiettivo di «informare, senza scoprire né imbonire» (così a Zorzi in una lettera del 28 dicembre 1952). Dall’aprile del 1955 gli articoli di Meneghello compaiono nella rubrica «Libri inglesi»: recensisce romanzi, saggistica letteraria e storica (sull’epoca vittoriana, sull’Unione Sovietica, sulle SS…), biografie, libri su argomenti di attualità (la campagna antinucleare o la polemica contro la pena di morte in Inghilterra…) e di divulgazione scientifica. L’ultimo articolo esce nel dicembre 1961.

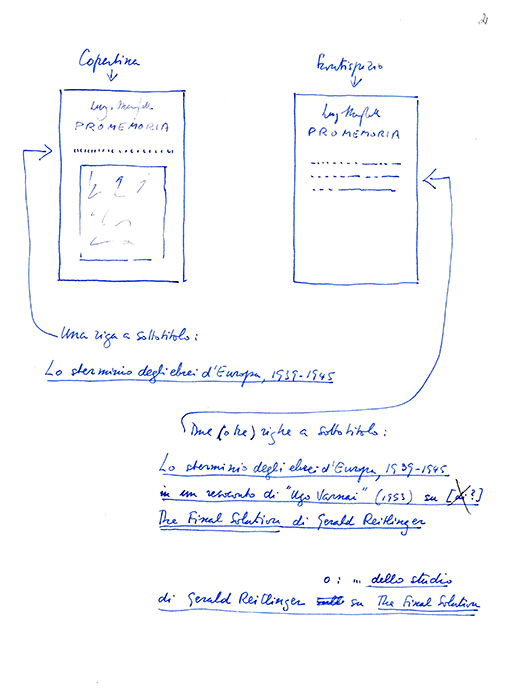

The Final Solution: Promemoria

Questo libretto non è mio, ma di Ugo Varnai, il nome che usavo negli anni Cinquanta per la rubrica «Libri inglesi» nella rivista «Comunità». Il testo che qui si ripubblica con poche modifiche tipografiche e minimi ritocchi di superficie è uscito in tre parti nei numeri di dicembre 1953 e febbraio e aprile 1954. È un resoconto dettagliato del libro di Gerald Reitlinger sulla Final Solution, la «Soluzione finale» della questione ebraica messa in opera dai nazisti negli anni della guerra, dal ’39 al ’45.

Il lavoro del Reitlinger, pubblicato in Inghilterra nel 1953, è tra i primissimi studi d’insieme sull’argomento […] ed è un tentativo, che parve allora a me (e mi pare ancora) avesse dell’eroico, di ricostruire in modo minuzioso e sistematico la storia degli stermini.

La lettura del libro ebbe su di me un effetto sconvolgente. Io avevo notizie personali e dirette (partecipate con estrema reticenza, ma assorbite quasi per osmosi) su due dei luoghi chiave, Auschwitz nel 1944, e Belsen nei primi mesi del 1945, ma non avevo mai voluto fare veramente i conti con la realtà ultima dei fatti, guardare in faccia il mostruoso insieme della cosa. Ora per la prima volta capivo il senso generale e la natura profonda di quegli eventi. Erano eventi incredibili e insieme orribilmente documentabili. Per settimane lessi e studiai (è un libro che si studia) con un misto di eccitazione e di sgomento, e alla fine nacque da sé l’idea di rendere conto di ciò che avevo appreso ai miei lettori in Italia, dedicando al libro molto più spazio che in una ordinaria recensione.

(Nota in limine in Promemoria, BUR 2022, pp. 29-30)

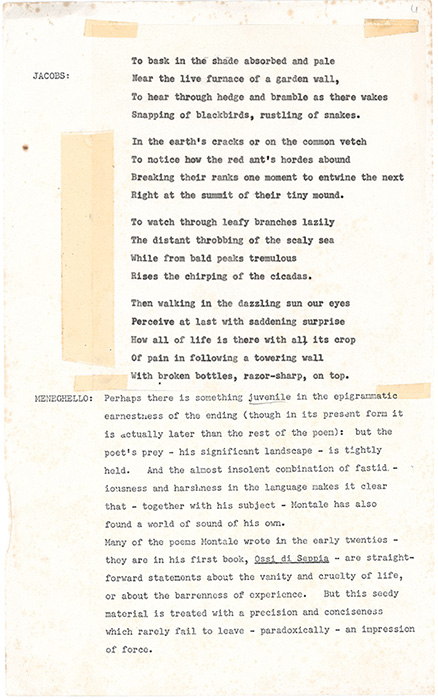

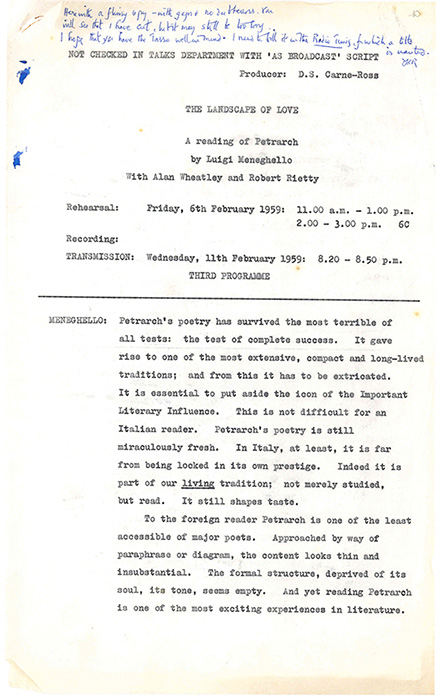

BBC

A partire dalla metà degli anni Cinquanta, dietro invito del produttore Donald Carne-Ross, Meneghello collabora in inglese al Third Programme della BBC. Gli interventi – rispettivamente dedicati a Montale, Piovene, Petrarca, Tasso, Belli e all’anonima commedia cinquecentesca La Venexiana – vanno in onda dal 26/27 ottobre 1955 al 9 aprile 1968. Lo scopo è di far conoscere a un vasto pubblico inglese non specializzato alcune grandi opere della letteratura italiana, con un’attenta selezione che non consideri soltanto il canone tradizionale.

Per «sciogliere la mano»

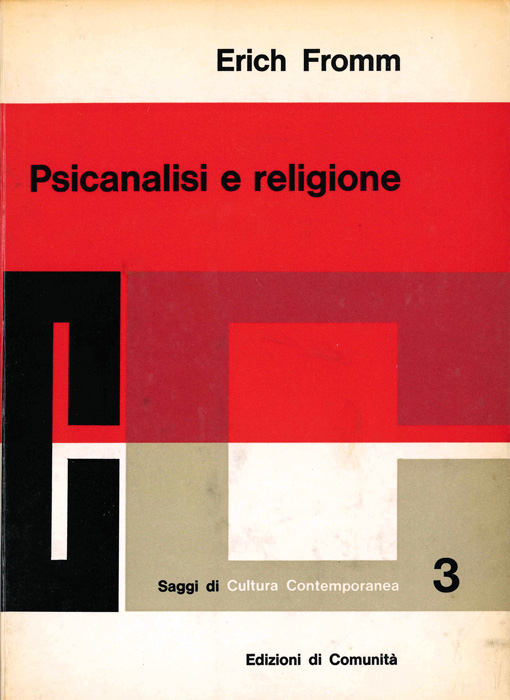

Erich Fromm, Psicanalisi e religione, Edizioni di Comunità, Milano 1961 [Psychoanalys and Religion, Yale University Press, New Haven 1950].

Traduzione firmata Ugo Varnai.

Biblioteca Luigi Meneghello

Traduzione firmata Ugo Varnai.

Traduzione firmata Ugo Varnai.

Biblioteca Luigi Meneghello

Traduzione firmata Ugo Varnai.

Biblioteca Luigi Meneghello

Facendo il traduttore, ho potuto sciogliere la mano, perché non avevo più la responsabilità di spiegare niente a nessuno: il testo c’era già.

Non sono libri strettamente letterari: uno di analisi politica, uno su psicanalisi e religione, di Erich Fromm, un libro di saggi sull’intelligenza e le razze umane, un libro di polemica sociale, politica e civile, La forca in Inghilterra è il titolo, di Arthur Köstler, sulla pena di morte che allora c’era ancora lassù; e finalmente il più importante di questi libri, un testo che ha un proprio costrutto letterario. È il libro di un giornalista che si chiamava Henry Wickham Steed, un giornalista di primissimo ordine. Era stato direttore del «Times» di Londra subito dopo la prima guerra mondiale, ma aveva prima fatto il corrispondente del «Times» in giro per l’Europa. Scrisse le sue memorie alla metà degli anni Venti.

Questo libro, tradotto con il titolo di Trent’anni di storia europea, ha un suo modesto rilievo letterario, è ben scritto. È il giornalismo di una volta, di alto stile, di grande finezza, sia culturale che di orecchio nello scrivere, e io mi sono impegnato lì, ma anche negli altri libri che vi ho citato che non hanno speciali pregi letterari, come se fossero opere letterarie di qualità, almeno sul piano linguistico. Cioè: mi sono proposto di tradurli come se fossero testi non dico eccelsi, ma di una certa importanza letteraria. […] Quindi ho cercato di tradurli con la proprietà idiomatica e quel tanto di vivezza espressiva che ci ho potuto metter dentro e quel tanto di grazia che potevo, insomma con l’impegno che si riserva di solito per una traduzione dove si ha davanti un testo esemplare. […] Allora il tradurre è servito a questo per me, e stranamente la data dell’ultimo libro che ho tradotto è la stessa del primo libro che ho scritto per conto mio. (Il turbo e il chiaro, in La materia di Reading, BUR 2022, pp. 297-298)

Saggisti inglesi del Settecento

C’è infine un’altra mia traduzione, antica anche questa, e fatta prima che io mi mettessi a scrivere per conto mio, che ho pubblicata col mio nome, perché è di argomento più accademico, più tradizionalmente letterario. Sono quattordici saggi inglesi del Settecento che sono stati pubblicati in una raccolta assai più ampia di saggi inglesi del Settecento da Vallardi, sempre nel ’63 […]. Fra gli autori c’è per esempio il biografo di Johnson, James Boswell, di cui ho tradotto un paio di saggi. Pregi ben caratterizzati: garbo, ironia, Wit, le qualità “inglesi” che poi forse hanno avuto un qualche influsso indiretto sul mio stesso modo di vedere le cose e di provare a scriverle. Da uno di questi saggi, fra l’altro, è derivato il titolo di uno dei miei libri, che si chiama I piccoli maestri. In questo saggio si parlava di certi raffinati banditi inglesi che erano dei petits maîtres, degli elegantoni (Il turbo e il chiaro, in La materia di Reading, BUR 2022, p. 299)

a cura di Elio Chinol, Vallardi, Milano 1963

Biblioteca Luigi Meneghello

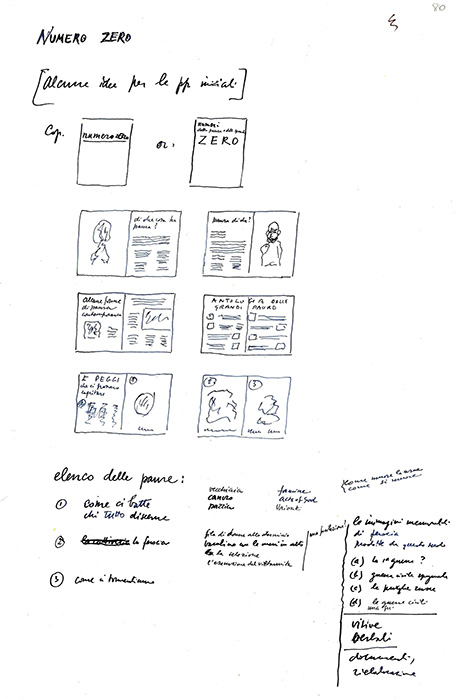

Progetto di rivista per Olivetti

Nel settembre 1967 Meneghello confida il desiderio di rientrare in Italia all’amico Licisco Magagnato (il Franco dei Piccoli maestri) che a sua volta ne parla con Renzo Zorzi. Quest’ultimo gli propone di progettare e dirigere una nuova rivista per l’Olivetti. Meneghello stenderà una articolata proposta sottoponendo l’alternativa fra una «rivista-miscellanea» e una «rivista con idee», di impostazione monografica e organica, a cui va la sua netta preferenza. Le ipotesi di argomenti che Meneghello avanza riguardano aspetti cruciali della società e della cultura contemporanea (le Università, l’educazione, la scelta delle élites, le malattie mentali, le paure, il culto della giovinezza, la gerontocrazia, l’eutanasia…).

Al nucleo centrale prevede di accostare rubriche fisse di informazione culturale e una serie di «esperimenti a carattere tipografico-linguistico-polemico-letterario» («Cose brevi, spunti, scherzi, uno slogan (non commerciale!) isolato in mezzo a una pagina, una illustrazione-indovinello, un accostamento di testi o illustrazioni, delle piccole rubriche-lampo, brevi profili satirici, una serie di aforismi»). Pensa che si debba prestare particolare attenzione all’aspetto grafico e al corredo fotografico, così come ritiene che non si debba «aver paura di fare – se occorre – la rivista francamente in italiano. Siamo italiani, e parliamo a chi ci vuol leggere nella nostra lingua». Mentre per i collaboratori ha in mente soprattutto giovani, «specialisti non-conformisti». Fra i titoli prospettati vi è «PRIMATI, o I PRIMATI, naturalmente nel senso zoologico, ma contando sull’equivoco. Nota che riflettere un po’ sulle follie e le prospettive della specie sarebbe una delle ispirazioni della rivista». Ma la rivista non vedrà la luce, anche probabilmente per la decisione di Meneghello di non lasciare l’Inghilterra. (Per una puntuale ricostruzione del progetto si veda il saggio di Luciano Zampese Un progetto per tornare a casa: Meneghello e la Olivetti, in «LEA – Lingue e letterature d’Oriente e d’Occidente», 7-2018, Supplemento 2, pp. 131-135, https://flore.unifi.it/retrieve/e398c37e-7689-179a-e053-3705fe0a4cff/24816-56446-2-PB.pdf, da cui sono tratte le citazioni meneghelliane ricavate dai documenti conservati presso il Fondo Meneghello dell’Archivio degli Scrittori Vicentini del Novecento della Biblioteca Bertoliana di Vicenza).

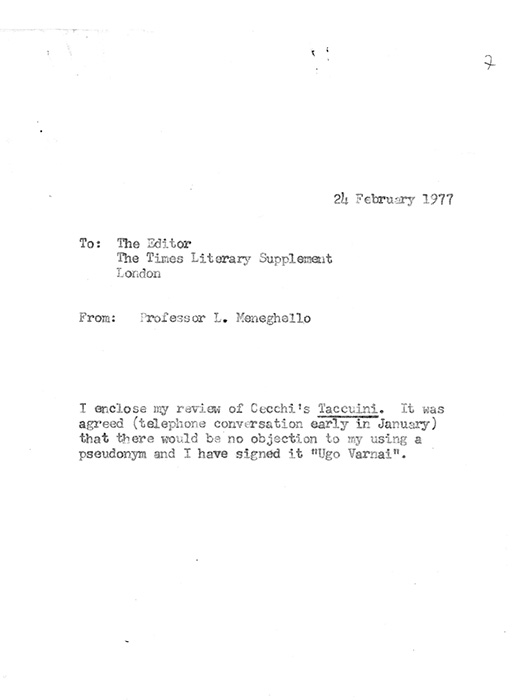

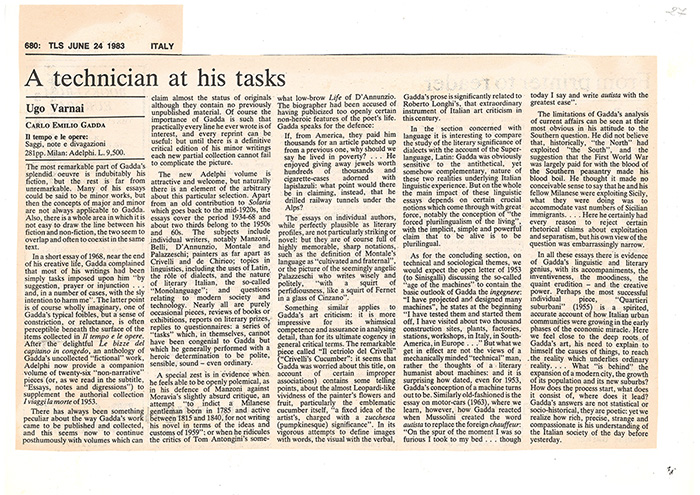

Collaborazioni giornalistiche: «Times Literary Supplement»

Nei tardi anni Settanta, in risposta alla richiesta del critico letterario John Sturrock di recensire i Taccuini di Emilio Cecchi, Meneghello comincia a scrivere per il «Times Literary Supplement». L’articolo esce il 10 giugno 1977. È l’inizio di una collaborazione decennale: a partire da quella data, con cadenza molto irregolare, usciranno sue presentazioni di libri italiani per il pubblico inglese. Pagine dedicate a Fratelli d’Italia di Alberto Arbasino, all’antologia Poeti italiani del Novecento di Pier Vincenzo Mengaldo, a Discorso dell’ombra e dello stemma di Manganelli, a Palomar di Italo Calvino, alla raccolta di scritti gaddiani curata da Dante Isella Il tempo e le opere. Sono interventi in inglese, col «patrocinio linguistico di Anna Laura Lepschy», a firma Ugo Varnai (alla redazione che gli chiede un breve profilo biografico Meneghello propone: «Ugo Varnai è uno pseudonimo»), una testimonianza della sua personale prosa saggistica nella lingua del «paese degli angeli».

MEN-03-0040, f. 27

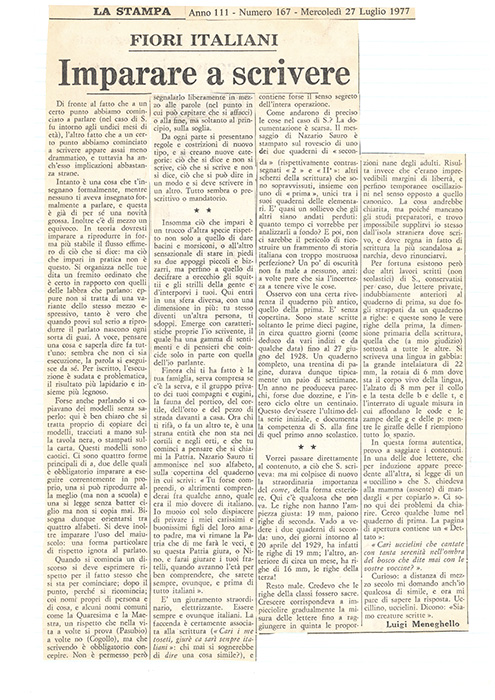

Collaborazioni giornalistiche: Fiori italiani per «La Stampa»

In un breve arco cronologico, tra il giugno 1977 e il marzo 1978, Meneghello pubblica su «La Stampa» nove articoli per la serie Fiori italiani. Questi «testiccioli» saranno poi raccolti in volume con varianti nei titoli e nei testi, nella sezione Per non sapere né leggere né scrivere del libro che si chiamerà Jura.

Collaborazioni giornalistiche: «Il Sole-24 Ore»

A partire dal 7 marzo 2004, per il supplemento culturale «Domenica» del «Sole-24 Ore», scrive articoli sotto il titolo generale di Nuove Carte, con cadenza irregolarmente mensile, raccolti poi in sede postuma con il titolo L’apprendistato. Nuove carte 2004-2007 (Rizzoli 2012).