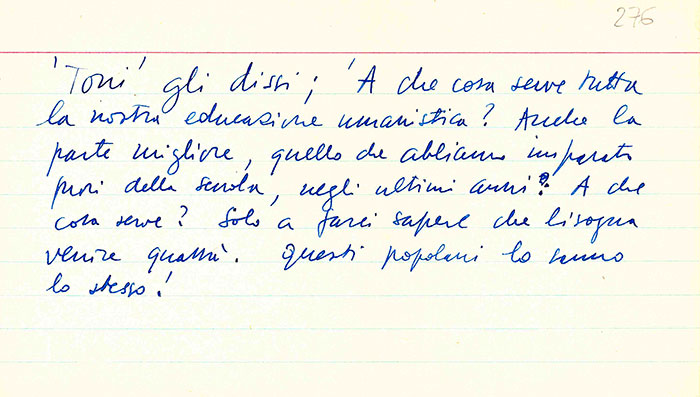

«È stato in Inghilterra […] che ho imparato alcune cose essenziali»

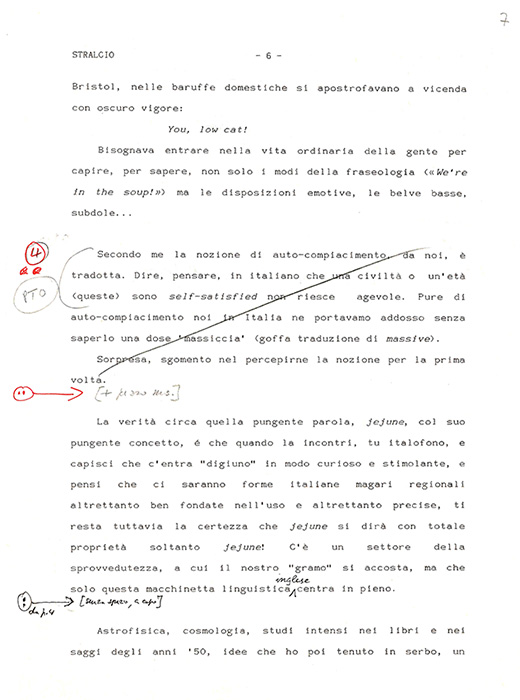

È stato in Inghilterra, e attraverso la pratica dell’inglese, che ho imparato alcune cose essenziali intorno alla prosa. In primo luogo che lo scopo della prosa non è principalmente l’ornamento, ma è quello di comunicare dei significati. Questa per me era una novità. Faceva a pugni con l’intera temperie dell’educazione retorica a cui ero stato esposto.

Ma c’è dell’altro. C’era la nozione che l’oscurità non ha un pregio particolare, e posso assicurarvi che non era (e non è) facile convincere un italiano della mia generazione che è così. C’era poi l’idea che nelle cose che scriviamo la complessità non necessaria è sospetta, e non è affatto invece il prodotto naturale di una mente poderosa. Anzi, a un certo punto credo di essere arrivato molto vicino a credere che la complessità superficiale di un brano di prosa è probabilmente indizio di una mente debole, di un modo di pensare inefficace e confuso. E per concludere, c’era infine l’idea che, a parità di altre condizioni, la solennità è un difetto.

E così siamo arrivati a quanto pare al paradosso che è stato qui a Reading, ascoltando gli inglesi, che ho imparato a scrivere in prosa italiana! (La materia di Reading, BUR 2022, pp. 77-79)

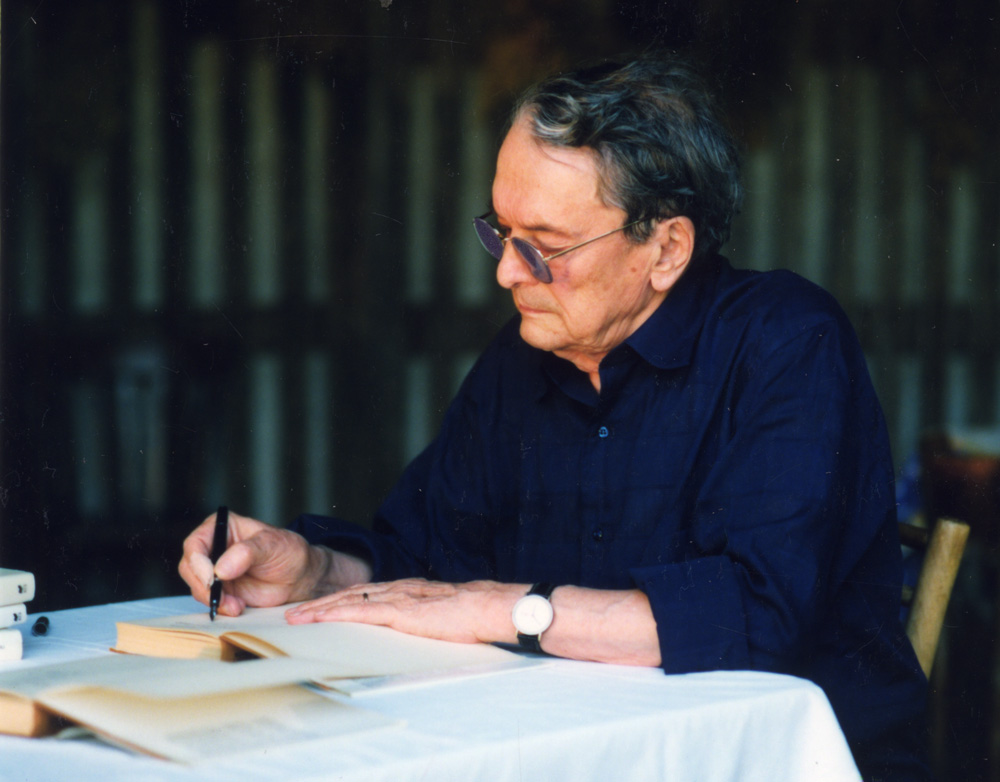

«Gli intervalli li passo […] a schincare i pennini»

Si scrive, idealmente, in uno stato che è insieme di eccitazione, e di calma. E per arrivarci, normalmente è necessario che sia passato del tempo. Nel mio caso molto tempo. Si potrebbe dire che seguo quasi letteralmente la massima antica del nonum in annum, magari con qualche supplemento di ritardo. A quanto pare la mia voglia di scrivere su un determinato argomento, di cercare le forme scritte delle cose sublunari che mi interessano, si compie in cicli di molti anni. Gli intervalli li passo, direi, a raschiare la carta, a schincare i pennini. (L’esperienza e la scrittura, in Jura, BUR 2021, p. 95)

Archivio privato Francesca Caputo

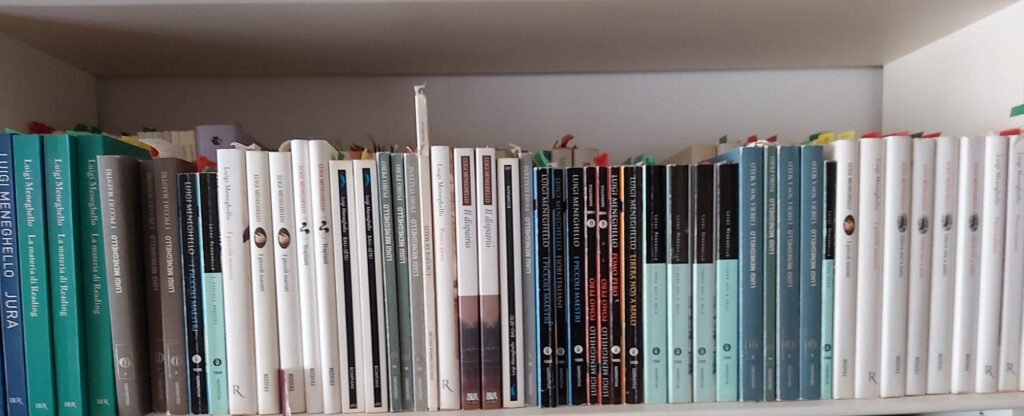

«Tutti i libri che ho pubblicato sono collegati tra loro, come vasi intercomunicanti»

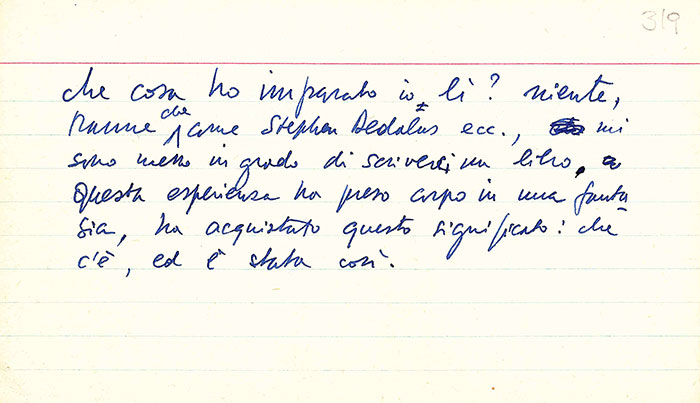

Ho pubblicato una mezza dozzina di libri che vanno sotto il nome di “romanzi”, ma non sono novels convenzionali: sono piuttosto narrazioni a sfondo autobiografico, che hanno spesso un andamento saggistico e non mai di storia personale romanzata.

[…] In realtà, nel mio caso, io scrivo sempre: è un processo continuo, occasionalmente disturbato dalla pubblicazione di qualche libro. Tutti i libri che ho pubblicato sono collegati tra loro, come vasi intercomunicanti: c’è dentro lo stesso fluido che passa dall’uno all’altro. (Fiori a Edimburgo, in La materia di Reading, BUR 2022, pp. 98-99)

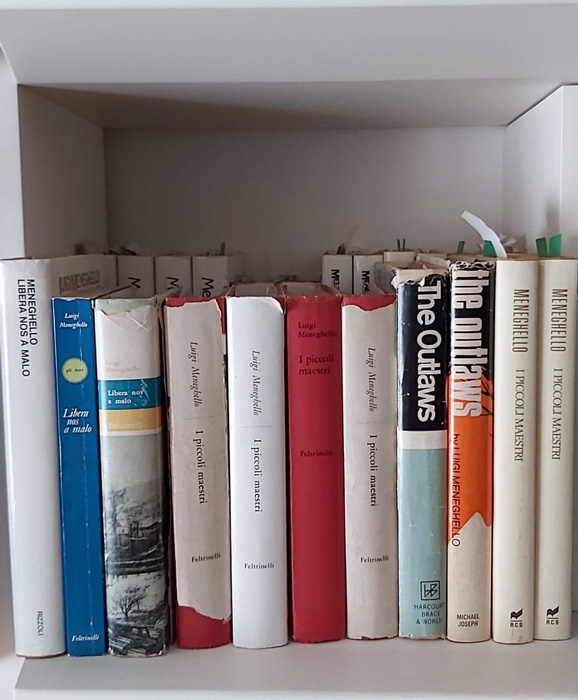

Gli anni Sessanta: l’esordio letterario

Libera nos a malo è il libro che avvia l’attività di scrittore di Meneghello e che sancisce l’ingresso di Malo, il paese natale di cui offre un prodigioso ritratto, nella geografia letteraria novecentesca. Scritto a partire dall’estate 1960, Leggi tuttocome «fogli di “diario”» con date e alcuni titoli di episodi viene pubblicato nel maggio del 1963 da Feltrinelli. La scoperta si deve a Giorgio Bassani, che legge il manoscritto grazie alla segnalazione di Licisco Magagnato, «il primo dei miei amici» (il Franco di tante pagine meneghelliane), storico, critico di storia dell’arte e direttore del Museo di Castelvecchio di Verona. Nel marzo dell’anno seguente (1964), sempre per Feltrinelli, viene dato alle stampe il secondo libro, I piccoli maestri. Scritto di slancio, in poco più di un anno, è il racconto autobiografico e antiretorico della guerra civile e dell’esperienza della «singolare squadretta» di partigiani vicentini. Il titolo fa riferimento all’espressione francese petits-maîtres utilizzata da Horace Walpole «per designare scherzosamente i beneducati banditi da strada del tempo» in un saggio intitolato Cortesia dei briganti inglesi, tradotto da Meneghello per l’antologia Saggisti inglesi del Settecento, a cura di Elio Chinol (Milano, Vallardi 1963). I due libri sono il punto di arrivo di un percorso cominciato nel primo dopoguerra: «avevo dentro una duplice materia, il mio paese e le crisi della guerra partigiana: su queste due cose sono tornato privatamente, oscuramente, per anni e anni. Solo quando ho sentito nascere la forma formante, ho cominciato a scrivere. Ho scritto con gioia, ma con intransigenza stilistica, e di quella materia ho fatto due libri. Ciascuno dei due è stato composto in un anno di lavoro intenso, qualche mese inventando, il resto limare» (minuta di lettera a Carlo Bo, 13 aprile 1964). Per entrambe le opere, come del resto per tutti gli altri scritti dell’autore, è difficile parlare di un genere letterario preciso e la definizione di romanzo appare riduttiva: «Quando ho scritto il mio primo libro (un quarto di secolo fa, dunque già piuttosto tardi nella vita), mi sono divertito a sfidare le convenzioni correnti allora in Italia circa “il romanzo”, giocando liberamente con vari schemi narrativi, e improvvisando legami coi registri della filologia, della poesia lirica, del saggio antropologico, delle “memorie” private. Così ho continuato poi a fare: volevo che ciò che scrivevo avesse il richiamo (appeal) di un racconto, e lo speciale mordente (bite) di un buon saggio non convenzionale» (Fiori a Edimburgo, in La materia di Reading, BUR 2022, p. 98).

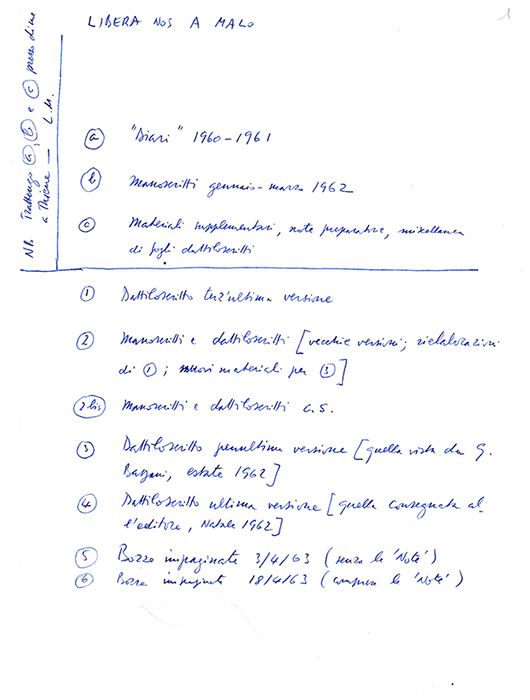

La prima donazione a Maria Corti (1984)

5- XII – 83

Caro Meneghello,

[…] eccomi a scriverle […]: a Pavia siamo tutti in lieta attesa di quanto vorrà dare al nostro Fondo (è appena arrivato tutto Umberto Saba). Oggi le farò spedire dall’Università copia del Catalogo dei testi giunti nel periodo 1969-1979. Gli altri li stiamo catalogando. Con febbraio nasce una rivista Autografo (diretta da Cesare Segre, Franco Gavazzeni e me); sarà rivista del “Centro per la ricerca sui mss.”, annesso al Fondo. C’è molta vita intorno al nostro Fondo: di allievi, di studiosi italiani e stranieri che vengono a consultare il materiale. Non c’è nulla di simile in Italia: un giorno verrà a visitare il Fondo. Tutto quello che vuole destinarci sarà graditissimo, amato, protetto, schedato!! Aspetti di vedere il Catalogo, […]

un cordialissimo saluto a lei e alla sua signora,

Maria Corti

(MEN-07-0009, f. 36)

29 dic. 1983

Cara Signora,

ho avuto qualche giorno libero e ho potuto mettere insieme un bel po’ del materiale che vorrei affidare al Fondo Manoscritti, e ho preparato due scatole di pacchi e fascicoli relativi ai miei quattro libri. Se Lei crede, può mandare a prendere questo materiale qui a Thiene in qualunque momento da oggi in poi. […] Mia moglie ed io partiamo domani per Londra. Credo che sarebbe bene che poteste dare un’occhiata a questa roba prima del mio ritorno da Londra al principio di marzo – così potrei poi venire io stesso a Pavia per parlare un po’ di persona con chi avrà guardato queste carte, e per ogni altro accordo. Avrei voluto preparare tutto con molto più ordine _ ma non c’era tempo, e per la parte che vi interesserà di più lo si potrà sempre fare in seguito.

Tanti auguri dal Suo

L. Meneghello

(MEN-07-0009, ff. 19-20)

Libera nos a malo

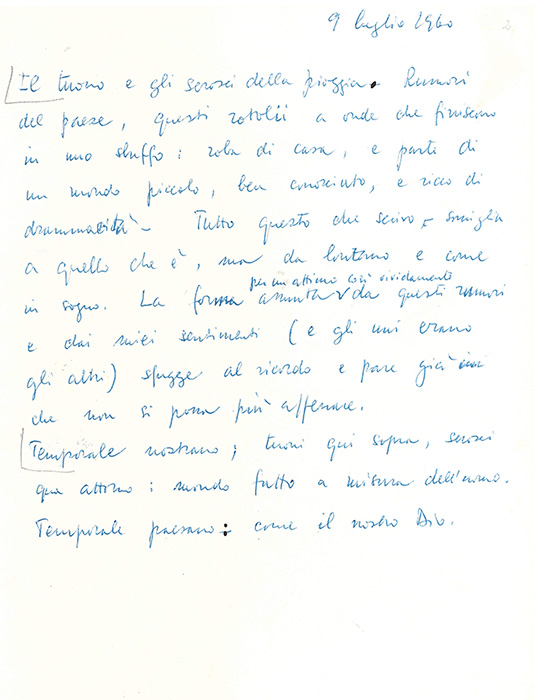

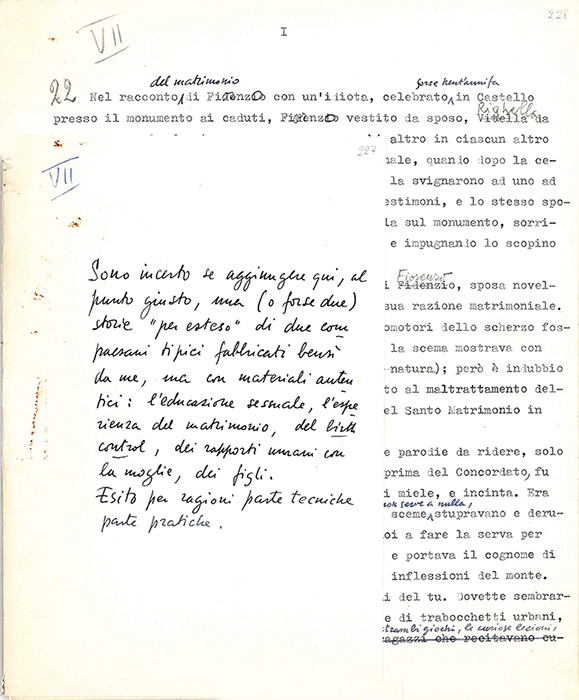

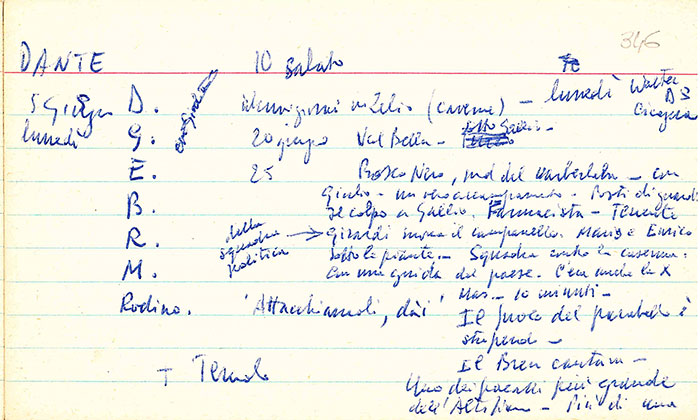

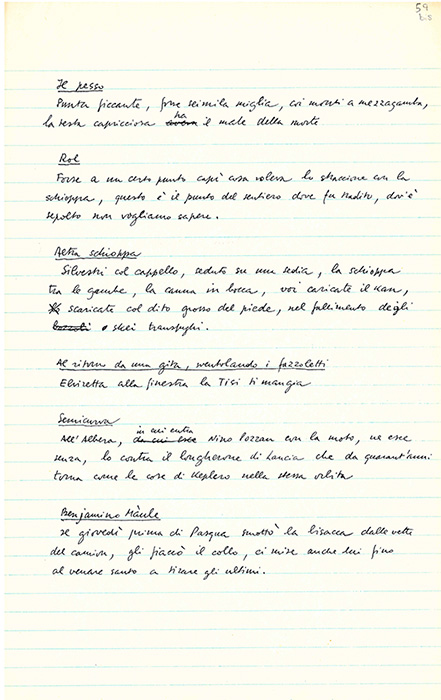

Dai «“Diari” 1960-1961»: stesura manoscritta dell’incipit

S’incomincia con un temporale. Siamo arrivati ieri sera, e ci hanno messi a dormire come sempre nella camera grande, che è poi quella dove sono nato. Coi tuoni e i primi scrosci della pioggia, mi sono sentito di nuovo a casa. Erano rotolii, onde che finivano in uno sbuffo: rumori noti, cose del paese. Tutto quello che abbiamo qui è movimentato, vivido, forse perché le distanze sono piccole e fisse come in un teatro. Gli scrosci erano sui cortili qua attorno, i tuoni quassù sopra i tetti; riconoscevo a orecchio, un po’ più in su, la posizione del solito Dio che faceva i temporali quando noi eravamo bambini, un personaggio del paese anche lui. Qui tutto è come intensificato, questione di scala probabilmente, di rapporti interni. La forma dei rumori e di questi pensieri (ma erano poi la stessa cosa) mi è parsa per un momento più vera del vero, però non si può più rifare con le parole. (Libera nos a malo, BUR 2022, p. 49)

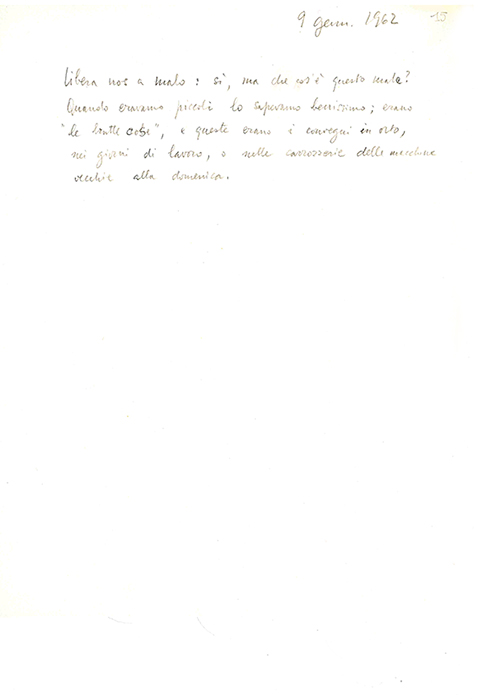

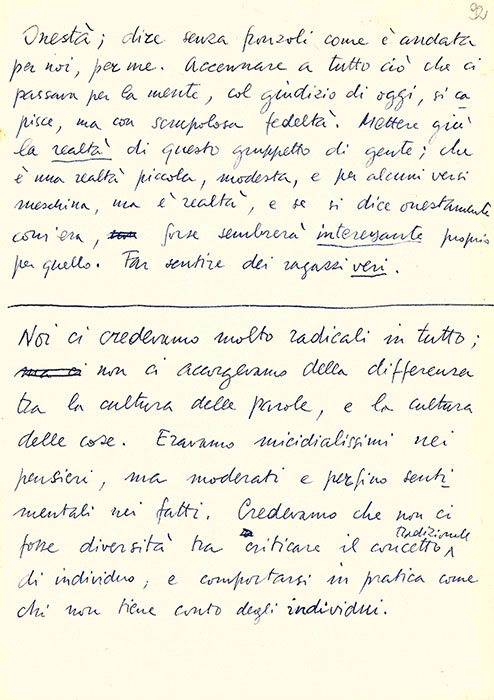

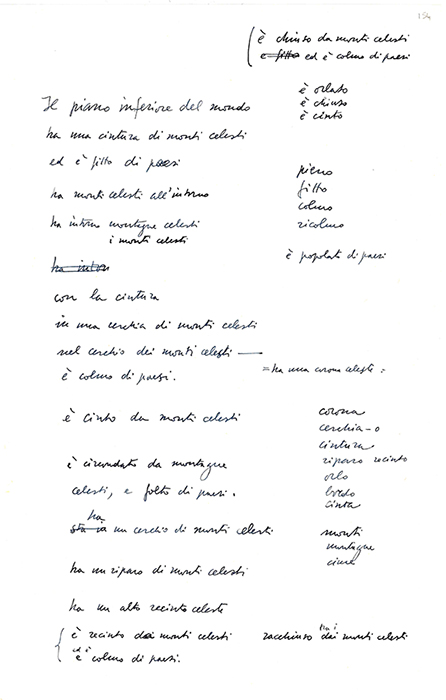

Dai «Manoscritti gennaio-marzo 1962»

Poi, quando ho cominciato, sbadatamente, a scrivere roba “letteraria”, nel 1960-61 e in modo più sostenuto nel 1962, è avvenuto qualcosa di drammatico (nel suo piccolo), quasi una catastrofe a rovescio. Me ne sono accorto forse per la prima volta quando ho pensato al titolo del mio primo libro, Libera nos a malo. La mattina che mi venne in mente al principio del 1962 sentii con assoluta certezza che centrava un bersaglio che non avrei saputo come colpire per altre vie. Era scherzoso e perfettamente serio: il modo giusto di esprimere in un motto emblematico ciò che sentivo nei confronti della mia materia, il mio vero rapporto con l’esperienza paesana, fatto di partecipazione e di distacco. (Discorso in controluce, in La materia di Reading, BUR 2022, p. 155)

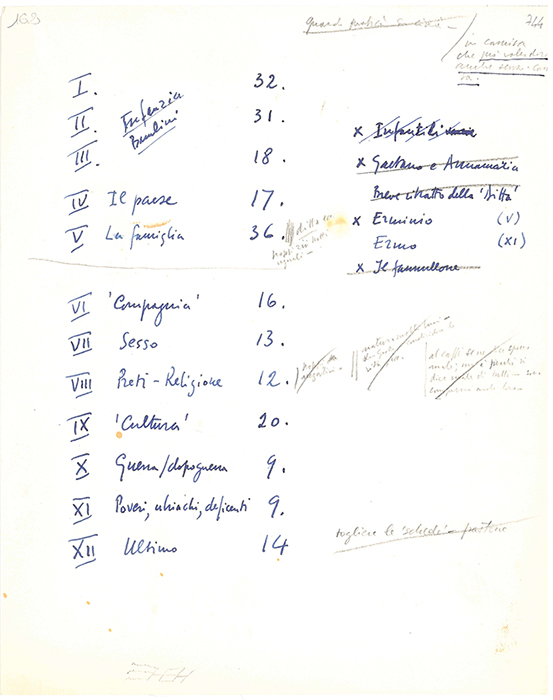

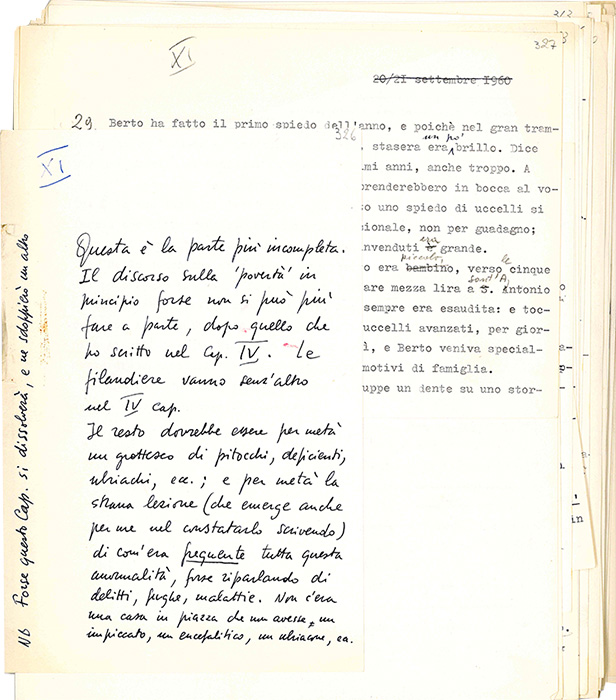

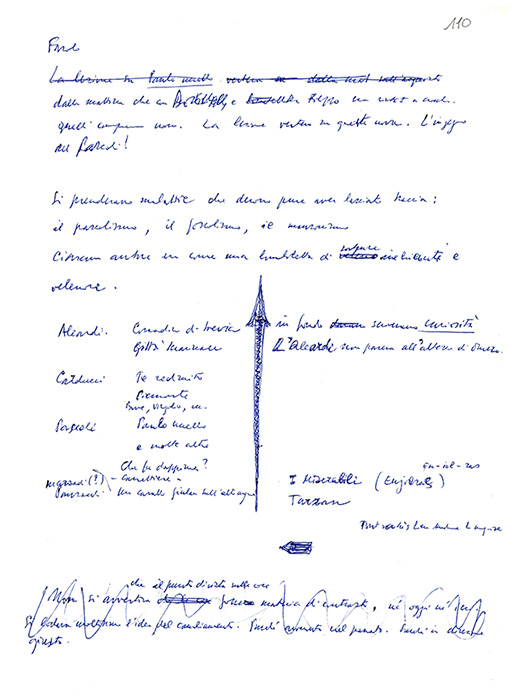

Indice in dodici capitoli

Indice di una delle prime stesure complessive (cfr. punto 2bis della donazione 1984). Il testo a quest’altezza dell’elaborazione risulta organizzato in dodici blocchi tematici.

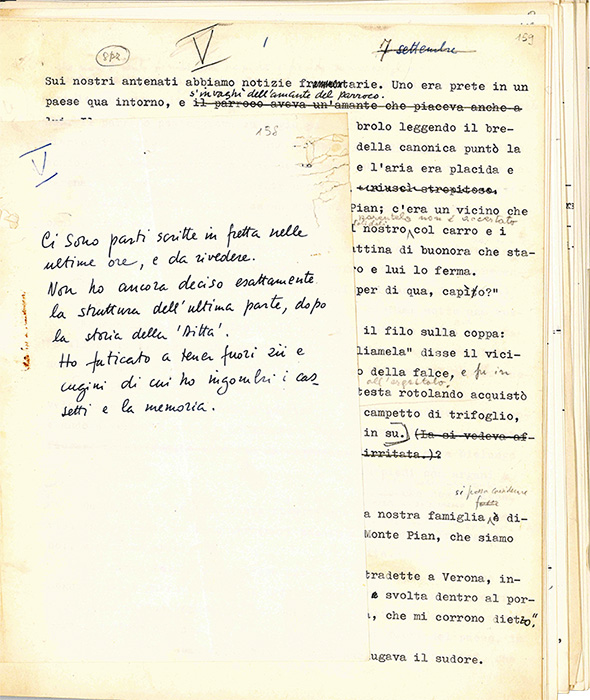

Dal «Dattiloscritto penultima versione [quella vista da G. Bassani, estate 1962]»

Capitoli V, VII, X, XI rispettivamente incentrati su «La famiglia», «Sesso», «Guerra / dopoguerra», «Poveri, ubriachi, deficenti». Le fascette che racchiudono i fogli contengono note autocomunicative e indirizzate a Giorgio Bassani.

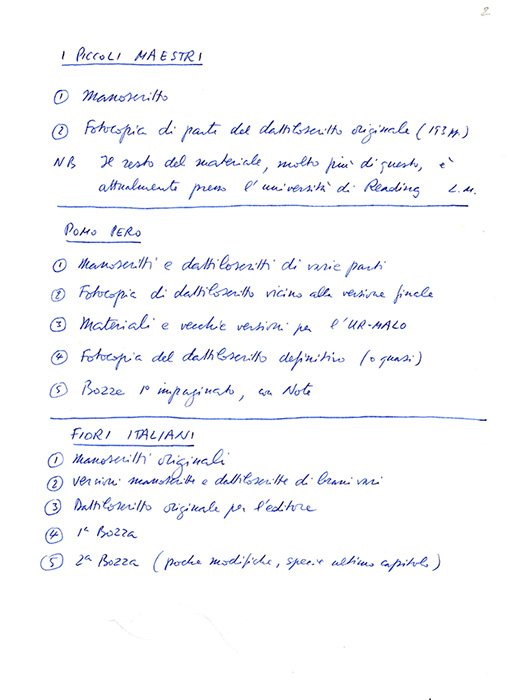

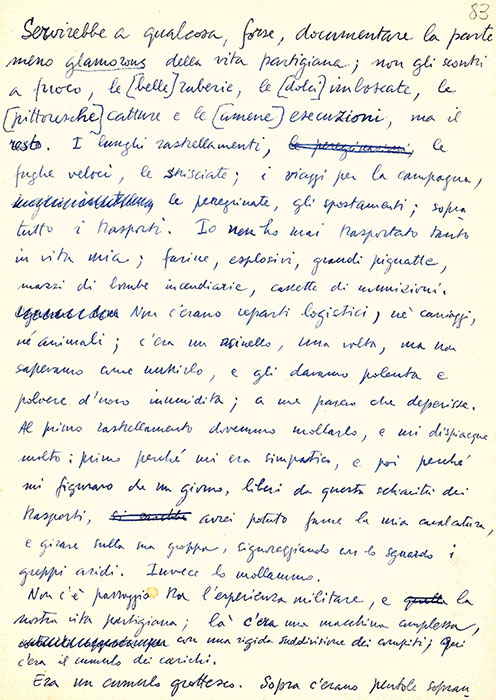

I piccoli maestri

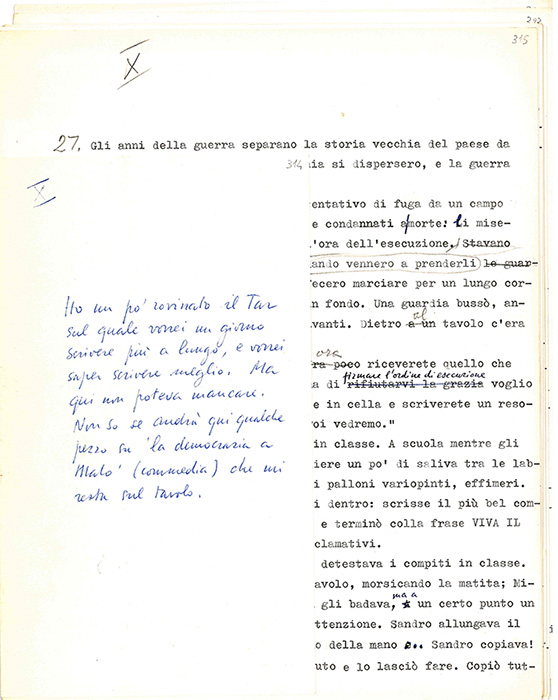

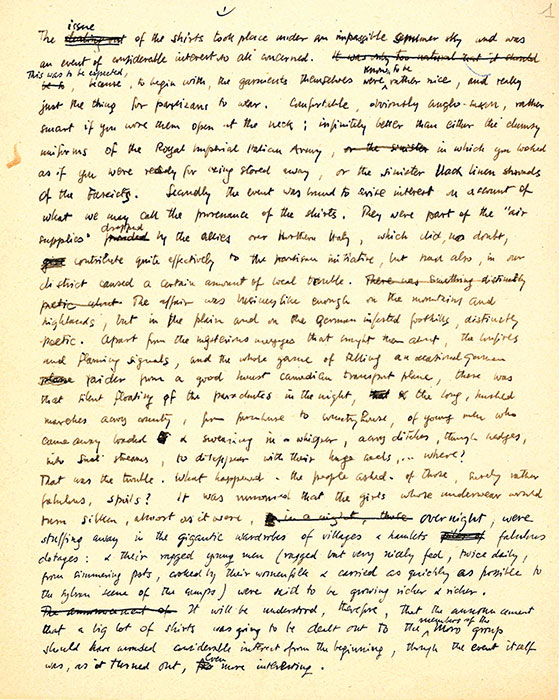

«The issue of the shirts»

Al principio degli anni Cinquanta c’è stato un tentativo di scrivere una prima versione organica dei Piccoli maestri in inglese: gli abbozzi che conservo sono intitolati «The issue of the shirts». Vertono infatti sulla storia della distribuzione delle camicie sul crinale di Torreselle, che in seguito ho rifatta più volte in italiano, e di cui una breve versione arrivò infine nel libro. (I piccoli maestri, BUR 2022, p. 358)

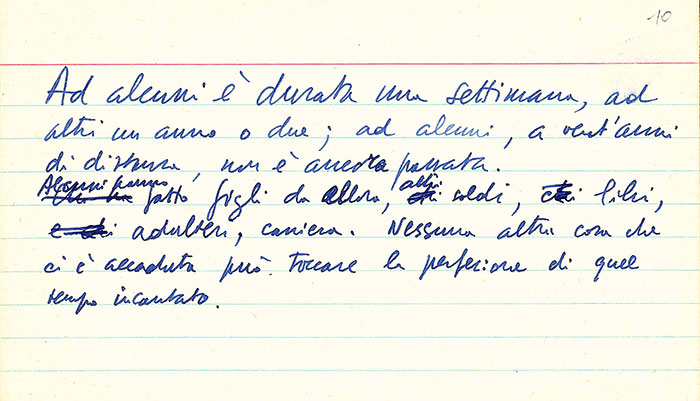

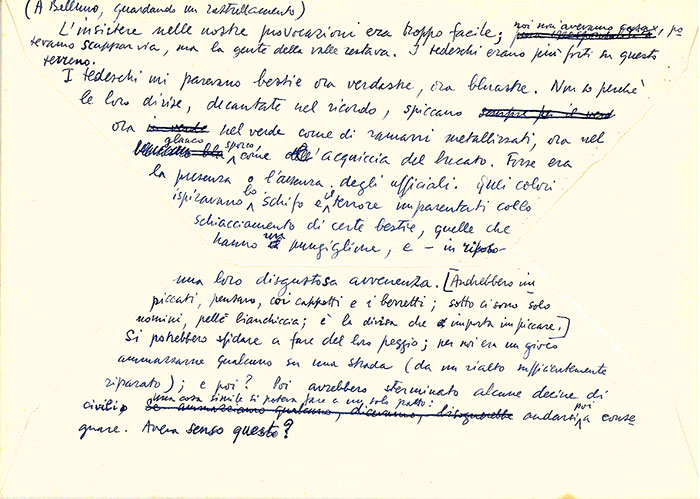

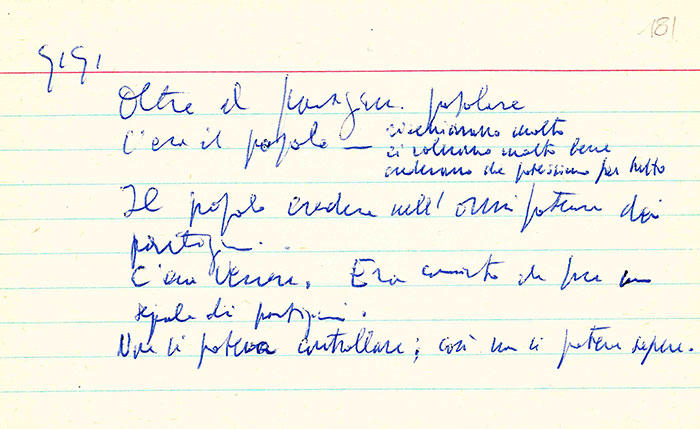

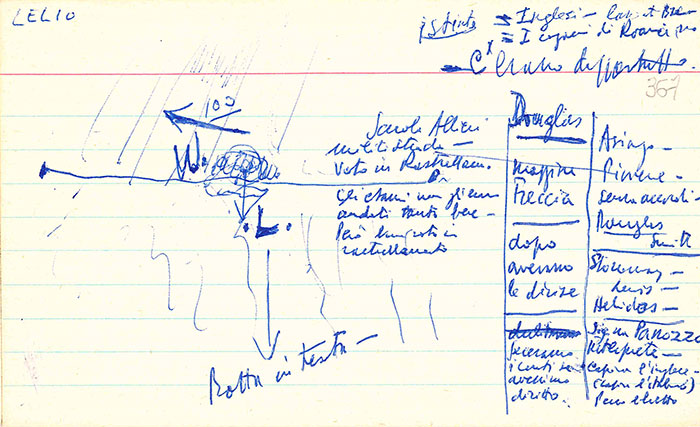

Schede manoscritte da «APPUNTI e MATERIALI ORIGINARI / I piccoli maestri»

Da «APPUNTI e MATERIALI ORIGINARI / I piccoli maestri»

Ma ciò che mi premeva era di dare un resoconto veritiero dei casi miei e dei miei compagni negli anni dal ’43 al ’45: veritiero non all’incirca e all’ingrosso, ma strettamente e nei dettagli. Troppo forse, dal punto di vista del garbo narrativo: ma il garbo m’importava assai meno. Mi ero imposto di tener fede a tutto, ogni singola data, le ore del giorno, i luoghi, le distanze, le parole, i gesti, i singoli spari. Come per ciò che ho scritto sul mio paese, non prendevo nemmeno in considerazione la possibilità di adoperare altra materia che la verità stessa delle cose, i fatti reali della nostra guerra civile, così come li avevo visti io dal loro interno. (I piccoli maestri, BUR 2022, pp. 357-358).

Da «APPUNTI e MATERIALI ORIGINARI / I piccoli maestri»

Appunti da conversazioni con i “piccoli maestri” Gigi (Ghirotti), Lelio (Spanevello), Dante (Caneva).

Da «APPUNTI e MATERIALI ORIGINARI / I piccoli maestri»

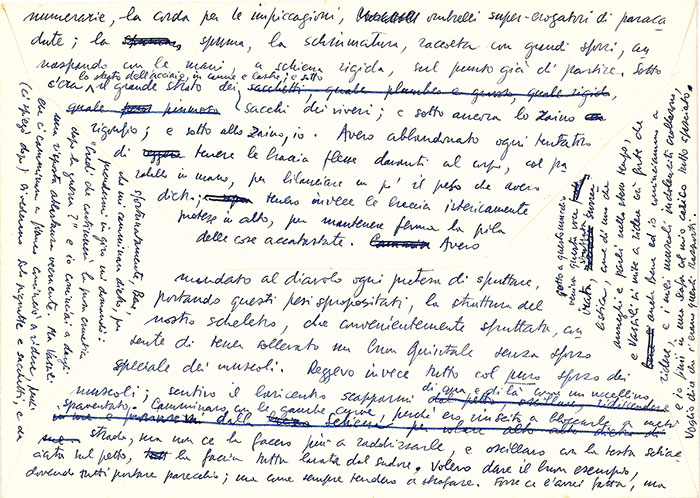

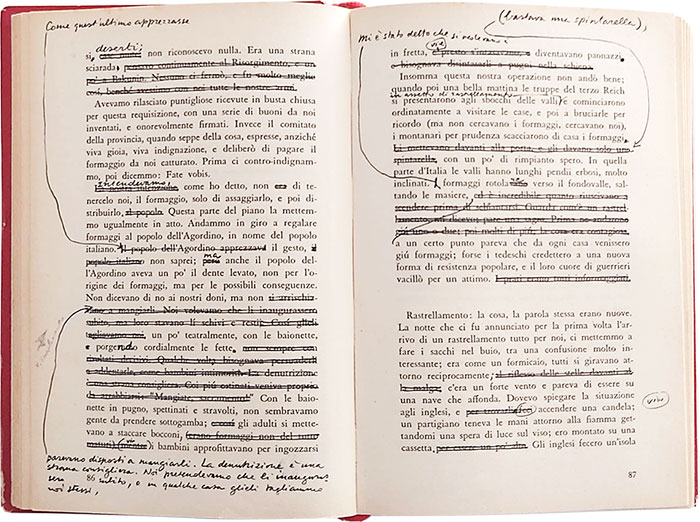

Per «via di levare»: la seconda edizione

Per la seconda edizione, quella del 1976, ho fatto una revisione assai impegnativa del testo, procedendo quasi esclusivamente per via di levare. Nel complesso ho tolto l’equivalente di una cinquantina di pagine tagliando qua e là blocchi di qualche decina di righe, ma soprattutto attraverso una serie continua di piccoli interventi su singole frasi e paragrafi di pagina in pagina; riscrivendo pochissimo, il minimo necessario a ricomporre il tessuto disturbato. (I piccoli maestri, BUR 2022, p. 360)

I piccoli maestri, edizione Feltrinelli 1964

Gli anni Settanta: il rilancio con Rizzoli

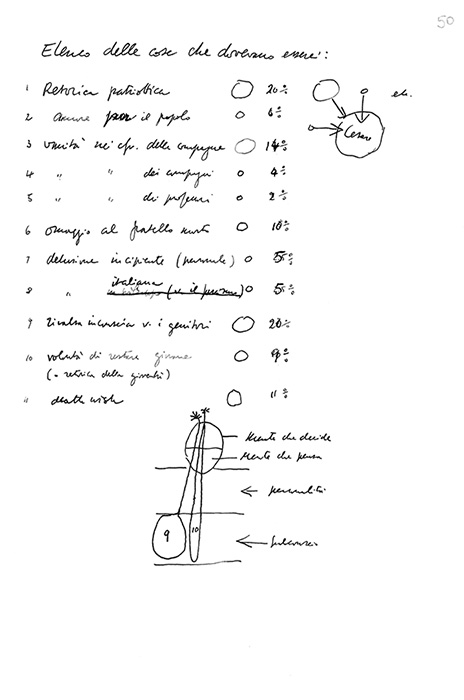

Dopo dieci anni di silenzio, passati a scrivere «senza interruzione» e «con un ritmo superiore» (peraltro nel 1967 esce la traduzione inglese dei Piccoli maestri ad opera di Raleigh Trevelyan che Meneghello segue attentamente) agli inizi degli anni Settanta si avvia il fondamentale rapporto con la casa editrice Rizzoli, attraverso la figura colta e discreta Leggi tuttodell’agente letterario Erich Linder. Il fitto piano editoriale prevede in poco tempo la pubblicazione di due nuovi libri e la riedizione dei primi due: nel 1974 esce Pomo pero. Paralipomeni d’un libro di famiglia; nel 1975 Libera nos a malo, con alcuni ritocchi; nel 1976 Fiori italiani e I piccoli maestri, con una «revisione assai impegnativa del testo». Pomo pero si configura, fin dal sottotitolo, come insieme di «aggiunte» e «cose tralasciate» nel primo libro. Stabilita la natura di appendice paesana e famigliare, la stesura si fa rapida: si tratta «di rientrare in un mondo già costruito, nel quale potevo muovermi con la massima libertà, senza preoccupazioni», per provare a estrarre anche «con modi bruschi, e qua e là il coltello» «gli zii e cugini di cui ho ingombri i cassetti e la memoria», che si affacciano di continuo in margine a lavori e studi di altra natura. Il risultato è un avanzamento stilistico nella materia, ben evidente anche nella sezione finale Ur-Malo, con il suo nucleo embrionale di circa mille parole in dialetto, organizzate in ventuno elenchi per «dare un’idea del sottofondo linguistico […] da cui è nata la roba che ho scritto sul mio paese». L’elaborazione dei Fiori italiani è invece più lunga e sofferta: «c’era di mezzo tutta la mia esperienza scolastica, che è sempre stata controversa dentro di me» e il disagio per l’adesione giovanile al fascismo. L’intento è di dare un resoconto autentico di un intero processo intellettivo ed educativo e di (far) riflettere sulla relazione tra il modo in cui si viene educati e ciò che si finisce «per essere e fare da adulti», questione sempre centrale «ma che diventa cruciale in tempi di estrema tensione e di guerra civile».

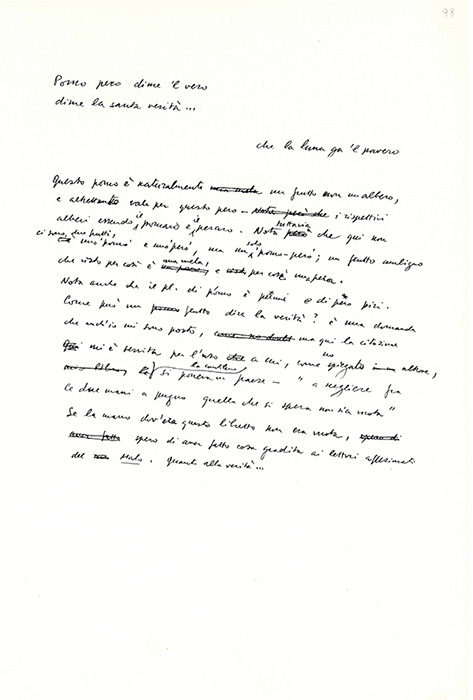

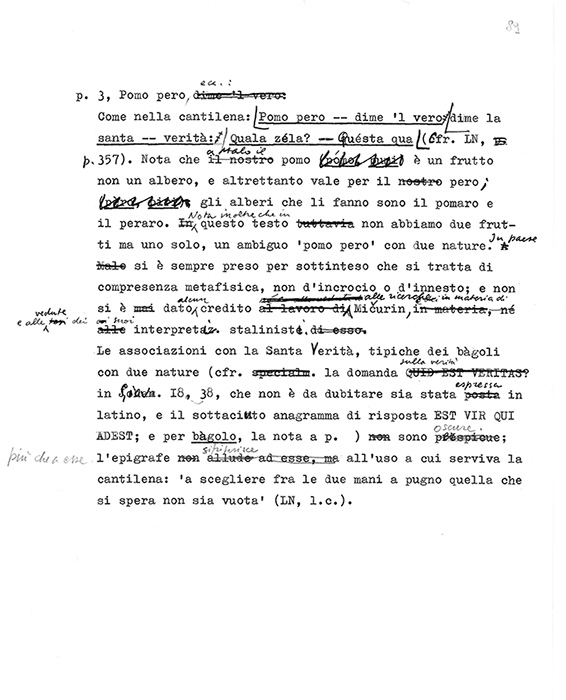

Pomo pero

Pomo pero dime il vero

[…] richiamandomi al titolo del libro, Pomo Pero. Mi interessava segnalare un fondo di ambiguità, come appunto nella cantilena infantile Pomo pero dime ’l vero. Non vuol dire «mela e pera», né un incrocio tra una mela e una pera: non sono due cose, ma una cosa sola, un oggetto veramente misterioso, una specie di talismano. (Leda e la schioppa, in Opere scelte, I Meridiani Mondadori 2006, p. 1221)

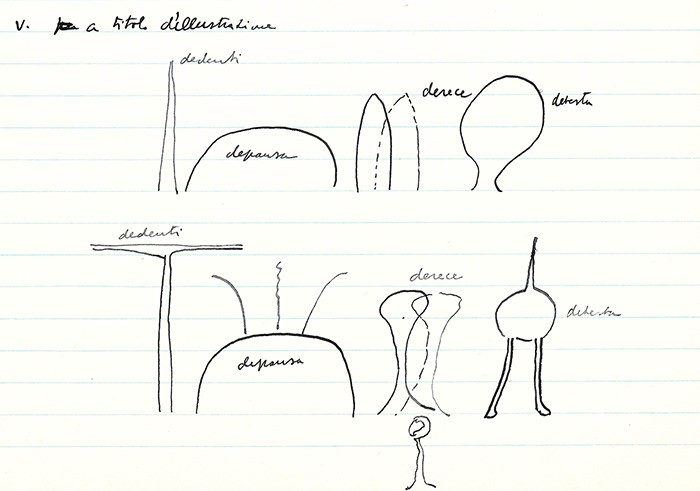

Stesure manoscritte per capitoli 2 e 3 dei “Primi”

Si distinguevano i grandi mali-base, le quattro forme del Male, sulla cui rispettiva forza si disputava per chiarirsi le idee, dedènte, deréce, detèsta e depànsa, variabili rispetto ai parametri del voltaggio e dell’amperaggio. C’era una quinta forma, dedòne, categoria a parte che non colpiva gli uomini; e alcune altre minori, come il mal-caduto. E il male oscuro. (Pomo pero, BUR 2021, pp. 51-52)

*

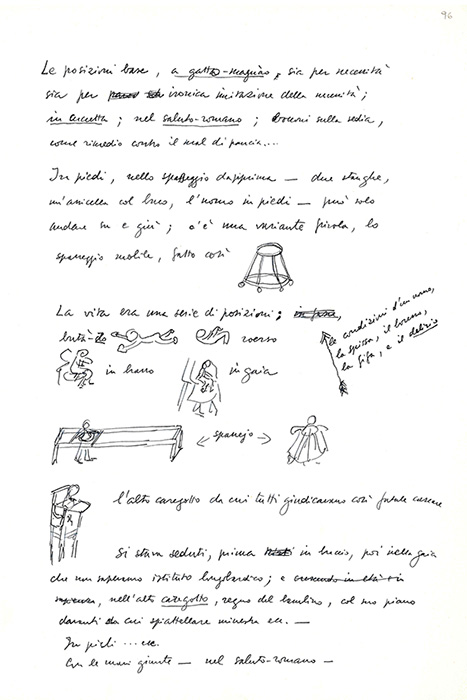

POSTURE, in-sentone, in-cuccetta; a rana, posati su un cuscino per la prima foto canonica; a gatto-magnào, sia per necessità sia per ironica scelta; bocconi sulla seggiola, solo vero rimedio al mal di pancia; in ginocchio a mani-giunte (altra foto canonica); seduti a braccia-conserte; in piedi nel saluto-romano, eseguito con debole grazia lateralmente (foto), assecondando il braccio con l’inclinazione della testa – le labbra socchiuse in un preludio di tremito da pianto in arrivo.

Talvolta si era liberi in aria in posture girevoli, lanciati a candela da braccia che davano l’abbrivo (le travi ingrandivano come pulsando); gettati in spalla come fascinelle di rami da ardere; in volo nel portico, forniti di spinte bislunghe che la terra da sotto ingoiava in un sorso – poi ti afferravano, restavi imbragato là in alto, scimmiottino… (Pomo pero, BUR 2021, p. 59)

«Rol» – «Altra schioppa» (Primi, cap. 2)

Sto parlando dei cani; un filo congiunge cose disparate, una cosa ti porta a un’altra, parlo del cane di mio nonno […] e invece per contrasto di un altro cane che si chiamava Rol […] Questo è il punto di partenza del pezzo che riguarda la schioppa. La schioppa è la doppietta. […] C’è qualcosa di potente nella sua femminilità, ma non c’è perfidia, non è colpa sua se con la forza di lei ammazzano i cani a tradimento. Ma ecco il pezzo:

La schioppa faceva il suo lavoro, la sua femminilità non appariva perfida. Quando fallirono le filande gli stanzoni si chiusero, i cortili restarono deserti. In mezzo al cortile il factotum Silvestri seduto su una sedia, col cappello e l’abito da festa, appoggiò il calcio della schioppa per terra e il mento sulle canne, caricò gli arabescati cani. La schioppa conteneva l’intero pacchetto: lo scoppio stracciante, il volo del cappello, i lenti passi dei funerali – e lo fece, come la gatta fa il pacchetto dei suoi gattini. Ai funerali la gente diceva: è stato per via che era un uomo onesto.

Il pezzo, questa storia della schioppa, è pregnante per me proprio per via della parola «pacchetto». Mi sono sempre figurato che il fatto sia avvenuto esattamente così come lo descrivo […] L’effetto viene da una poesia di Yeats […] C’è un sonetto di Yeats che ha per titolo: Leda and the Swann, «Leda e il cigno». […] È il punto in cui avviene l’accoppiamento di Leda con il cigno […] la creatura che nasce è Elena di Troia. Sentite: «Un tremito nei lombi genera là dentro / Il muro infranto, il tetto e la torre in fiamme / E Agamennone morto».

Questa vertiginosa compressione, per chi ama la poesia, è uno degli effetti più intensi che si possono provare leggendo poesie. […] L’idea di questo formidabile pacchetto mitologico mi ha dato lo stampo per il pezzo del suicidio, in cui mi accorgo che senza saperlo cercavo di gareggiare col poeta irlandese, scrivendo in prosa e usando storie di Malo. La nostra Leda, insomma, è la schioppa. (Leda e la schioppa, in Opere scelte, I Meridiani Mondadori 2006, pp. 1241-1244)

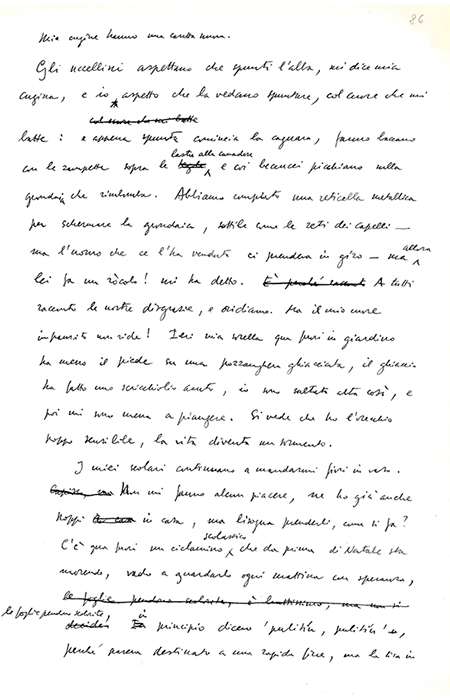

Cugine (Postumi, cap. 2)

Parla una coetanea, una parente: penso che ormai non sia importante restare nel vago, è una cugina; sono due sorelle, “le maestrine”. Un giorno, ascoltando questa “Marta” sono rimasto allibito davanti alla bellezza del suo racconto, la graziosa potenza, l’allegria intinta di dolore… Ho sentito il desiderio profondo, il dovere di gareggiare in forma scritta col suo meraviglioso, effimero discorso parlato – e anche, si capisce, di non sciupare questa scheggia di realtà che mi era balenata davanti […] Sentite che qui ciò che conta (la molla motrice: robusta, ma molto delicatamente registrata) è il ritmo delle parole di mia cugina, e dietro a esso il ritmo dei suoi pensieri: un ritmo che ascoltandola ci pareva incalzante, emozionante… È lei la prima autrice di questa pagina, però sono coautore anch’io. Ho preso un pezzo di esperienza espresso nel suo racconto, e ne ho fatto un pezzo di scrittura…

E adesso ascoltate un po’ un testo illustre che c’entra con questo, il grande attacco del Canto XXIII del Paradiso.

Come l’augello, intra l’amate fronde [...] / previene il tempo in su aperta frasca, / e con ardente affetto il sole aspetta, / fiso guardando pur che l’alba nasca; / così la donna mia stava eretta / e attenta, rivolta inver’ la plaga...

Con quel che segue. Qui avete l’uccelletto che aspetta l’alba con ardente affetto e Beatrice che aspetta attentamente come in sintonia; là avete gli uccelletti in attesa dell’alba, e mia cugina che aspetta con loro trepidando.

Sentite di nuovo: «Loro stanno lì sopra il tetto fermi e attenti, guardando fisso dalla parte dove spunta, e io lì sotto con gli occhi aperti e il cuore che mi batte aspetto che la vedano spuntare».

Si potrebbe dire che abbiamo tre poeti, Dante col suo splendido brano in versi, mia cugina col suo altrettanto splendido parlato, e il terzo sarei io che li ho ammirati entrambi e sentito la loro meravigliosa confluenza di armoniche; e ho rifatto per iscritto il secondo nella chiave del primo. (Discorso in controluce, in La materia di Reading, BUR 2022, pp. 145-147)

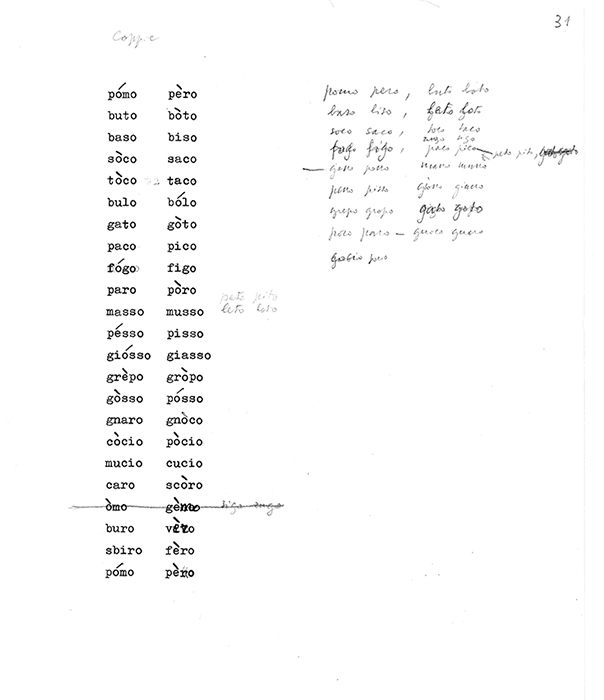

Da «Primo Ur Malo»: antiche stesure

[…] c’è una specie di appendice, o sezione staccata che ho chiamato Ur-Malo, per dire che è quasi la versione originaria dei libri di Malo, scherzando su questo uso di «Ur» in contesti dotti. Come c’è l’Ur-Faust, non è naturale che abbiamo anche noi l’Ur-Malo? […] Questa sezione del libro è fatta di elenchi di parole, paiono filastrocche, ce n’è ventuno, uno per pagina su ventun pagine. […]Ci ho messo mesi a registrare (come si registra un motore d’auto) i vari pezzi, perché andavo in cerca proprio dei ritmi giusti. (Leda e la schioppa, in Opere scelte, I Meridiani Mondadori 2006, pp. 1225-1226)

Congedo

Mi riferisco al pezzo di chiusura, un piccolo componimento, scritto in modo che le righe sembrano versi: esito a dire semplicemente che è in versi, perché so di non sapere scrivere versi molto melodici; ma insomma sono quasi versi. S’intitola Congedo, e vorrei cominciare da qui, dall’ultima pagina del libro. Una paginetta che è appunto il mio congedo dalla materia del libro, dai lettori, e anche dal libro stesso, secondo una antica usanza letteraria. L’ultimo verso esprime un invito al libretto ad andare per le sue strade, a raccogliere consensi per sé e per me. Il verso è questo: «Va libretto mio, va a roccolare». Questo «roccolare» è una parola che mi ha fatto un gran piacere trovare e usare. Quelli di voi che hanno familiarità con il dialetto dell’Alto Vicentino, non avranno bisogno di spiegazioni, mentre per gli altri forse ci vorrebbero spiegazioni troppo complicate. Io l’ho scritta con due c, è una di quelle parole che io chiamo «trasporti» e che partono da un fondo dialettale e si travestono da parole italiane. «Roccolo» scritto con due c si può considerare una parola italiana, ma «roccolare» non l’ho mai trovato. […] Spero che questo esempio possa bastare a darvi un’idea del timbro del libro. È fatto in buona parte così, cioè partendo da sollecitazioni di carattere linguistico per lo più dialettale, e cercando di portarle in un ambito espressivo dove possano significare qualche cosa anche per un lettore che non sia veneto. (Leda e la schioppa, in Opere scelte, I Meridiani Mondadori 2006, p. 1219)

Fiori italiani

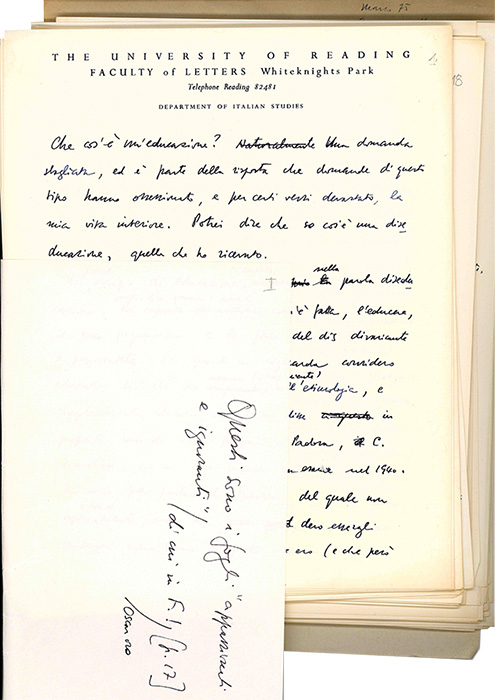

«Che cos’è un’educazione?»

Ho pensato per la prima volta in confuso a questo libro nell’estate del 1944, sdraiato per terra davanti all’imboccatura di una grotta in Valsugana guardando le coste del Grappa lì di fronte. Ero convinto che nel rastrellamento i miei compagni ci avessero rimesso le penne, e avvertivo con una sorta di pigrizia intelligente che questa veniva a essere la conclusione dell’educazione che avevamo ricevuto: in generale, ma soprattutto in senso stretto, a scuola.

Vent’anni dopo raccontando del nostro rastrellamento del 10 giugno e come ne venni fuori, anch’io un po’ spennacchiato ma molto vivo, mi ritrovai di nuovo sulla bocca di quella grotta, con gli stessi pensieri, e interrompendo il racconto mi misi a scriverli su una pagina nuova, cominciando: «Che cos’è un’educazione?». Avevo il senso di sapere soltanto il negativo della risposta, che cos’è una diseducazione. Scrissi un centinaio di fogli sul mio schooling, che conservo ancora. Sono appassionati e ignoranti, e anche per questo li tenni fuori dal libro che stavo scrivendo. Ho però continuato a ripensare all’argomento con un senso di decrescente ignoranza, e ora ho deciso di riprovare a svolgerlo. Mi troverò a tirar fuori storie di banchi di scuola, di studentelli, di materie di studio. Sono fiori italiani che nel vaso dove stanno cominciano a morire. Devo trapiantarli. (Fiori italiani, BUR 2022, p. 45)

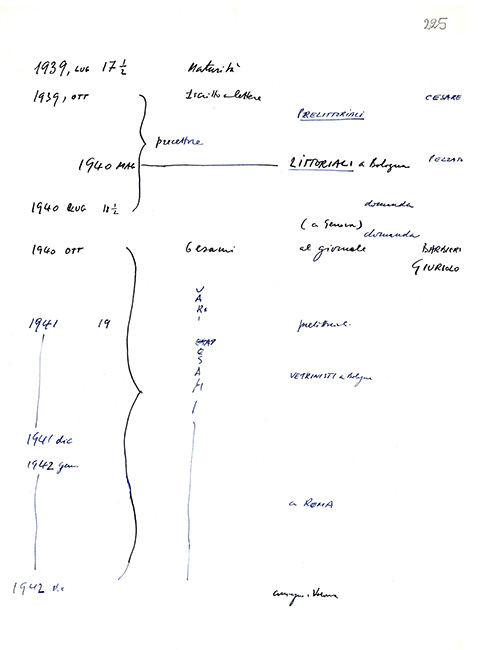

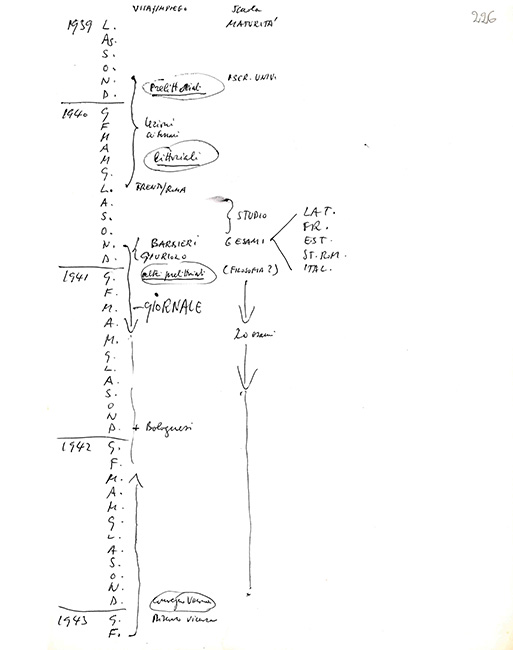

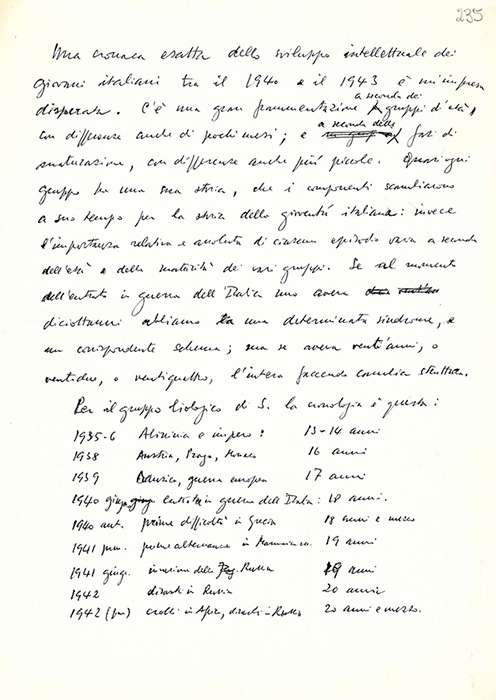

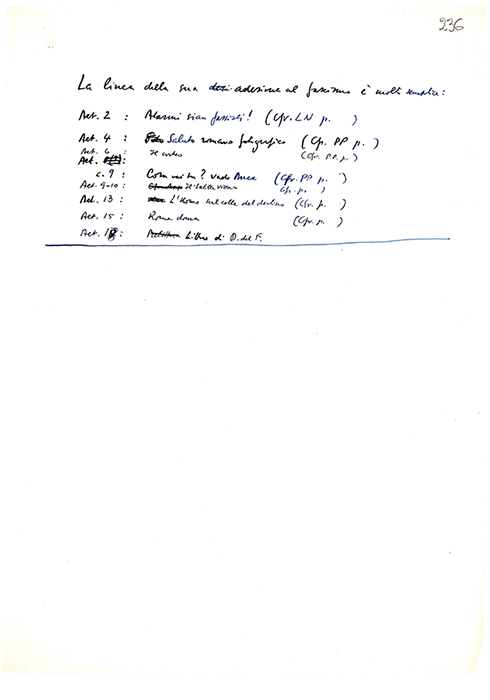

«La cronologia è questa»

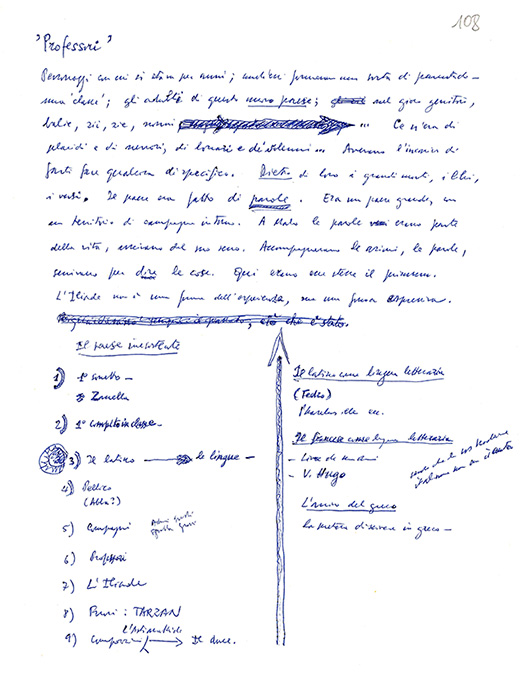

Professori e parole

16 febbraio 1972

Le parole del linguaggio scolastico (lezioni, interrogazioni, compiti) non avevano una relazione stretta con quelle usate nella vita ordinaria, nell’ambiente domestico, nei rapporti personali coi compagni, e in ciò che riguardava il lavoro (dei genitori, degli zii) e gli svaghi della gente. Tra la lingua (o le lingue: ce n’era più d’una) della vita e quella “della scuola” non c’era passaggio. (Le Carte, vol. II, Rizzoli 2000, p. 107)

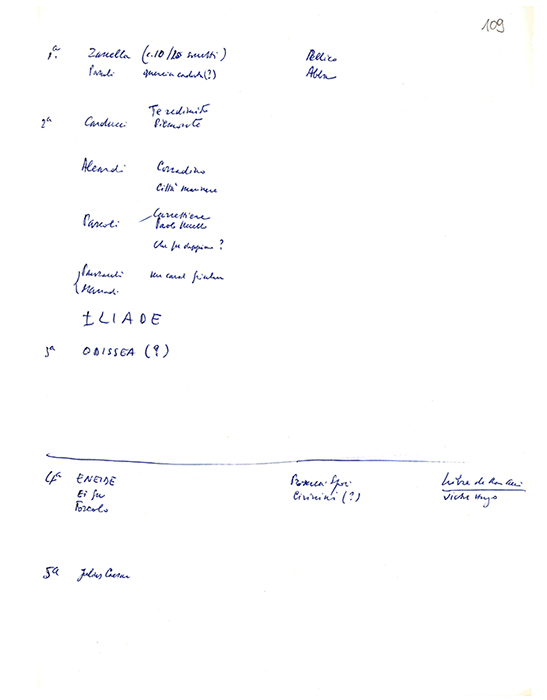

«Iliade in seconda, Odissea in terza, Eneide non so»

Considerato come un modo di scrivere il modo di scrivere dello Zanella è un vero disastro: non è roba che si possa utilmente adoperare. Ma considerato invece come esempio di un sostrato culturale, per darci familiarità con una certa fase dei rapporti degli italiani col mondo, cioè della lingua letteraria degli italiani col mondo, mi pare che quel suo modo di scrivere (che poi non era precipuamente suo, ma che anche lui padroneggiava) abbia avuto un ruolo importante nel costituire le nostre teste.

Non so se gli insegnanti lo sapessero, ma il vero centro dell’educazione che ci era impartita stava proprio lì, nel farci imparare per vie intuitive, a orecchio, l’astrusa lingua della “poesia”. […] In seconda tutto si riempì dell’Iliade. Rispetto allo Zanella era tutto un altro paio di maniche. La lingua pareva quasi la stessa, ma salute! Qui si partiva coi cani che mangiavano eroe morto! (Fiori italiani, BUR 2022, pp. 76, 93)

«I nostri propri classici»

Si accedeva inoltre al livello della cultura nazionale, i nostri propri classici, in ciascuno dei quali si trovava la conferma che l’Italia è un paese con un dono infelice di bellezza in seguito rimediato dall’improvviso connubio di Garibaldi con Cavour. Dante era ammirevole perché scriveva cose, e il Petrarca perché scriveva parole. Il Carducci era maschio, il Pascoli femmineo: bravi l’uno e l’altro. Tutti sono da pregiare per qualche motivo. Nel caso del Tasso è un grande squilibrio, in quello del Manzoni un grande equilibrio. Tutto conta esattamente come il suo opposto. (Fiori italiani, BUR 2022, p. 131)

Enzo Pezzato e Cesare Bolognesi: i destini alternativi di S.

Cesare, romagnolo di origine, cresciuto qui a Schio, a due passi dal mio paese. […] «Era una di quelle creature che il giorno che si scoprono danno alla vita un senso di grande purezza e bellezza» dice M. Valgimigli in una lettera del gennaio 1942.

Sentivamo tutti così. Si aveva il senso di una personalità privilegiata, qualcosa di raro, vivace e innocente, una fragile forza che non pareva di questo mondo. […] In mezzo a tutto questo affiora la decisione di andare personalmente in guerra, a morire. […] Devo dire ora che questo “giovane” da libro di lettura capovolto, questo prodotto di un’educazione di cui si moriva, era stato inoltre preso nella morsa di un processo parallelo, un dramma di carattere privato e familiare, e tuttavia collegato anch’esso con uno schema educativo, e altrettanto mortale negli sbocchi. Erano in due fratelli. L’altro, minore di qualche anno, si chiamava Dante. […] Si ammalò all’improvviso nell’estate del 1940 e morì in pochi giorni. La disperazione della famiglia fu atroce, quasi insana. (Fiori italiani, BUR 2022, pp. 194, 198, 200)

Qui a Bologna conobbe l’altra stella di quei littoriali (una era lui, il “littore giovanissimo”), Enzo Pezzato che aveva vinto due convegni, il “doppio littore” di quell’anno.

[…] Ciò che a lui riserbava il futuro fu un po’ di Grecia, una ferita che lui stesso chiamava irrisoria, e un duello con un prigioniero greco ad armi pari, con la baionetta. Diceva di averlo ucciso, ma a quel tempo la mente gli si era già come offuscata e non si può essere sicuri che non fosse una sua dolente fantasia. S. lo rivide a Padova nel 1942, disfatto, disperato. Girava in abiti civili, parlava di uccidersi, portava sempre addosso la rivoltella d’ordinanza.

[…] Quando venne l’armistizio, Enzo andò con quelli di Salò. Non diventò ministro. Diresse «Repubblica fascista», che è quasi come dire l’ultima versione del «Popolo d’Italia». […] Nelle prime ore dopo l’insurrezione di Milano, nell’aprile del 1945, qualcuno suonò al campanello di casa (mi hanno detto), Enzo venne ad aprire in pigiama, e fu ucciso a rivoltellate nel vano della porta. (Fiori italiani, BUR 2022, pp. 210-212)

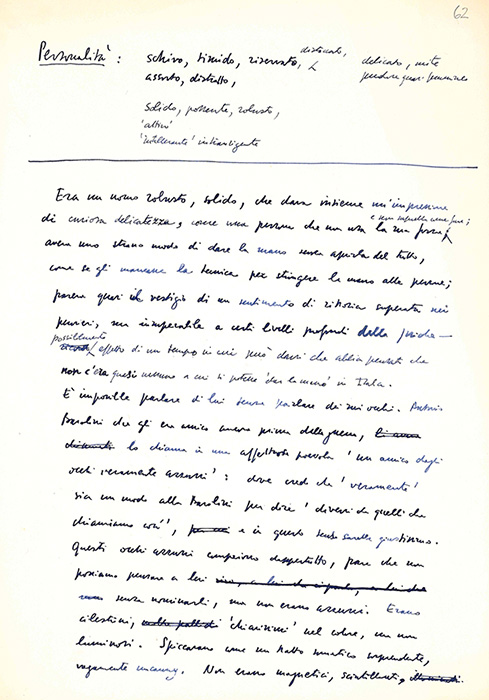

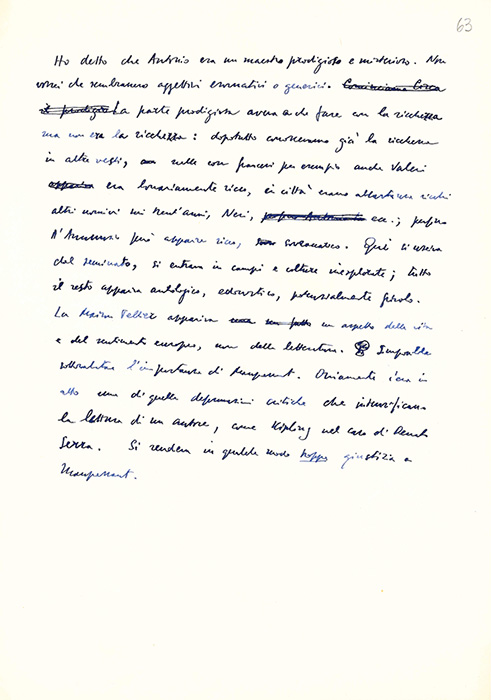

«Un maestro prodigioso e misterioso»

Devo ora parlare dell’uomo che fu il maestro di S., mio, e dei nostri compagni, Antonio Giuriolo. L’incontro con lui ci è sempre parso la cosa più importante che ci sia capitata nella vita: fu la svolta decisiva della nostra storia personale, e inoltre (con un drammatico effetto di rovesciamento) la conclusione della nostra educazione. (Fiori italiani, BUR 2022, p. 229)

Gli anni Ottanta: la ricerca «sulla natura delle forme scritte» e il dopoguerra

Gli anni Ottanta si aprono con la decisione di lasciare l’insegnamento all’Università di Reading (formalmente dal 1° ottobre 1980) e il trasferimento nella nuova casa di Londra, sede di vita e di lavoro che si alterna a quella di Thiene, a casa della Leggi tuttocognata Olga.«Nel corso degli anni Ottanta l’attività a sfondo letterario – nuove pubblicazioni, nuove edizioni, ristampe, ecc. – avviene quasi indistinguibilmente a Londra e a Thiene: contatti, negoziati, bozze, risvolti di copertina – noiose inevitabili bisogne. Due case, due impianti di tavoli, archivi, accumuli di carte e cartelle. Alcune viaggiano con noi negli spostamenti tra Inghilterra e Italia; viaggia su e giù il computer portatile di Katia, viaggia lo sciame dei pensieri.» A partire dal 1986, dopo la firma del nuovo contratto con l’editore Mondadori, i libri di Meneghello vengono ripubblicati in edizione tascabile, nella serie degli «Oscar oro», introdotti da importanti voci critiche: nel maggio esce Libera nos a malo, con prefazione di Domenico Porzio, e nello stesso anno anche I piccoli maestri, con il saggio in apertura di Maria Corti; nel 1987 Pomo pero e nel 1988 Fiori italiani, presentati rispettivamente da Fernando Bandini e da Giulio Nascimbeni. Il 1987 segna l’avvio di un periodo di uscite di nuovi libri. Il primo, Jura. Ricerche sulla natura delle forme scritte, è una raccolta di «saggi atipici», in parte versioni trascritte di eventi che divengono occasione per scrivere, perlopiù in chiave autoesegetica. Nell’ottobre del 1988 esce da Rizzoli Bau-sète! in cui Meneghello racconta il periodo «strano, elusivo, pieno di cose sfuggevoli e di impulsi ambigui» dei ventinove mesi del suo dopoguerra, dalla liberazione fino alla sua partenza per l’Inghilterra. Il libro «è ovviamente dedicato al mio amico [Licisco Magagnato], ma non c’è dedica formale, mi sembra che le dediche formali sciupino l’idea», scomparso proprio durante le fasi finali della stesura.

Jura

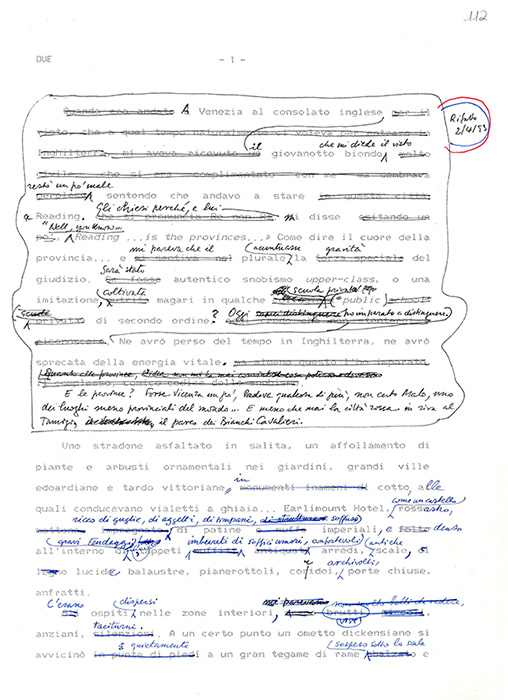

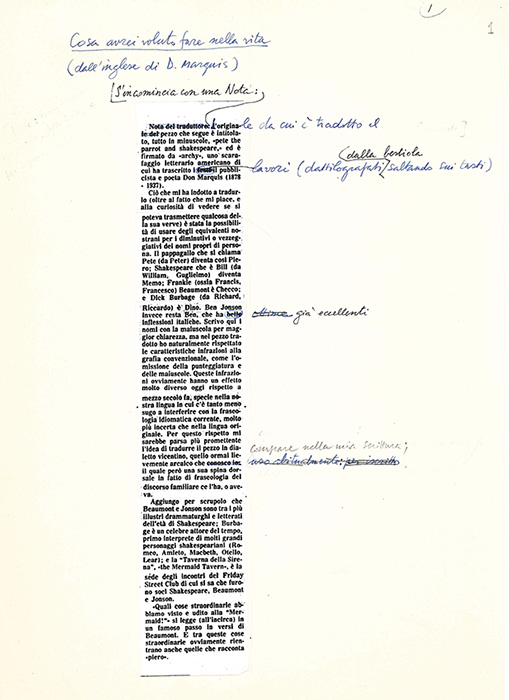

Cosa avrei voluto fare nella vita

Testo con interventi manoscritti per la pubblicazione in Jura dell’articolo «… quello che volevo era fare il poeta…» Com’era Shakespeare, uscito sul «Giornale di Vicenza» il 23 settembre 1984. Col titolo Cosa avrei voluto fare nella vita apre la raccolta.

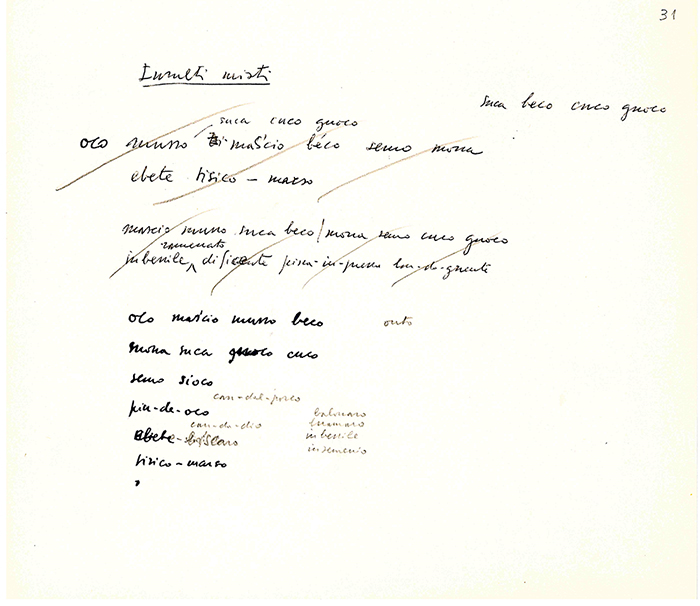

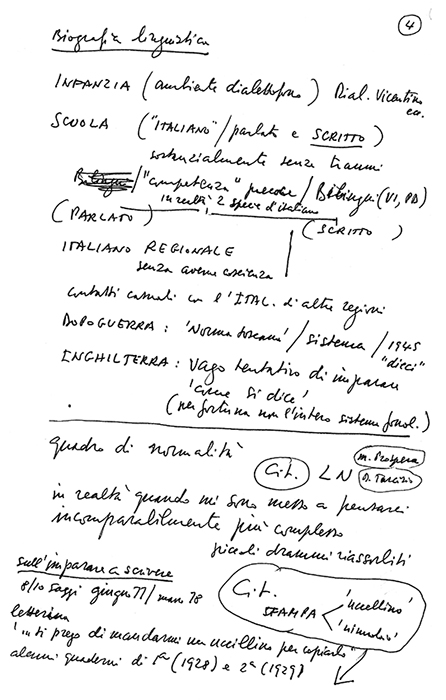

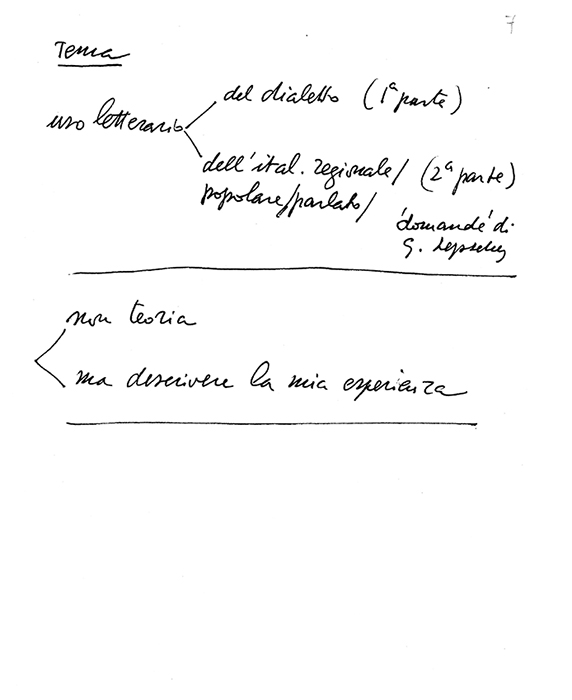

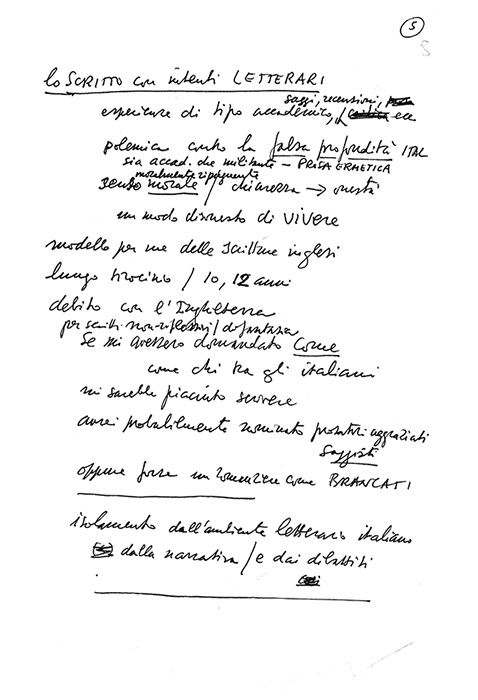

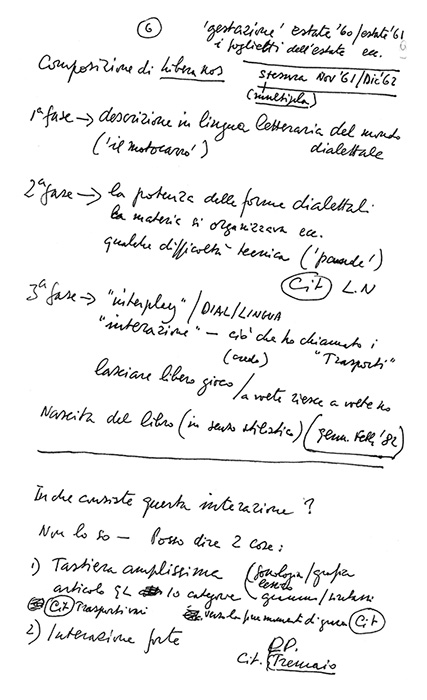

«Lo SCRITTO con intenti LETTERARI»

Note manoscritte per la conferenza dal titolo «Vorrei far splendere quella sgrammaticata grammatica», tenuta a Bergamo nel 1984 in occasione del ciclo di incontri Uno scrittore ed il mondo del suo dialetto dedicati a Meneghello. Il testo e i contributi degli altri conferenzieri sono stati pubblicati nel 1986 dall’editore bergamasco Lubrina, in un volumetto dal titolo Il tremaio. Note sull’interazione tra lingua e dialetto nelle scritture letterarie, con interventi di Cesare Segre, Ernestina Pellegrini e Giulio Lepschy. Il saggio, col titolo Il tremaio, è stato poi ripreso in Jura «con qualche ritocco».

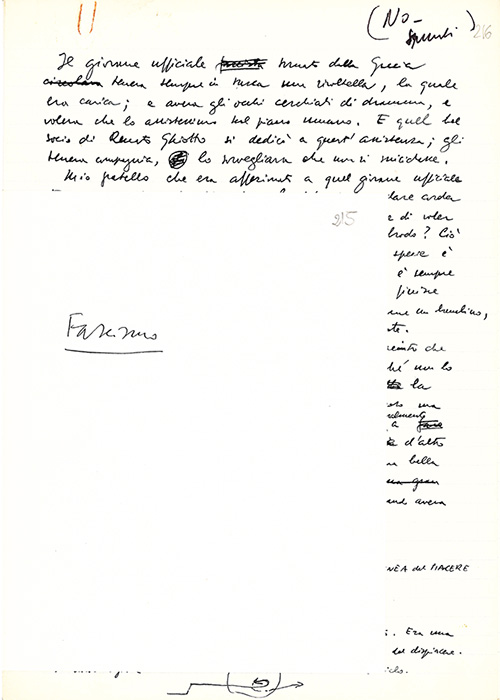

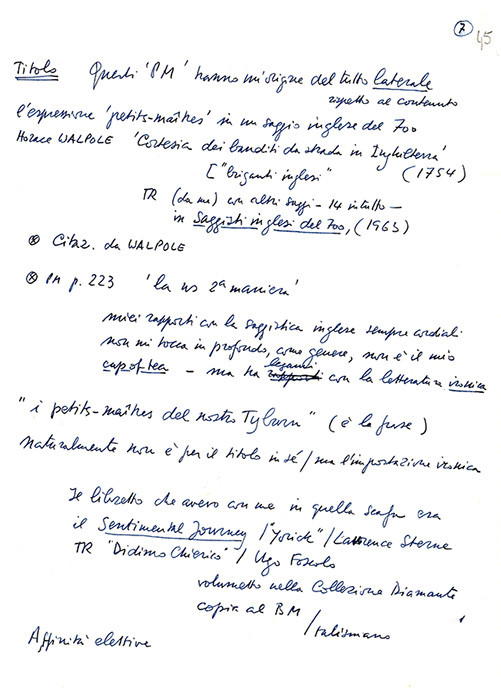

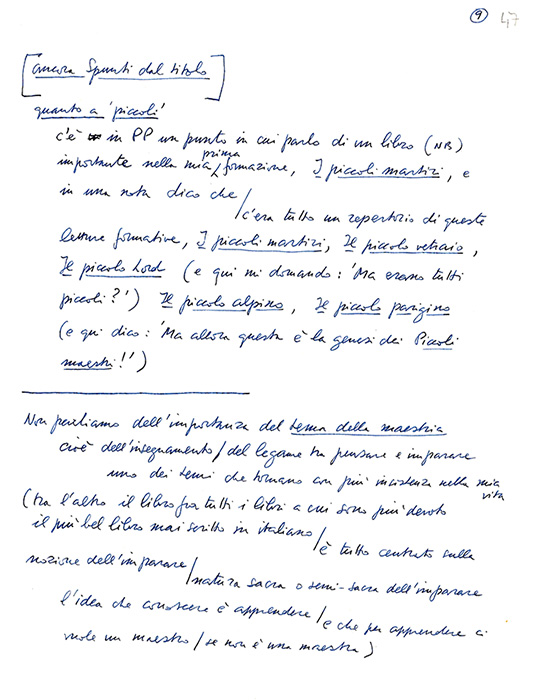

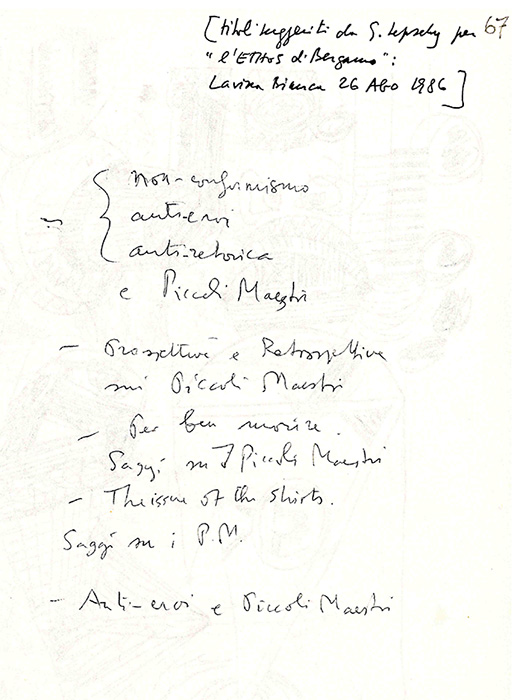

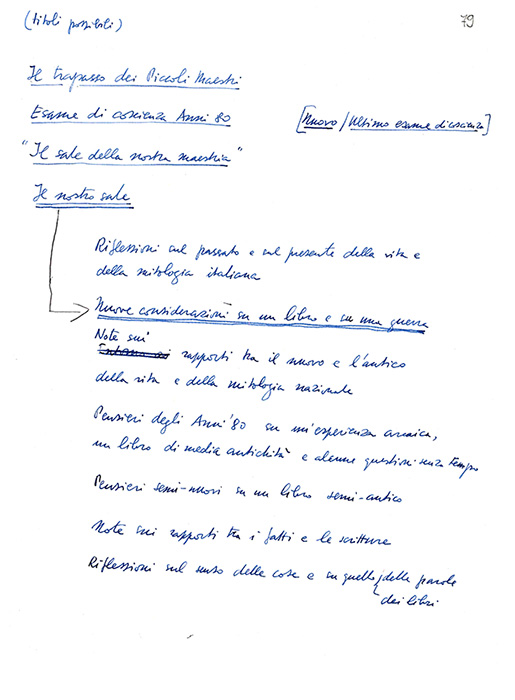

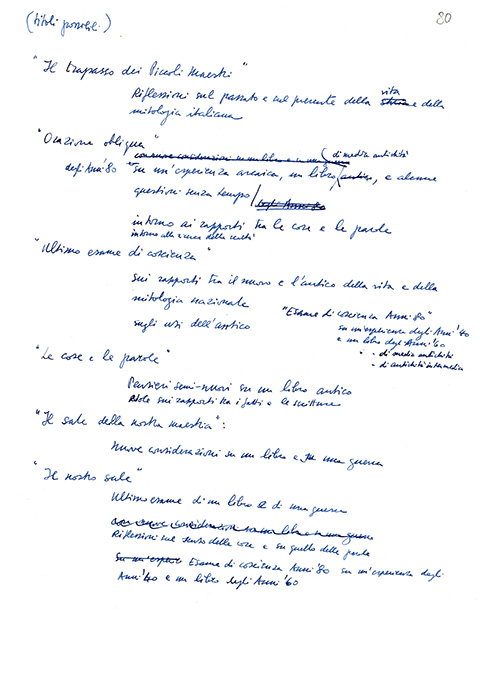

«Spunti dal titolo» e «titoli possibili»

Note manoscritte della relazione di apertura dal titolo Quanto sale? per il convegno di Bergamo del 7 giugno 1986 L’ethos dei Piccoli maestri. «Ciò, che ethos gavio vialtri?». Il contributo di Meneghello è stato pubblicato nel volume che raccoglie gli atti, Anti-eroi. Prospettive e retrospettive sui «Piccoli maestri» di Luigi Meneghello, Lubrina, Bergamo 1987. Il testo è stato poi riproposto «in forma appena riveduta» in Jura.

*

In piazza a Isola c’è un cartello che dice in tedesco: Zona di bande; è per noi. In tutti i paesi ci sono avvisi bilingui che precisano quanti chili di sale vale ciascuno di noi. La gente però non lo vuole, questo sale, dice che possono metterselo addosso loro, e specifica dove.

È questo, si capisce, il riferimento al «sale» che figura nel titolo della mia conversazione. Vi confesso che in me questa associazione delle nostre persone col sale genera una segreta emozione. Quel sacchetto di sale che a un certo momento della mia vita mi rappresentava è tra le cose che considero soddisfacenti nella mia storia personale. (Quanto sale?, in Jura. Ricerche sulla natura delle forme scritte, BUR 2021, p. 182)

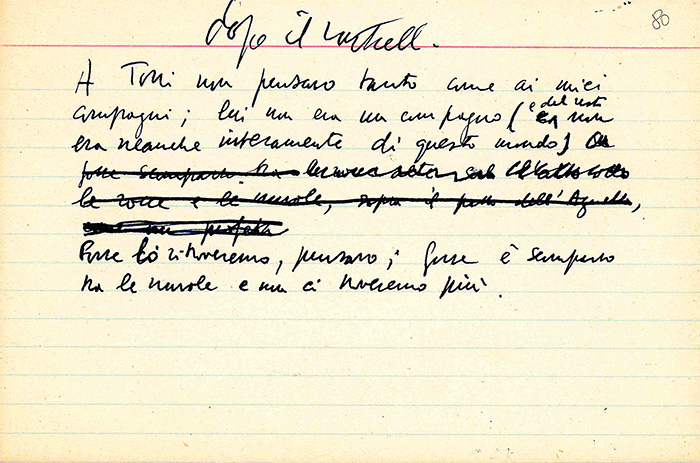

Bau-sète!

Ventinove mesi

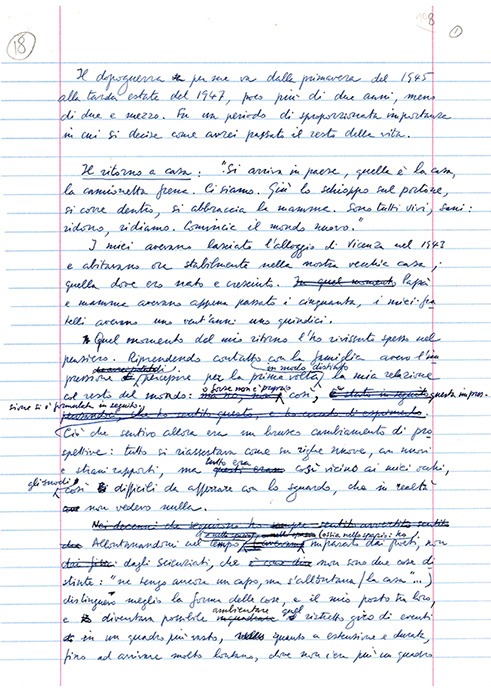

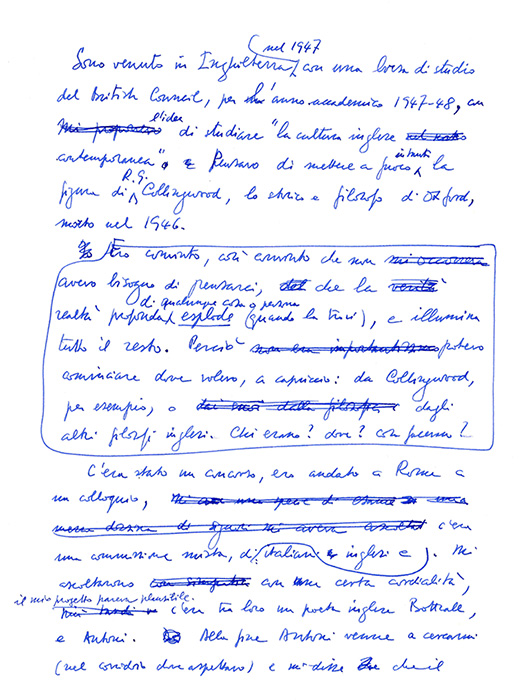

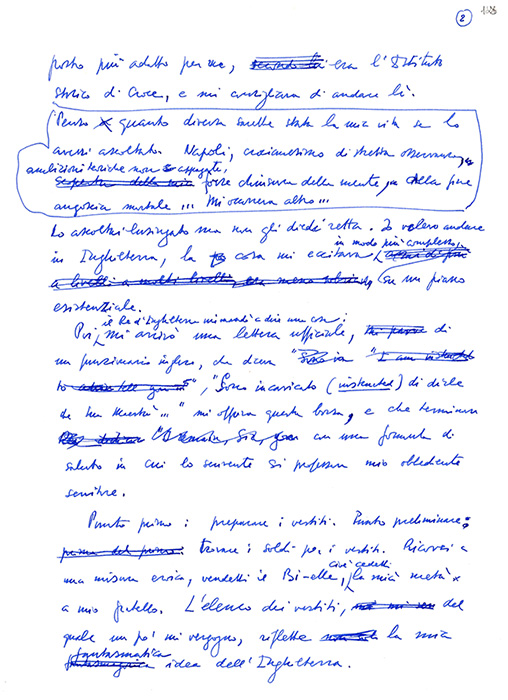

In termini generali, il tema di Bau-sète! è appunto ciò che chiamo “il dopoguerra”, il periodo che va, per me, dalla fine dell’aprile 1945 alla metà del settembre 1947, quando presi il treno a Venezia, e un giorno e mezzo più tardi arrivai a Londra – addormentato si dà il caso.

Ventinove mesi, una decina di stagioni. Un tratto di tempo cominciato e finito, per quanto mi riguarda, con la nettezza di una rappresentazione in teatro: al principio il drammatico avvento della pace, alla fine la mia uscita di scena. (Nel prisma del dopoguerra, in La materia di Reading, BUR 2022, p. 214)

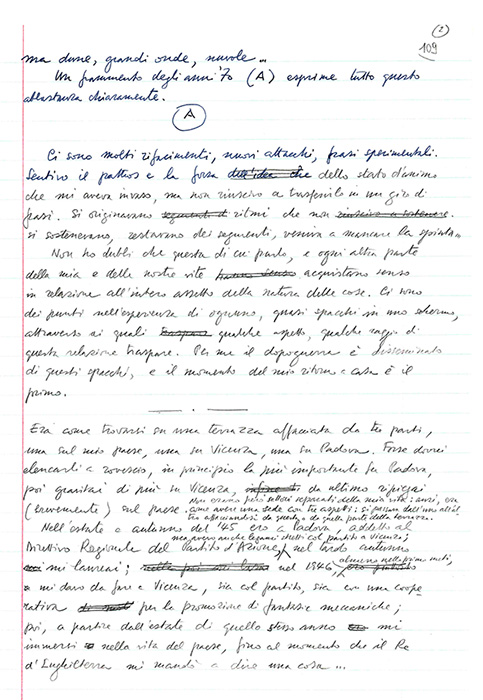

«Un nuovo impulso ‘poetico’»

Per lunghi anni le cose sono andate così: mi tornava in mente uno di questi spunti, mi mettevo a scriverlo con un certo slancio, poi l’ispirazione si inceppava all’improvviso e mi fermavo. Sembrava che i vari spunti facessero il turno: la voglia di scriverli saltellava dall’uno all’altro, e il processo si ripeteva; un nuovo impulso “poetico”, una nuova stesura presto irrigidita e abbandonata… (Nel prisma del dopoguerra, in La materia di Reading, BUR 2022, p. 217)

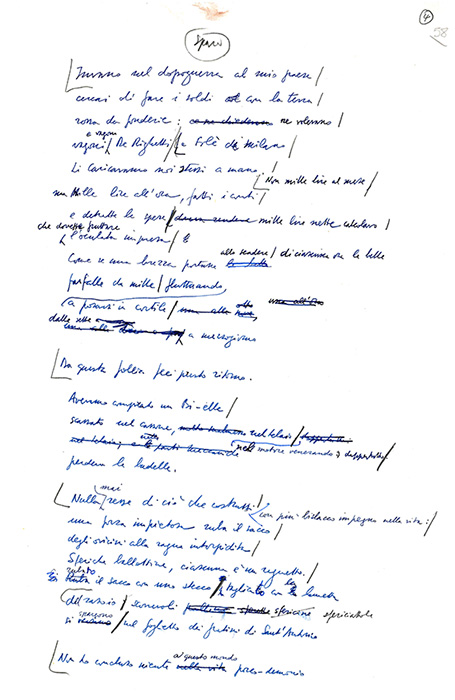

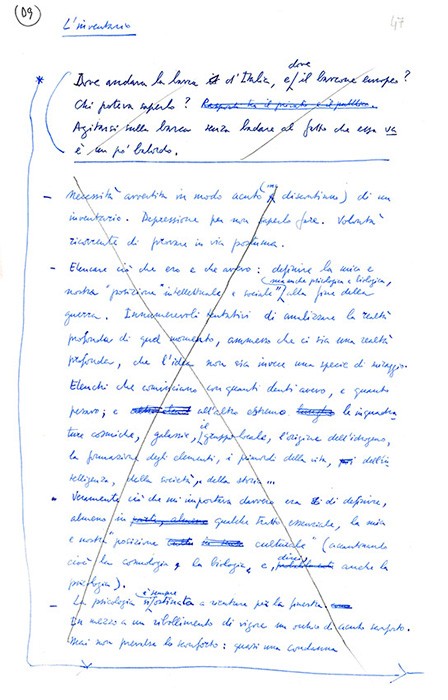

«L’inventario»

Nei mesi che seguirono la guerra, sentivo in modo acuto e confuso la necessità di un inventario. Era una percezione discontinua, che si è poi tornata a formare in me ogni volta che ho ripensato a quel tempo. Mi angosciava (nel modo saltuario in cui funzionava allora il principio-angoscia, con irritanti striature di tranquillità) di non saperlo fare, l’inventario. Come quelle paralisi leggere, quando una mano o una gamba “si addormentano”, e pare impossibile non riuscire a prendere una cosa, o fare un passo come al solito: ma non si riesce, si è frustrati, irritati e sorpresi.

Ci voleva un inventario, anche solo per sommi capi, e pareva facile farlo, bastava elencare le cose essenziali nel loro ordine naturale… E invece, niente, l’inventario si inceppava, era un’illusione che fosse già lì pronto a farsi esporre: era come se non avessi niente da inventariare! (Bau-sète!, BUR 2021, pp. 38-39)

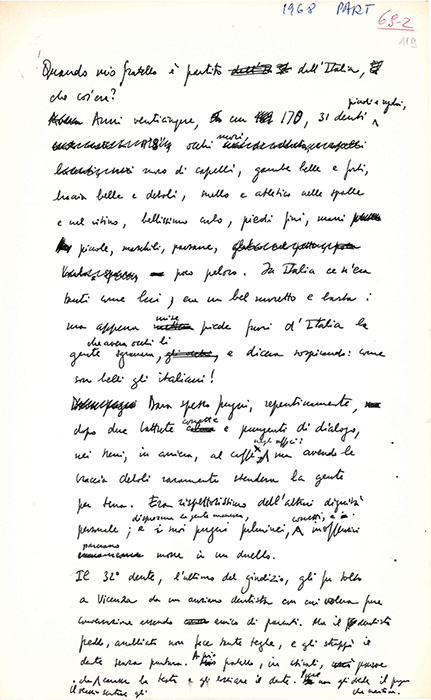

«Anni 25, cm. 170, 31 denti»

Versione antica (datata 1968) dell’episodio che chiuderà il libro. La voce narrante, nelle prove di scrittura di questo periodo (fine anni Sessanta, inizio Settanta), è il fratello del protagonista.

Anni Novanta: la volgare eloquenza vicentina e la materia inglese

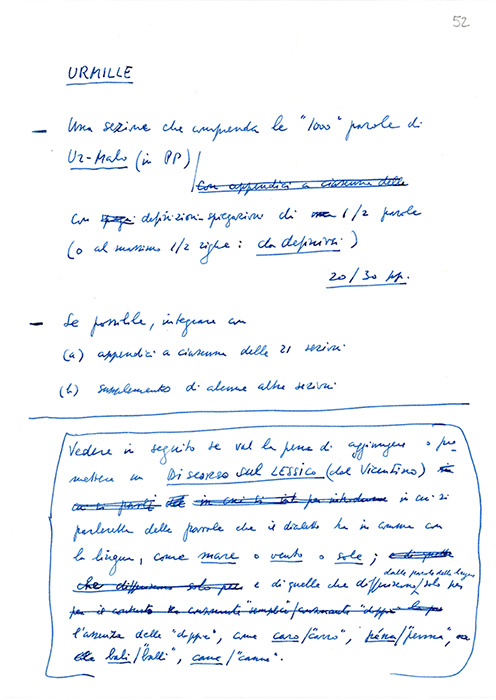

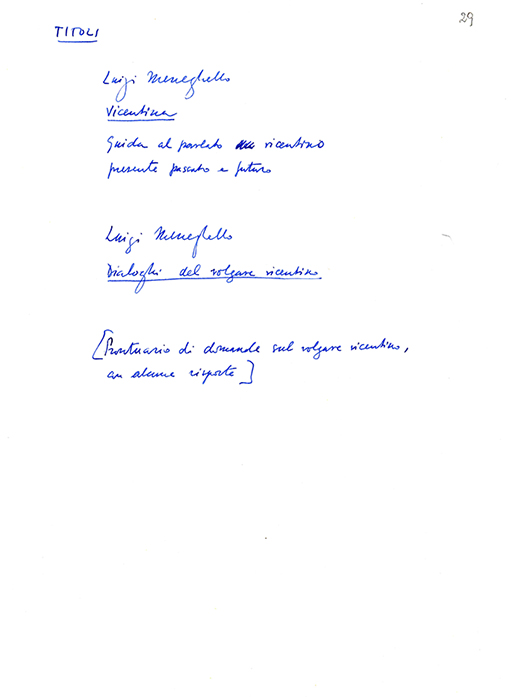

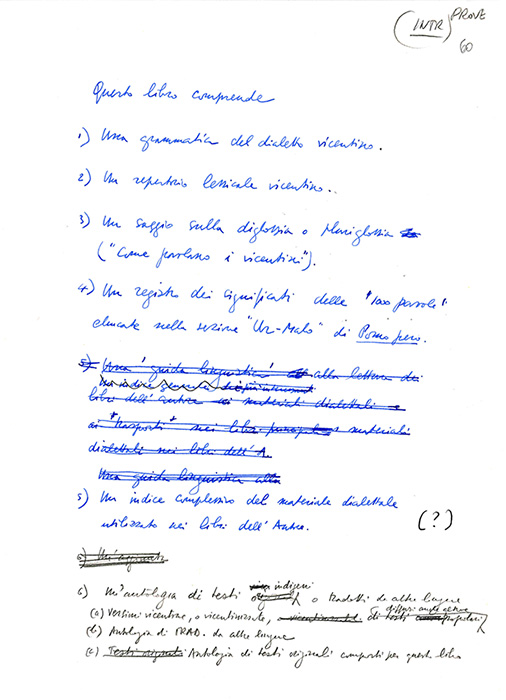

Nel dicembre 1990, grazie agli accordi con Carlo Pavesi, direttore della Banca Popolare di Vicenza, che propone a Meneghello di scrivere «un libro sul dialetto vicentino da impostare come Leggi tuttocrede» viene stampata l’edizione fuori commercio di Maredè, maredè… Sondaggi nel campo della volgare eloquenza vicentina, curata dalla banca e edita da Moretti & Vitali. Ripreso con pochi ritocchi da Rizzoli l’anno seguente, il volume è insieme, come recita il sottotitolo, un trattato, in forma di sondaggi, e un primo documento moderno dell’eloquenza vicentina. La genesi del testo occupa più di un decennio: tra le ipotesi avantestuali, la prima è di realizzare un libro che esponga i significati delle mille parole della sezione Ur-Malo di Pomo pero. Gli anni Novanta sono però soprattutto legati alla «materia inglese»: del 1993 è Il dispatrio, primo scavo da materiali multipli stratificatisi nel corso degli anni, racconto dell’esperienza oltremanica durata più di quarant’anni e riflessione sulla compresenza di due sistemi linguistici e culturali. Qualche anno dopo, nel 1997, Meneghello pubblica, sempre da Rizzoli, il versante saggistico e autoesegetico di questo universo tematico: La materia di Reading e altri reperti, che raccoglie, come da risvolto di copertina «testi “parlati” per lo più, discorsi e pensieri in controluce sulle cose che gli importano e sui libri che ha scritto». Gli scritti qui riuniti sono in buona parte legati all’«incontro con la cultura degli inglesi e [al]lo shock della loro lingua» che «hanno avuto per me un’importanza determinante»: il saggio che dà il nome alla raccolta, steso in inglese a ridosso del pensionamento (1980), ricostruisce la storia la nascita e la formazione del Dipartimento di Studi Italiani da lui fondato all’Università di Reading.

Maredè maredè… Sondaggi nel campo della volgare eloquenza vicentina

Il «nucleo embrionale»

[…] volevo dare un’idea del sottofondo linguistico (limitato agli aspetti lessicali, cioè alle parole singole, e fonici, cioè alle sillabe, ai suoni delle sillabe) da cui è nata la roba che ho scritto sul mio paese: più o meno il suo nucleo embrionale. Mi è piaciuta l’idea che questo nucleo embrionale sia composto di circa mille parole (quelle che differiscono più caratteristicamente dalle parole della lingua): ma quanto ai significati di queste mille parole, ho spiegato che mi piacerebbe poterli esporre per quelli che non li sanno, ma ci vorrebbe un altro libro.

Aggiungo ora che forse è venuto il momento per me, in questo punto della vita, di provare davvero a farlo, questo «altro libro» di carattere linguistico, magari non proprio letteralmente prendendo le mille parole e spiegandole una per una … Sento che dovrei cercare di sistemare questo materiale prima che sia troppo tardi. (Leda e la schioppa, in Opere scelte, I Meridiani Mondadori 2006, pp. 1226-1227)

Prove di titolo

Il mio titolo, Maredè, maredè… viene dal nome vicentino della chiocciola, o piuttosto da una nostra filastrocca:

Maredè, maredè / salta fóra co cuatro còrni / se no te…

Seguiva, o dovrebbe seguire, un verbo sdrucciolo, come bùsaro, sòfego ecc.; ma il verbo che invece “salta fuori” non è sdrucciolo: te cópo! (Salta fora co cuatro corni – … a Monselice in La materia di Reading, BUR 2022, p. 239)

*

La chiocciola ha per me alcune associazioni semi-segrete con l’essenza dell’espressione poetica, forse per i riflessi di madreperla della sua traccia, quasi un emblema della parte più preziosa e più elusiva delle scritture letterarie e forse anche dei sottostanti fenomeni linguistici. (Salta fora co cuatro corni – Maredè a Vicenza, in La materia di Reading, BUR 2022, p. 231)

*

Ma guardate che nella mia scelta del titolo e del simbolo c’entra anche, con efficacia non inferiore a quella della filastrocca, un verso di Eugenio Montale, in Piccolo testamento (notate l’anno: 1953), la poesia che comincia «Questo che a notte balugina / nella calotta del mio pensiero» («balugina», luce fioca, intermittente, l’apparire e sparire del pensiero; «calotta», come se ci fosse un guscio – la poetica del guscio). Poi viene il mio verso, il terzo:

Traccia madreperlacea di lumaca,

la scia argentea, iridescente che lascia il muco condensato, vivida metafora della creatività poetica e linguistica, la materia umile e preziosa di cui sono fatte le nostre parole. (Salta fora co cuatro corni – … a Monselice, in La materia di Reading, BUR 2022, p. 240)

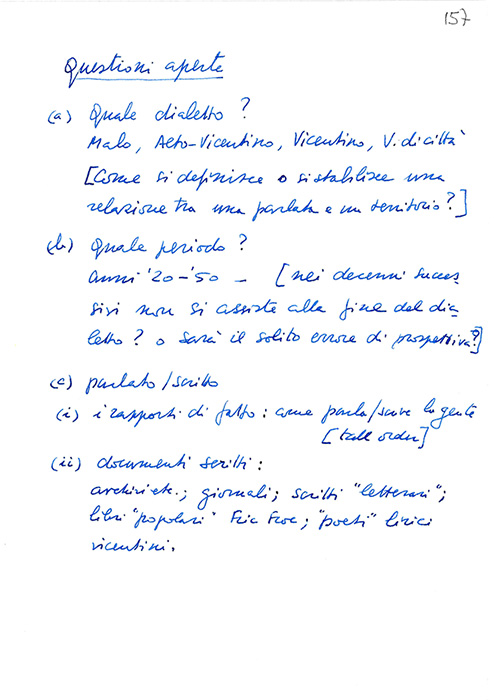

L’organizzazione della “materia” e le «questioni aperte»

Vorrei dire qualcosa sul sottotitolo: Sondaggi nel campo della volgare eloquenza vicentina. «Sondaggi» perché non è un trattato sistematico: credevo di poterlo fare, un bel trattato sistematico sul vicentino, ma mi sbagliavo, e così alla fine mi sono fermato ai sondaggi. (Salta fora co cuatro corni – … a Monselice ,in La materia di Reading, BUR 2022, p. 240)

*

Nel libro emergono qua e là i fantasmi o i rottami delle questioni che avevo inizialmente impostate in forma di saggi o trattatelli separati, e che non ho cercato di espungere del tutto, ma nemmeno di evidenziare nella stesura dei “Sondaggi”. (Salta fora co cuatro corni – Maredè a Vicenza, in La materia di Reading, BUR 2022, p. 233)

*

Non so dirvi la soddisfazione di poter usare con proprietà l’espressione “della volgare eloquenza”, che non è un’allusione “ammiccante” al De vulgari eloquentia (come qualcuno ha creduto) ma un onesto ricorso al termine vulgato per noi dal glorioso trattatello di Dante e per me anche dalla commovente traduzione italiana di Giangiorgio Trissino (naturalmente non potevo seguire il mio concittadino scrivendo “de la vulgare eloquenzia”). Ciò che intendevo era di segnalare il doppio scopo del mio lavoro: di documentare la lingua “volgare” che effettivamente si parla da noi, ma anche di esplorare gli usi letterari a cui la si può porre. (Salta fora co cuatro corni – Maredè a Vicenza, in La materia di Reading, BUR 2022, p. 231)

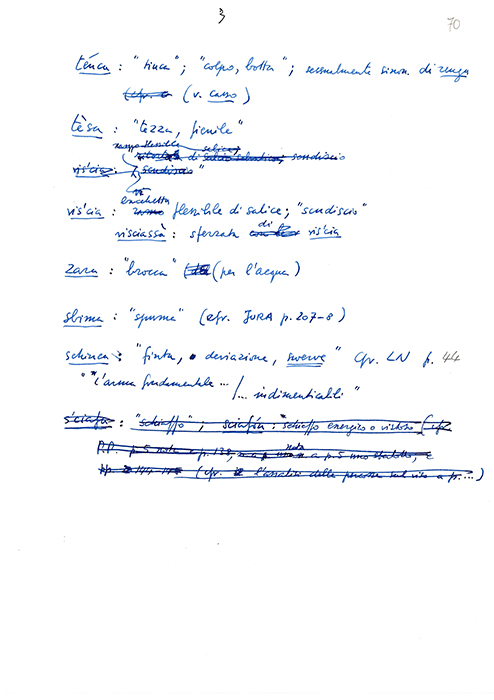

Cocci linguistici

Quando raccogliamo questi cocci linguistici, è naturale che ci poniamo la domanda: “Che farne?” Qualche volta tutto ciò che si può fare è di esibirli come in una vetrinetta, in veste di reperti da museo; ma qualche altra volta invece si cerca di farli rivivere, di riorganizzarli in forme armoniche, farli funzionare di bel nuovo se possibile farli brillare nella loro quasi inesauribile forza genetica – come un pezzo di moderna ceramica linguistica. (I cocci di Rivarotta, in La materia di Reading, BUR 2022, p. 277)

Il dispatrio

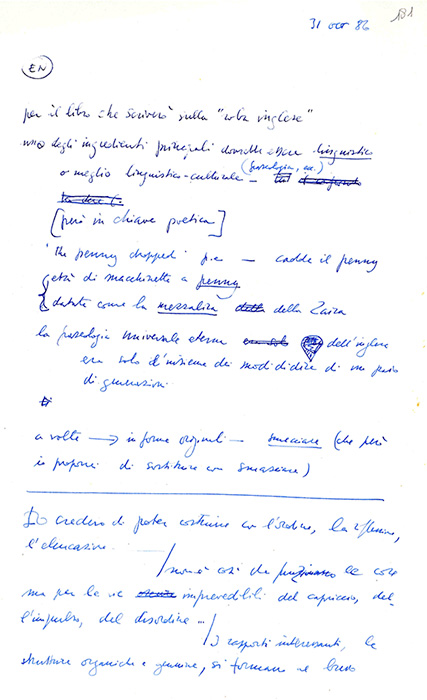

Ingredienti per il libro «sulla roba inglese»

Mah, un buon libro dovrebbe essere uno strumento per pensare. Questo mio è stralciato per prova dai materiali di una lunga ricerca che ha avuto per oggetto le cose del paese straniero dove si è svolta, ma era intesa a capire anche certe altre cose. (Il dispatrio, BUR 2022, pp. 34-35)

L’arrivo in Inghilterra

In Italia, a qualche anno dalla fine della guerra, le cose si erano messe male. Si veniva instaurando un regime che consideravo nefasto, e il panorama culturale mi sembrava particolarmente deprimente. Si sentiva nell’aria l’arretratezza della nostra cultura tradizionale, comune matrice degli indirizzi più palesemente retrivi a cui si appoggiava il nuovo regime, e di quelli velleitari e in parte spuri che cercavano di contrastarlo. E lì in mezzo si distingueva appena il nucleo striminzito delle idee e delle cose che approvavo: parzialmente santo ai miei occhi, ma striminzito.

Ero convinto invece che “fuori” ci fosse un mondo migliore, migliore non solo di qualche grado ma incomparabilmente. E la chiave era la cultura dell’Europa moderna, per brevità avrei detto della Francia e dell’Inghilterra. (Il dispatrio, BUR 2022, p. 32)

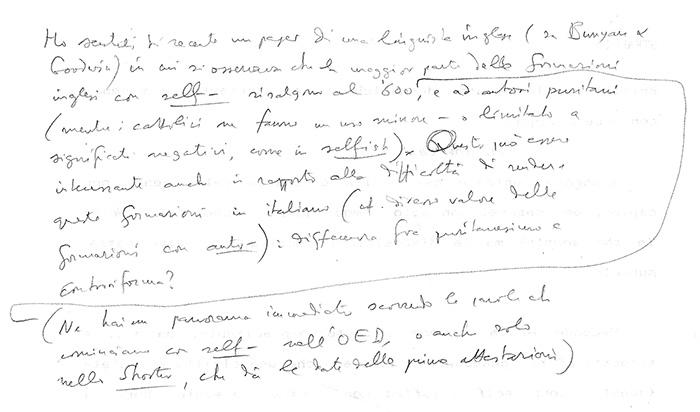

«Formazioni inglesi con self», con appunto manoscritto di Giulio Lepschy

Secondo me la nozione di auto-compiacimento, da noi, è tradotta. Dire, pensare, in italiano che una civiltà o un’età (queste) sono self-satisfied non riesce agevole. Pure di auto-compiacimento noi in Italia ne portavamo addosso senza saperlo una dose “massiccia” (goffa traduzione di massive). Sorpresa, sgomento nel percepirne la nozione per la prima volta.

Mi dice Giuliano che secondo uno studio recente buona parte delle formazioni inglesi con self- risalgono al ’600 e ad autori puritani. I cattolici le usavano meno, e in senso negativo, come in selfish. Dunque nella difficoltà di rendere queste espressioni in italiano, e nel diverso valore delle nostre formazioni con auto-, c’è forse un riflesso del contrasto, in fatto di egoismo, tra puritanesimo e controriforma. (Il dispatrio, BUR 2022, pp. 88-89)

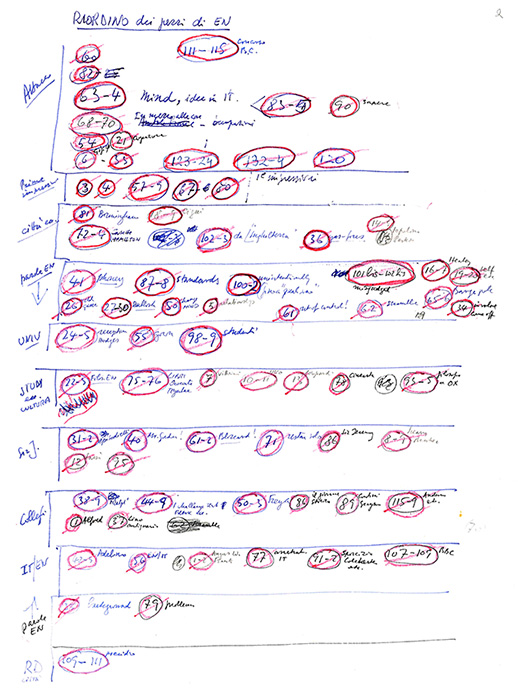

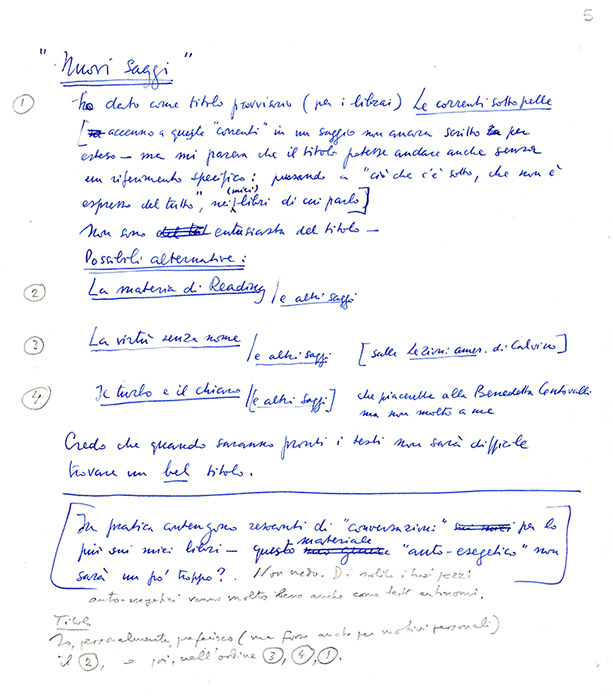

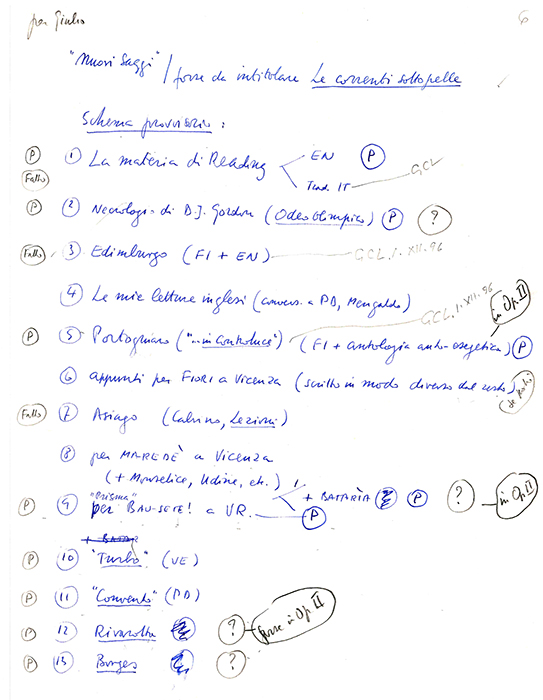

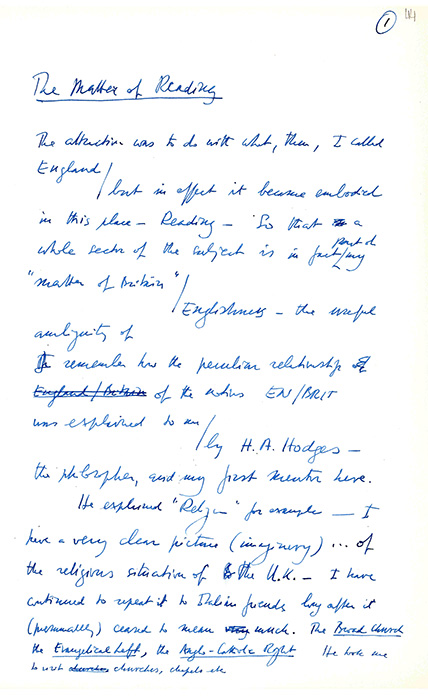

La materia di Reading

Prove di titoli e «schema provvisorio», con appunti di Giulio Lepschy a matita

«The Matter of Reading»

Pubblico qui entrambe le versioni di questo saggio, l’originale inglese (ricostruzione scritta di una conversazione a Reading per il 40° anniversario degli Studi Italiani, 1948-1988) e la mia propria libera traduzione in italiano. Ci tenevo, per un modesto impulso di vanità, a lasciare un documento della mia maniera di parlare e di scrivere in inglese, ma volevo anche mettere a confronto il diverso grado di naturalezza delle stesure nelle due lingue. (La materia di Reading, BUR 2022, p. 33)

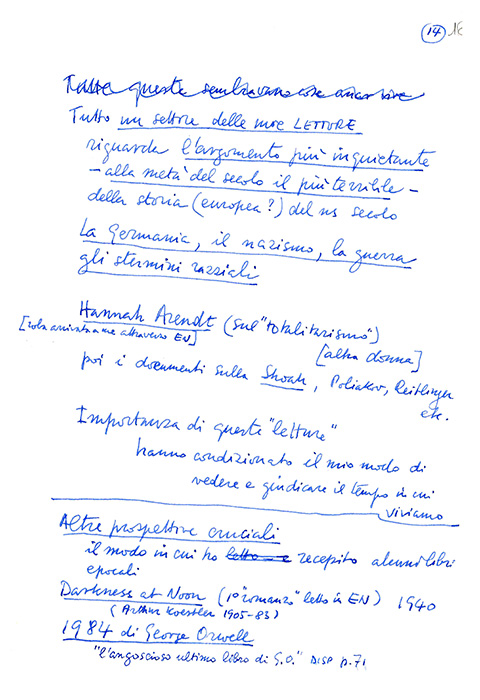

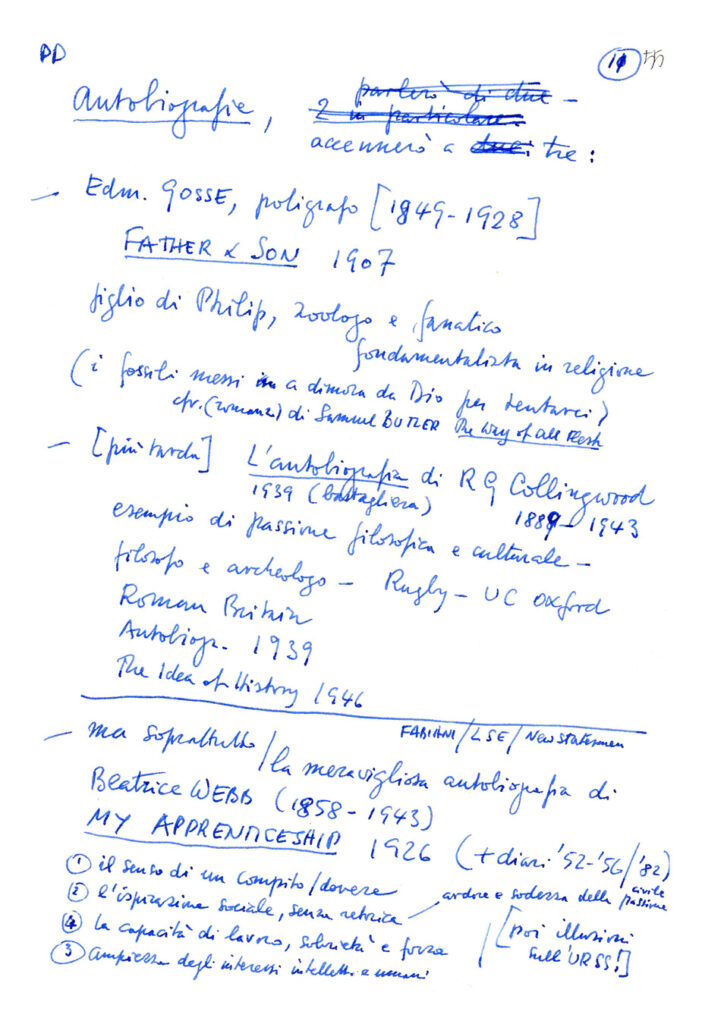

Letture e autobiografie

«Note schematiche» dell’intervento I Vittoriani per un incontro al Circolo filologico linguistico padovano il 12 giugno 1996.

*

Mi propongo di parlarvi […] di qualcosa di meno impegnativo e più concreto, cioè di alcune letture che considero formative, nei primi tempi del mio soggiorno in Inghilterra. […] Vi darò qualche esempio di un gruppo di letture di carattere storico-letterario e culturale legate all’ambiente dell’Ottocento inglese e del primo Novecento: il tempo della regina Vittoria e di re Edoardo. In termini generali sono queste letture che mi hanno dato un’idea chiara delle radici che un’età ha in un’altra età. (I Vittoriani,in La materia di Reading, BUR 2022, pp. 126 e 127)

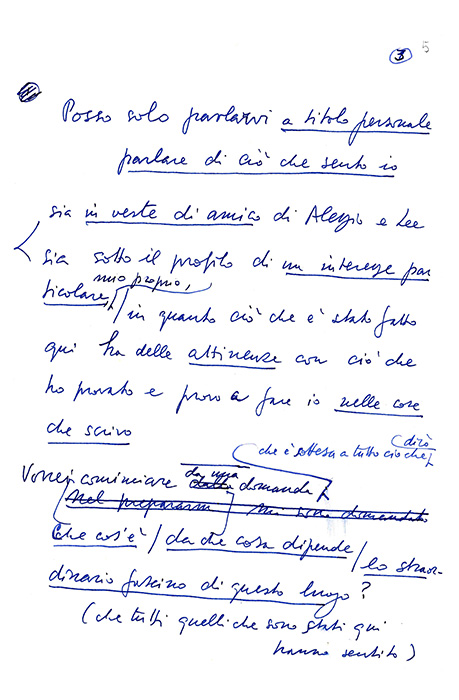

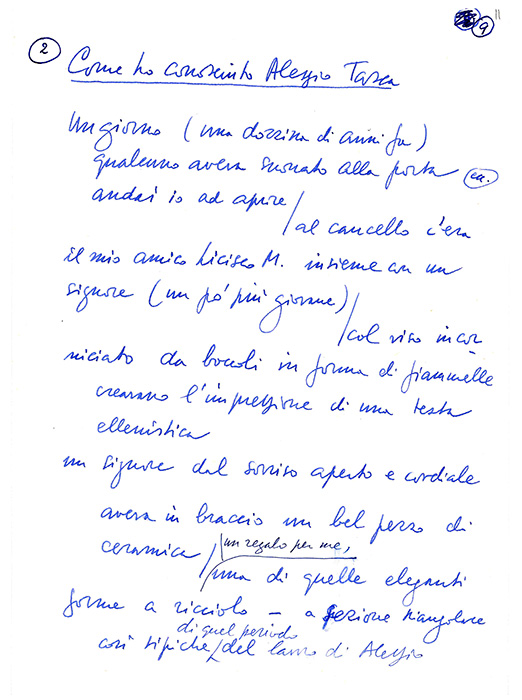

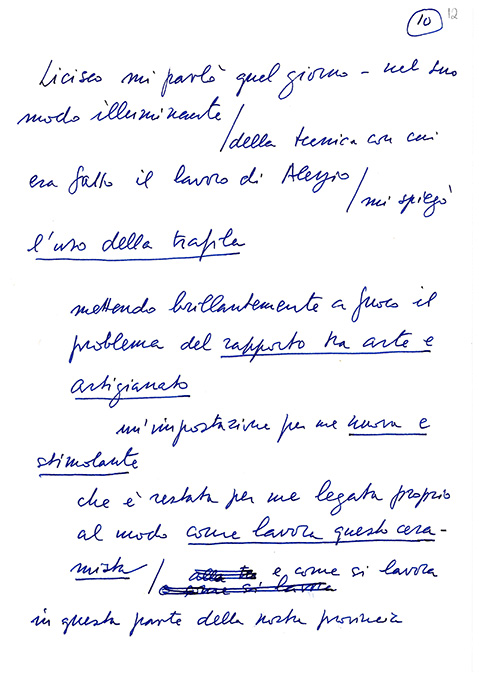

I cocci di Rivarotta

Conversazione tenuta il 27 maggio 1989 a Rivarotta, nel Vicentino, per l’inaugurazione della mostra allestita dai due artisti della ceramica Alessio Tasca (1929-2020) e Lee Babel nella ripristinata Antica Fabbrica di Cristallina e Terra Rossa. Il testo è stato pubblicato col titolo Rivarotta (Moretti&Vitali, Bergamo 1989), diventato poi I cocci di Rivarotta nella Materia di Reading.

*

Ciò che mi aveva attirato in modo speciale era la somiglianza tra i cocci di Rivarotta e certe parole semi-sepolte del mio dialetto nativo. […] Anche le mie parole vengono da antichi accumuli, dove trovo, non di rado vibranti di energia espressiva, i pezzi del dialetto ormai arcaico dei paesi dell’Alto Vicentino nei primi decenni del secolo, miracolosamente preservati (per così dire) sottoterra nella memoria. (I cocci di Rivarotta in La materia di Reading, BUR 2022, pp. 332-333)

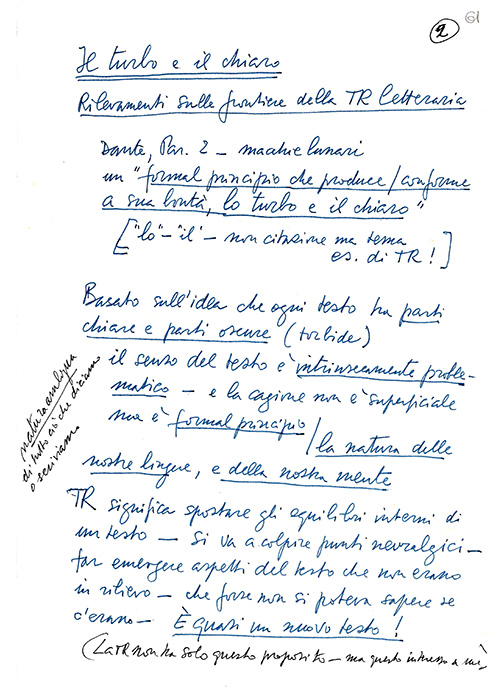

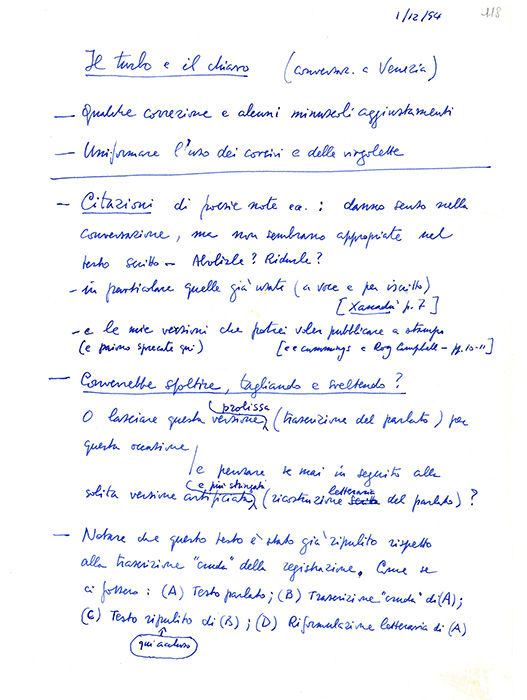

«Il turbo e il chiaro. Rilevamenti sulle frontiere della TR[raduzione] letteraria»

Lezione tenuta all’Università di Ca’ Foscari a Venezia il 15 aprile 1994. Pubblicata nella collana del Corso di Perfezionamento in Traduzione Letteraria dall’Inglese, Venezia 1995 (poi in La materia di Reading). Meneghello ragiona di questioni relative alla traduzione letteraria, a partire dalla sua esperienza personale (traduttore di testi «non strettamente letterari» dagli anni Cinquanta; di poesie, in particolare di Ungaretti durante le sue lezioni all’Università di Reading; la «lunga esperienza di traduzione indiretta, passiva» come giurato del premio Florio per il miglior libro italiano tradotto in inglese e l’interesse costante per la traduzione di «frammenti, pezzi brevi, illuminazioni, o anche accensioni poetiche nella prosa»). Il saggio si conclude con alcune prove di traduzione in vicentino di testi poetici inglesi (Cummings e Campbell), confluite con ritocchi nei Trapianti del 2002.

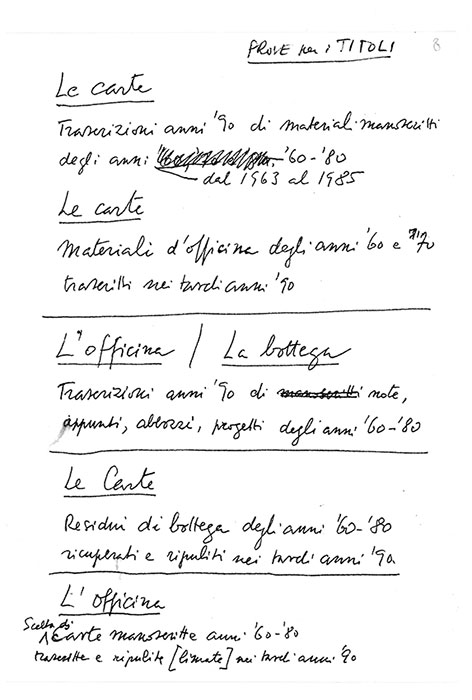

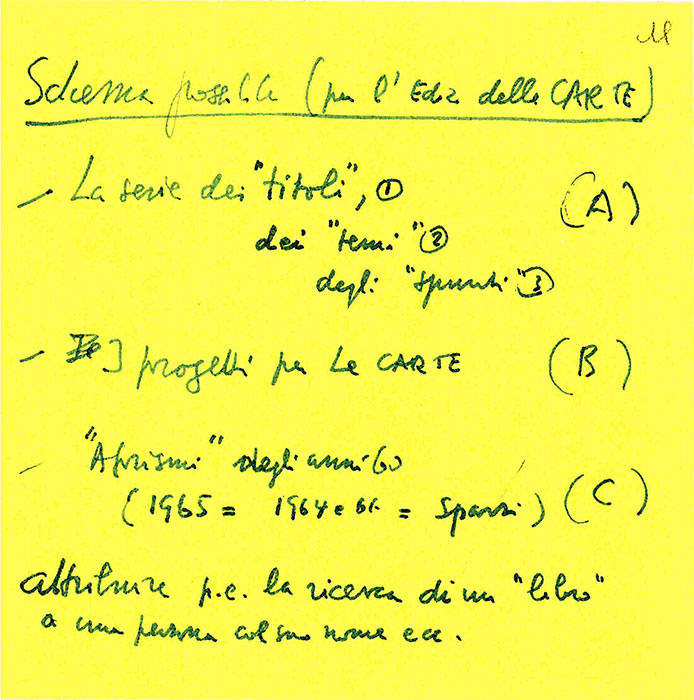

A cavallo del secolo e del millennio: carte, traduzioni, saggi

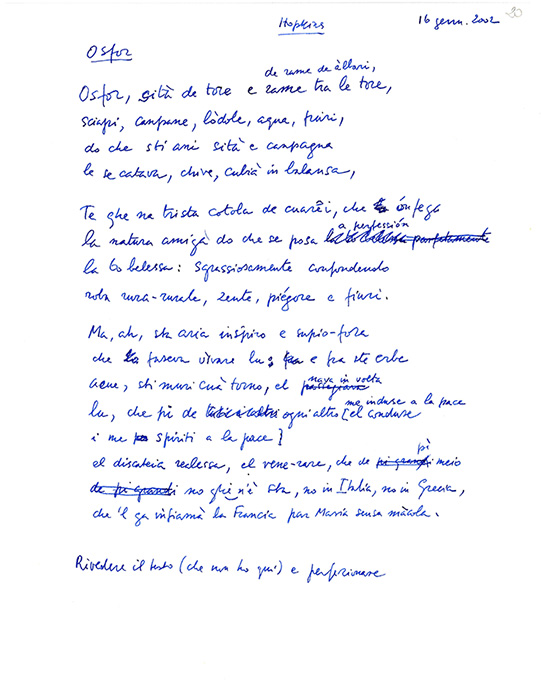

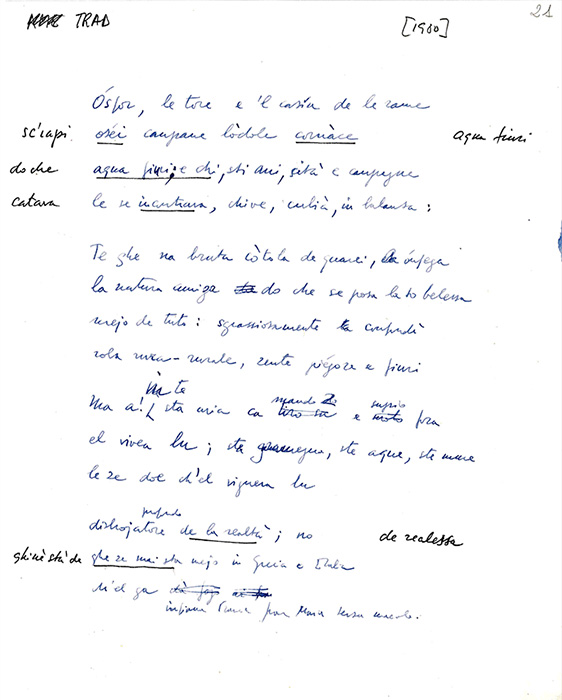

I «tardi anni Novanta» impegnano Meneghello nel riesame complessivo delle migliaia di documenti, accumulati in più di trent’anni di lavoro, che costituiscono il suo archivio letterario. I pezzi trascelti, liberamente modificati,Leggi tuttovanno a comporre un poderoso zibaldone, Le Carte. Materiali manoscritti inediti 1963-1989 trascritti e ripuliti nei tardi anni Novanta, pubblicato da Rizzoli in tre volumi dedicati rispettivamente agli anni Sessanta (Carte I, 1999), agli anni Settanta (Carte II, 2000) e agli anni Ottanta (Carte III, 2001). L’anno dopo, nell’agosto 2002, esce, sempre per Rizzoli, Trapianti. Dall’inglese al vicentino. Il volumetto raccoglie le versioni vicentine di una personale scelta di frammenti lirici in inglese (da Hopkins, Cummings, Empson, Yeats, Campbell, Shakespeare, Coleridge e Wordsworth). È una campionatura delle «biave», il nutrimento poetico che da sempre alimenta la scrittura di Meneghello ed è insieme approdo di un interesse costante per i rifacimenti linguistici: «la traduzione c’è dappertutto nella mia vita, a ogni svolta di strada e a tutti i livelli: da una lingua all’altra e dall’altra alla prima, in frammenti, coscientemente, come esercizio, incoscientemente, in mille cose» (Il turbo e il chiaro, in La materia di Reading, BUR 2022, pp. 296-297). A questi si aggiunge, nel 2004, Quaggiù nella biosfera. Tre saggi sul lievito poetico delle scritture (Rizzoli) che riunisce tre testi inediti dell’autore: il primo, La bellezza, sul «principio vitale, il lievito delle scritture letterarie più felici»; il secondo, L’uso moderno, sul divenire nella lingua e nella poesia; il terzo, Il vento delle pallottole, sulla «virtù senza nome» delle pagine di Fenoglio.

Le Carte. Materiali manoscritti inediti 1963-1989 trascritti e ripuliti nei tardi anni Novanta

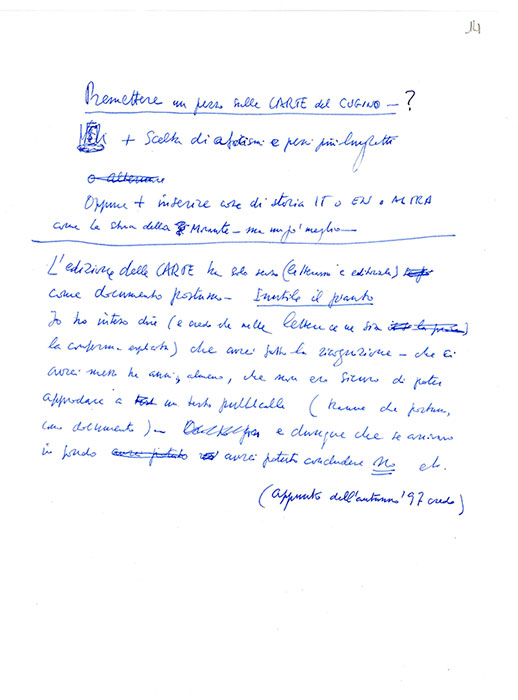

Progetti e schemi per le Carte

A partire dal 1963, anno di pubblicazione del mio primo libro, Libera nos a malo, e di stesura dei Piccoli maestri, ho preso l’abitudine di registrare di giorno in giorno su fogli e foglietti, datandoli saltuariamente, i pensieri e anche i ghiribizzi che mi passavano per la testa. Sono aforismi, appunti, note di diario, abbozzi di cose incompiute, progetti o barlumi di progetti (a volte affidati soltanto a un titolo), esperimenti, fantasie e sgorbi. I fogli si sono accumulati a centinaia e a migliaia e sono ora raccolti in decine di pacchi di «Manoscritti originali» divisi per anni, dal 1963 al 1989. A partire dal 1990 queste annotazioni private si sono fatte più rare e ho smesso di associarle per annate.

Negli anni in cui scrivevo queste Carte ho anche scritto e pubblicato vari libri e saggi, ammassando attorno a ciascuno altri cumuli di materiali preparatori autografi ora ricoverati e amabilmente ospitati a Pavia. Si affaccia il pensiero: non ci sarà sotto un tocco di grafomania? Ma è un’apparenza: anziché un grafomane (cioè uno che scrive più di quanto dovrebbe) sono purtroppo il contrario di un grafomane, uno che non riesce a scrivere quanto dovrebbe, per sventurata passione perfezionistica e congenita scontentezza esistenziale, o più semplicemente per un infausto eccesso di pretese.

[…] alcuni anni fa […] mi è riuscito di sgomberare una parte dei miei impegni e dei miei tavoli, e mi sono proposto di passare in rivista tutto il materiale e valutare la possibilità di un’edizione complessiva. Ho trascelto e recuperato solo una parte dei fogli disponibili, a occhio e croce meno della metà: ho trascritto a mano ciascun foglio o singola annotazione, modificando liberamente ciò che mi pareva opportuno e arrivando quindi a una stesura anni Novanta del materiale. […] questo è un documento fedele di ciò che mi è effettivamente passato per la testa e percolato nella penna nel corso degli anni e dei decenni. (Le Carte, vol. I, Nota, Rizzoli 1999, pp. 5-6)

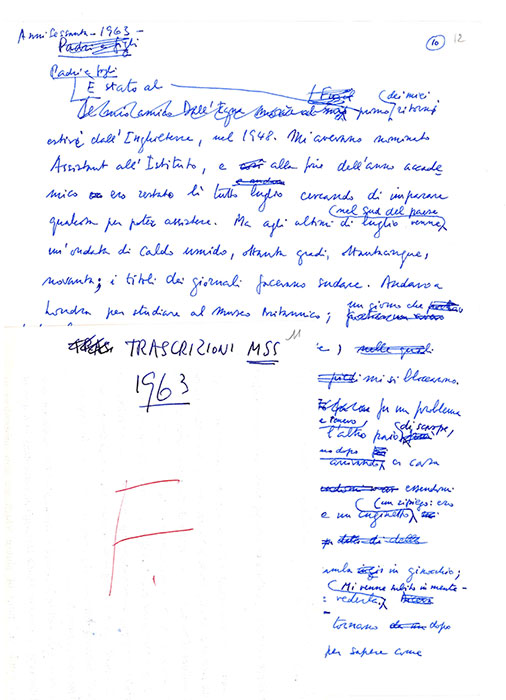

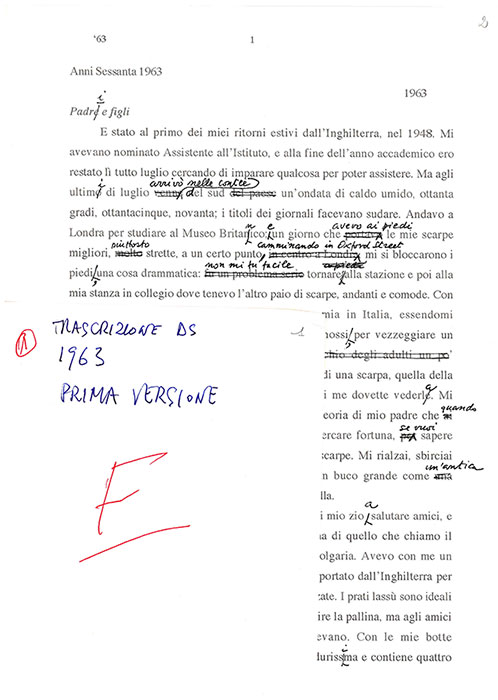

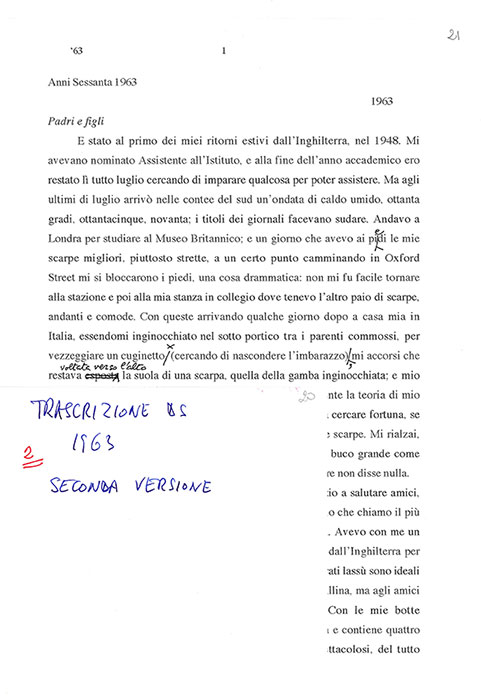

«Padri e figli»

Trascrizioni manoscritte e dattiloscritte di una lunga e articolata sequenza narrativa del primo volume delle Carte che contiene nuclei embrionali della ricerca meneghelliana sull’educazione.

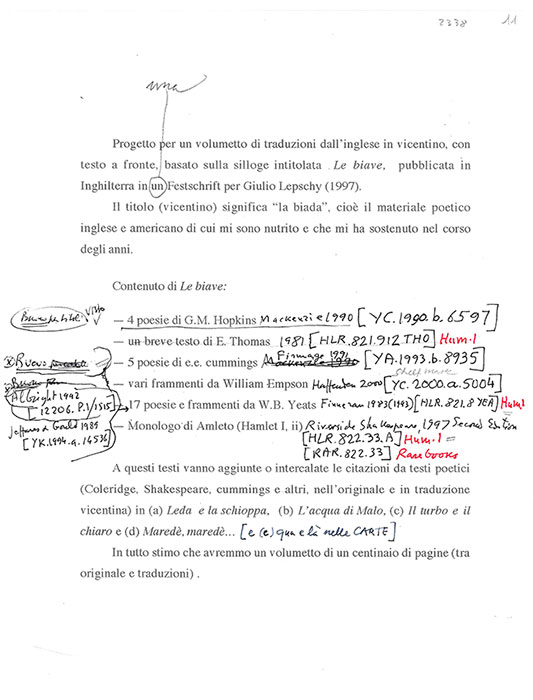

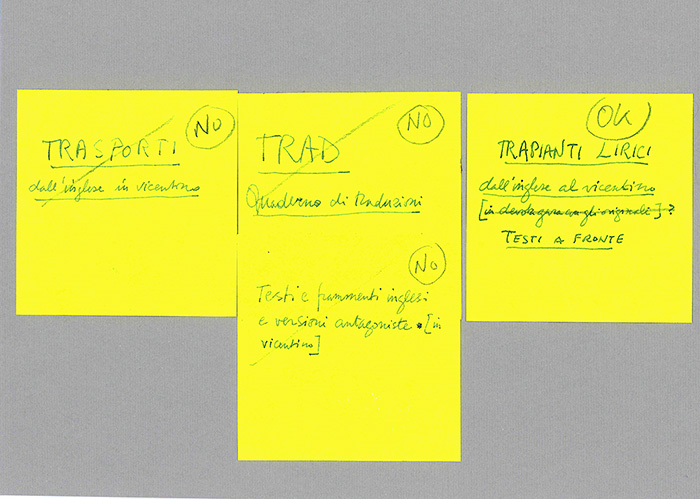

Trapianti. Dall’inglese al vicentino

Prove di titoli e «progetto per un volumetto di traduzioni dall’inglese in vicentino»

Sì, il viatico, le biade, il cibo che mi ha sostentato in questi infiniti decenni di vita trascorsi lontano dal mio ambiente naturale, dal mio ambiente iniziale. Il titolo è nato pensando a tutte le immagini legate al mangiare, quasi alla greppia accademica, e significa semplicemente le cose di cui mi sono nutrito. (Ritratti. Luigi Meneghello, di Carlo Mazzacurati e Marco Paolini, Dialoghi, introduzione di Gianfranco Bettin, Fandango, Roma 2006, p. 86)

Stesure manoscritte del “trapianto” vicentino di Duns Scotus’ Oxford di G.M. Hopkins

Se elenco gli scrittori, i poeti di cui mi sono nutrito (lasciando i prosatori, in ordine cronologico di approccio Cecchi, Leopardi ecc.) e cioè, sempre in ordine cronologico, Baudelaire, Montale, Petrarca, Racine, Yeats, Dante, Hopkins, Belli, Donne (ma anche Rimbaud, beninteso, e Shakespeare): che cosa trovo? Che mi sono nutrito di cose aeree senza rapporto importante con gli studi che sostentavano nel frattempo la mia mente (Le Carte, Volume II, Rizzoli 2000, p. 46)

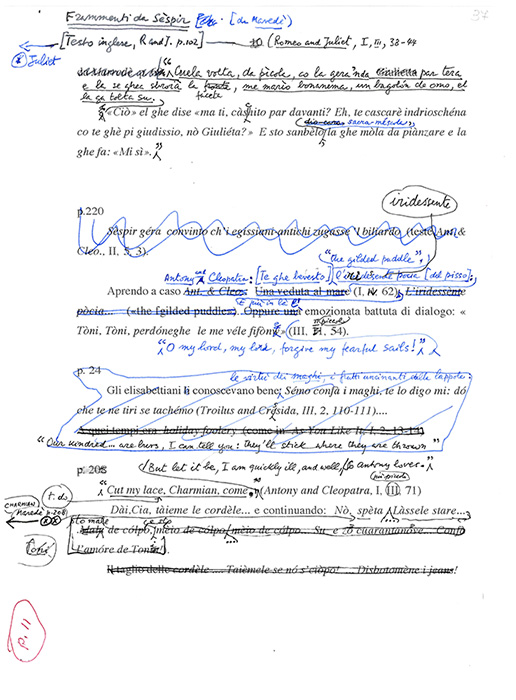

«Frammenti da Sespir»

Leggere Shakespeare in inglese per la prima volta da adulto è un’esperienza quasi sconvolgente. Quando ho letto il verso

the multitudinous seas incarnadine

mi sono detto: “Impossibile”! Era troppo perfetto, al punto di darci il colore diluito del sangue in una gran massa di acqua… Immensamente strambo e immensamente naturale: e così incredibilmente congeniale! Quanto mi parve ragionevole (qualche anno dopo) l’aforisma di un amico italiano che era qui come fellow dell’Università e che mi disse un giorno pensosamente: «Il tempo che non si passa a corteggiare le donne o a leggere Shakespeare è tempo sprecato!» (La materia di Reading, BUR 2022, p. 77)

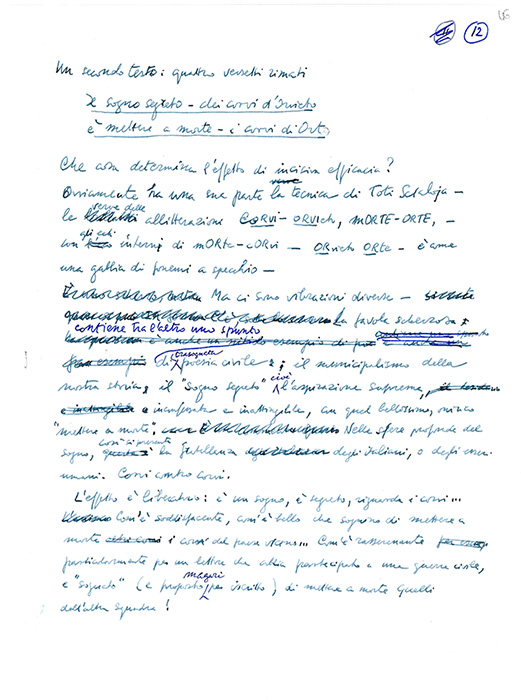

Quaggiù nella biosfera.

Tre saggi sul lievito poetico delle scritture

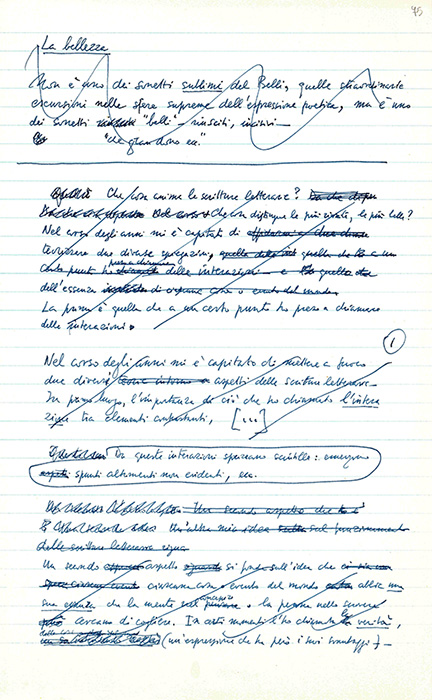

La bellezza

«Appunti e materiali preparatori» per la lezione tenuta all’Università di Torino, il 17 aprile 2002, in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Lettere.

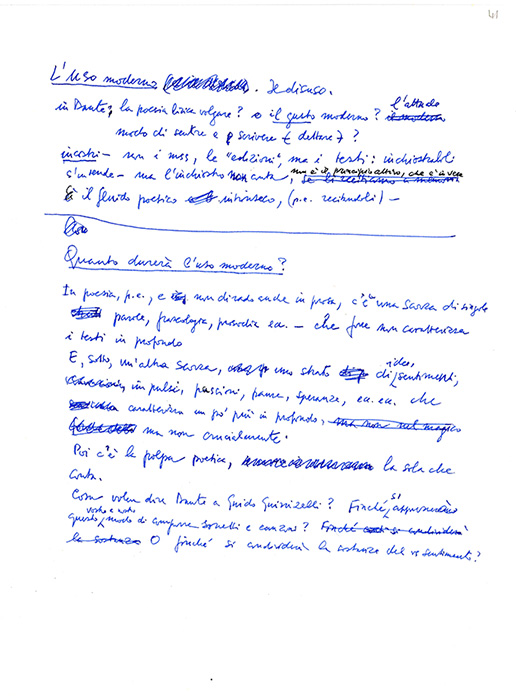

L’uso moderno

«Appunti e materiali preparatori» per la lezione pronunciata all’Università di Perugia, il 27 maggio 2003, in occasione della laurea honoris causa in «Peregrinarum Linguarum Doctrinarumque Scientia».

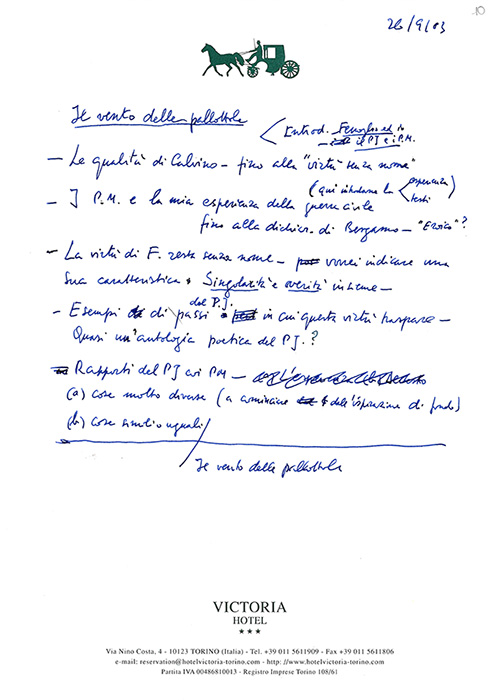

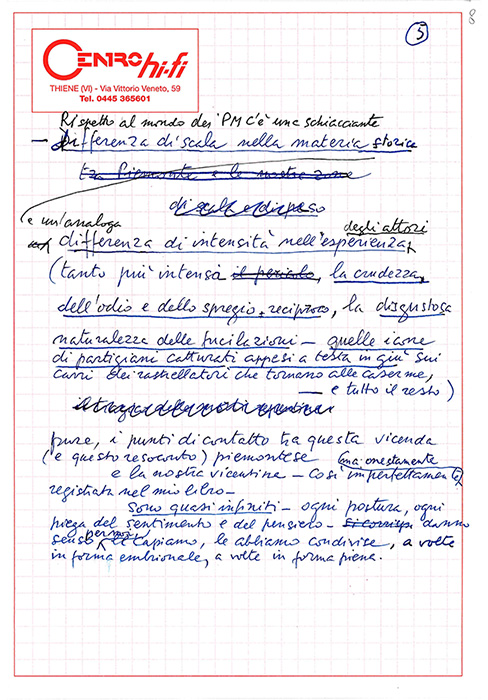

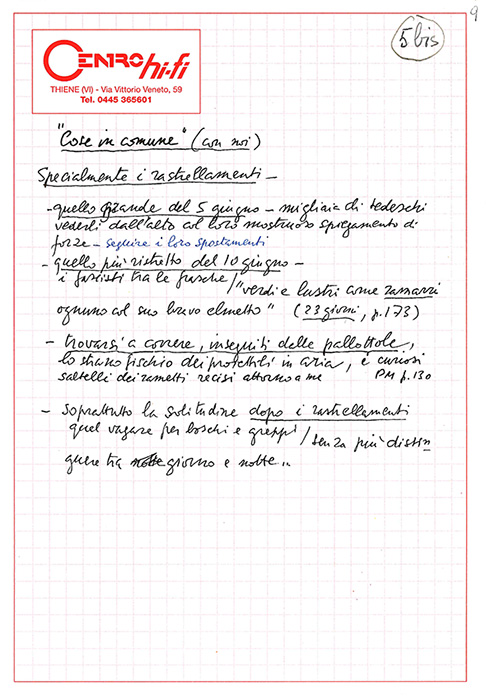

Il vento delle pallottole

Appunti per la comunicazione («un modesto debito di onore letterario») fatta al convegno su Beppe Fenoglio ad Alba, il 16 maggio 2003 e schema per la stesura del testo scritto.