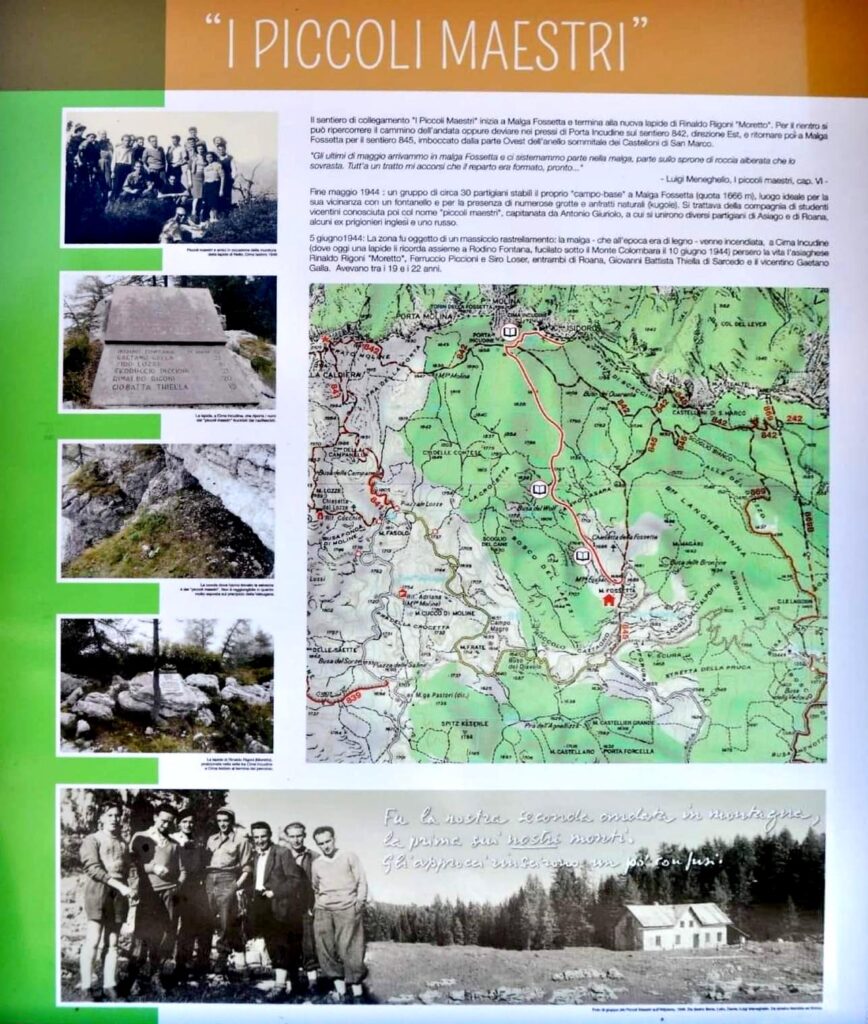

Meneghello nell’estate del 1940 conosce Antonio Giuriolo (Arzignano, 1912- Lizzano in Belvedere 1944), giovane professore di lettere antifascista, che non ha preso la tessera e non può insegnare nelle scuole pubbliche.Leggi tuttoIntono a lui si crea una cerchia di studenti vicentini (uno dei primi è Licisco Magagnato, poi Benedetto e Gaetano Galla, Enrico Melen, Mario Mirri, Renato Ghiotto, Gigi Ghirotti…) su cui Giuriolo esercita una decisiva influenza attraverso il suo esempio e i libri che presta, commenta, suggerisce di leggere. Nel gennaio 1943 Meneghello è chiamato alle armi e frequenta il corso allievi ufficiali a Merano con Lelio Spanevello; in estate viene mandato a Tarquinia da dove, dopo l’8 settembre, ritornerà a casa e con il gruppo di compagni cercherà di organizzare la resistenza armata nella provincia. Gli scarsi risultati indurranno la «piccola squadra di perfezionisti vicentini», discepoli di Giuriolo, ad andare in montagna, prima nel bellunese e poi sull’Altipiano di Asiago, in una formazione di “Giustizia e libertà”. Le vicende della lotta partigiana - i rastrellamenti, gli incontri con i partigiani comunisti, con i soldati inglesi e russi, la scoperta delle durissime condizioni di vita della popolazione locale, l’immersione nel paesaggio e l’impatto con la violenza e la morte – saranno raccontate a distanza di venti anni nel libro I piccoli maestri. Titolo che richiama naturalmente il tema della maestria, incarnato dal “maestro grande” Antonio Giuriolo, ma che si deve alla traduzione di un’espressione francese, petit-maîtres, utilizzata dal saggista inglese del ’700, H. Walpole, per indicare i beneducati banditi di strada inglesi.

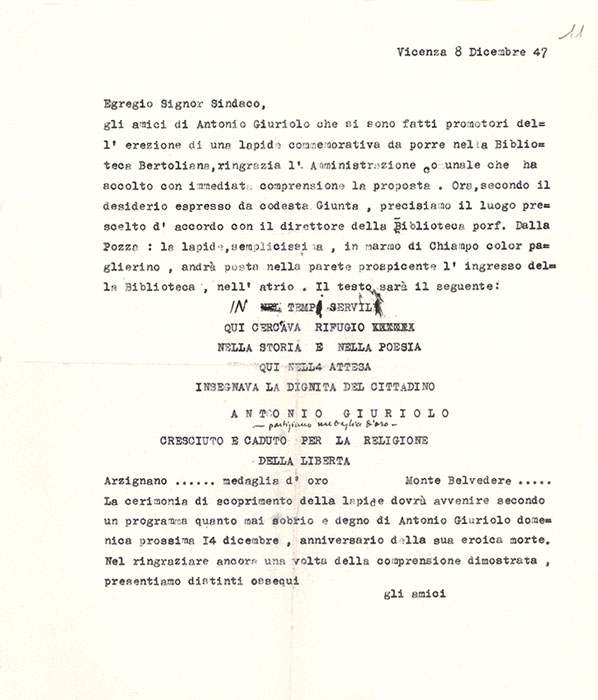

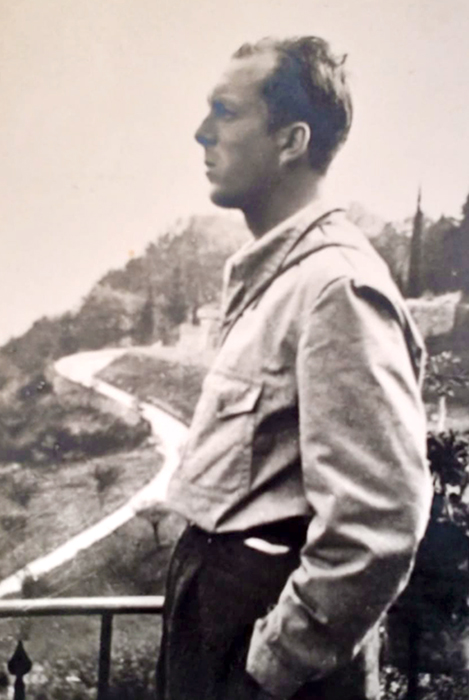

Antonio Giuriolo (Arzignano 1912 – Corona di Monte Belvedere 1944)

Non era però un’anima inquieta, anzi comunicava un senso di “suprema pacatezza” (come è stato detto), e di “calma sovrana”. Ogni aspetto del suo carattere che possiamo rievocare presenta nessi inaspettati. Aveva un senso schietto e cordiale dell’amicizia, stava volentieri con gli amici, gli piaceva ridere con loro. Tutti i suoi coetanei parlano di questo: qualcuno rammenta le allegre “risate” in sua compagnia come il tratto caratterizzante dei propri rapporti con lui. Negli anni in cui S. lo conobbe questo si notava assai meno: non era più un tratto caratterizzante, benché ne affiorassero ogni tanto i vestigi. Si distingueva invece assai bene, e assai più in profondo, un’ombra di segno opposto. Non veniva espressa in parole, ma si vedeva. L’uomo era trasparente, e il colore ultimo dei suoi pensieri era malinconico. Una malinconia remota, che non contrastava con la sua fede attiva ed energica, anzi le dava una qualità struggente.

Le risate con gli amici, la malinconia: sembrano coppie di contrari. Accade continuamente così quando si parla di lui: tutti abbiamo avvertito, per esempio, che il centro dell’uomo era la singolare fermezza e virilità del sentire, ma vicino a lei c’era una strana compagna, una delicatezza quasi femminea.

Non c’è ricordo o ritratto di lui in cui non si parli dei suoi occhi. Sono diventati un emblema. «Un amico dagli occhi veramente azzurri» aveva scritto Barolini in un’affettuosa poesia di prima della guerra: dove credo che “veramente” sia un modo alla Barolini per dire “diversi da quelli che normalmente si chiamano così”. Infatti non erano azzurri, ma celestini, molto chiari. Spiccavano come un tratto somatico insolito, in contrasto col fisico robusto e vigoroso, e con l’impianto possente del viso e della fronte. Riesce impossibile non associarli con ciò che vi era di più distintivo nel suo carattere, e non sentirsi, scrivendo, davanti al suo sguardo severo e innocente. (Fiori italiani, BUR 2022, pp. 250-251)

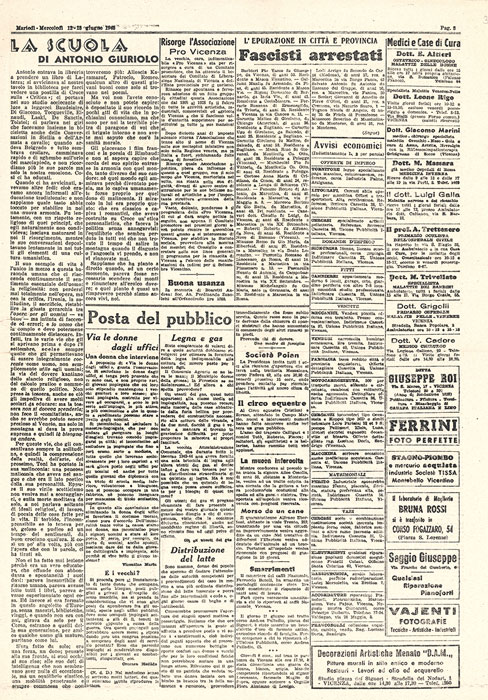

La scuola di Antonio Giuriolo

Antonio non separava ciò che studiava e pensava per conto proprio da ciò che insegnava a noi. Era proprio questa la forza del suo insegnamento: non c’era tono didascalico, non svolgeva un programma. Parlava delle cose a cui si stava interessando senza proporsi di dimostrare qualcosa, o di convincerci. Ci faceva assistere al suo rapporto vivo con esse, ciò che ammirava, ciò che detestava. Non mi pare che si curasse molto di accertarsi in qualche modo, come si farebbe a scuola, che capivamo e imparavamo; e neanche di farci arrivare da noi stessi, quasi a titolo di esercizio maieutico, con lo storto passo del discente, a questa o quella parte della verità. Non c’era tempo per questo. Era un’operazione maieutica incomparabilmente più sconvolgente. Ti trovavi davanti a un mondo di idee oggettivate, che parevano tuttavia strappate dal tuo interno. Le avevi davanti, toccava a te arrangiarti. (Fiori italiani, BUR 2022, pp. 242-243)

(il Franco dei Piccoli maestri),

«Il giornale di Vicenza»,

12-13 giugno 1945.

MEN-02-0001 f. 3

I piccoli maestri

E così fu adunata la scuola di Toni Giuriolo in Altipiano, la nostra bella scuola. Anche come studi eravamo ben distribuiti, uno lettere, due medicina, uno legge, due le industriali, uno matematica, uno filosofia. Eravamo in nove, contando anche Rodino che era da Vicenza, ma non so bene come stesse con gli studi; del resto entro qualche settimana una mattina, a pochi passi da me, glieli troncarono. L’ho detto che c’entra il nove; coi tre stranieri (il russo si chiamava Vassili) eravamo in dodici. Attorno ci si venivano aggregando squadre di asiaghesi e vicentini vari.

Archivio personale Bepi e Fina Meneghello

Mancava qualcuno dei nostri compagni di Vicenza; per una ragione o per l’altra non c’erano Bruno, Marietto, Gigi e qualche altro; ma in cambio due o tre erano nuove reclute. Non c’era il più bravo di tutti, Franco, perché aveva una gamba offesa, e stentava a camminare anche in città; era così bravo che ci sarebbe convenuto portarcelo su con la barella, e portarcelo dietro nelle nostre eventuali azioni, in modo che le potesse vedere e spiegarcene il senso, e magari anche dipingerle, perché dipingeva; paesaggi cittadini, con tubi rossastri, e ritratti in verde. […] Quei giorni sono avvolti in un’aria di confusione; da allora ne parliamo, ne parliamo, quelli che siamo ancora qua, ma una versione ufficiale non esiste, il nostro canone è perduto, la cronologia è a caleidoscopio. Ciascuno ha le sue ancore, i cavi s’intrecciano a sghimbescio. (I piccoli maestri, BUR 2023, pp. 137-138)

Vassili e Dante

Archivio personale Bepi e Fina Meneghello

Il russo si chiamava Vassili; non so bene come si fosse aggregato agli altri quando erano venuti da Belluno, l’avranno trovato Lelio o Antonio in qualche parte; era da Kiev; ispirava immediatamente fiducia. […] Era l’uomo più quieto del mondo, ma nel modo sveglio, vivo, che ho poi riconosciuto più volte negli slavi quieti. La parte pratica della nostra vita lassù non aveva misteri per lui, accamparsi, trovare legna, trovare acqua, pareva che tutto gli venisse facile. Si orientava infallibilmente, e fatta una strada, coi ghirigori nei boschi, e gli accidenti, anche un giorno intero di marcia alla cieca, lui se la ricordava per sempre, e dovendo tornarci andava sicuro, e ci conduceva come se girassimo intorno a Kiev. Si riconosceva, e non solo in questo, una cultura diversa dalla nostra, meglio armonizzata coi boschi. (I piccoli maestri, BUR 2023, pp. 173-174)

*

Un giorno da uno di questi carretti saltò giù un ragazzo di Vicenza, uno delle industriali che conoscevo solo di vista, Dante; e dopo avergli chiacchierato cinque minuti mi dissi con un gran sospiro di sollievo: “Ora il vice-comandante lo fa lui, com’è vero il Signore”. Il comandante era Antonio, si capisce, ma io non intendevo più neanche vice-comandare. In questo mi ingannavo, perché se è vero che da quel momento il nostro capo tecnico-militare fu Dante, specie quando Antonio non ci fu più, e che a lui dobbiamo quel tanto di energia e efficienza militare che a tratti riuscimmo a esprimere, è vero anche che né io né gli altri miei compagni la smettemmo mai del tutto di vice-comandarci a vicenda. (I piccoli maestri, BUR 2023, pp. 135-136)

Ferruccio Manea (il Tar)

Questo Tar, il principe dei monti alle nostre spalle, era l’uomo col berretto di pelo che avevo conosciuto nelle prime riunioni clandestine al mio paese. Adesso era un capobanda leggendario, e aveva cambiato copri-capo, portava un casco coloniale. Aveva ancora stima di me, e rispetto per noi. […] Il Tar era uno splendore; aveva le basette più lunghe e più folte del suo luogotenente; era armato poco o nulla, una pistola vecchiotta, infallibile, negligentemente appesa alla cintura. Portava i calzoni corti, i gambali, e questo elmetto coloniale.

Tutto splendeva in lui, il viso colorito, gli occhi di morbido velluto, i denti bianchi, i tratti preziosi del viso, i gesti eleganti. […]

Oltre che un grande guerriero, il Tar era un grande legislatore; la legge nei suoi territori regnava sovrana, se l’era fatta lui, e la veniva imponendo alle pianure confinanti. «Le armi lunghe devono stare sul monte» ci disse un giorno. Dante, che era un po’ puntiglioso di temperamento, gli domandò perché, e il Tar disse: «Ho fatto un decreto». La spiegazione ci parve stupenda.

(I piccoli maestri, BUR 2023, pp. 268-270)

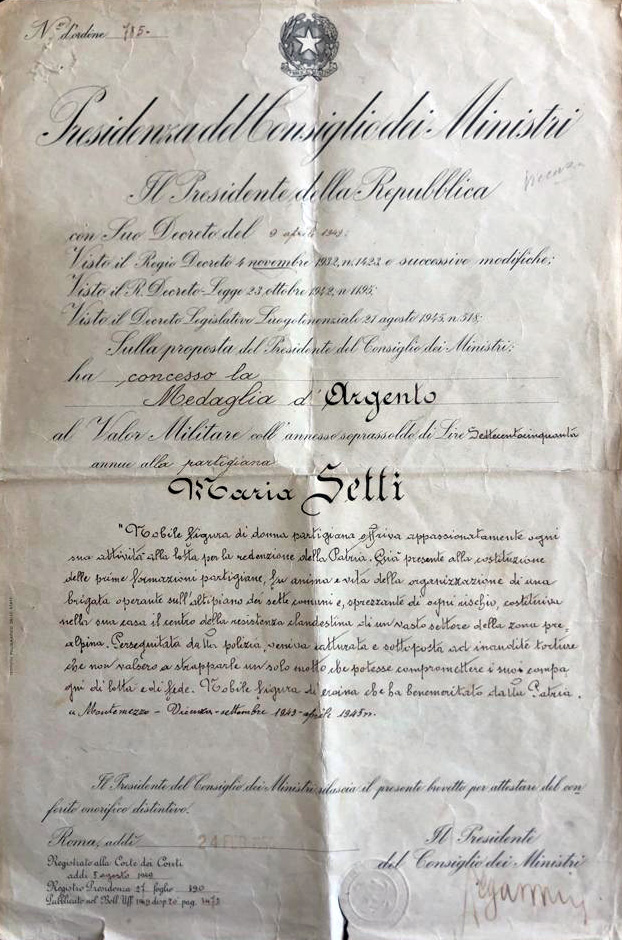

Maria Setti (Marta)

La Marta aveva una casa di campagna, su un rialto in mezzo a due piccole valli di collina; aveva un mucchio di bei libri, e teneva una specie di corte, o rifugio, dove accorreva ogni maniera di gente.[…]. La Marta si dette molto da fare per noi […]. Andava e veniva continuamente, anche perché aveva una professione, forse due, e doveva andare in città ogni giorno feriale, a farle. Era davvero una donna singolare: era stata dappertutto, conosceva tutti. Il Tirolo, Edimburgo, Milano, Tripoli; dappertutto era casa sua. Si sa che fatti i conti, il Croce deve aver avuto circa mezz’ora, nella sua lunga vita operosa, per studiare Platone; così lei avrà avuto circa mezz’ora per la Dordogna e cinque minuti per Pantelleria: ma aveva fitti rapporti con entrambe. Era infermiera, professoressa, agricoltora, interprete; e si era sempre adoperata per la gente, famiglie, individui, categorie.

Aveva un modo avventuroso, romanzesco di assistere la gente: compariva all’improvviso, spesso travestita (ma pareva sempre un po’ travestita), le piaceva irrompere in mezzo a una vita, a un ambiente familiare, e travolgerli. […] Io credo che prendesse anche delle gran cotte per le persone che giudicava ammirevoli; cotte in senso tra fraterno e materno, cotte di ammirazione. Queste moltiplicavano la sua energia, già spettacolare, ne facevano una misteriosa eruzione della natura. L’otto settembre deve averle colpito la fantasia: adottò subito, come sua figlia e sorella, la resistenza vicentina in blocco […]. Ci credeva tutti bravi, uno più bravo dell’altro, degni di qualunque eccesso. La cosa più singolare in lei era che non spadroneggiava mai (tranne le piccole cose, il risotto freddo alla mattina presto, per imitare il porridge degli scozzesi, e altri simili tocchi di mondanità eccentrica), anzi sottolineava l’umiltà quasi ancillare delle sue funzioni. Esse invece non erano affatto ancillari: non era, la sua, la figura convenzionale della crocerossina, abnegata, spargitrice di balsamo; i suoi servigi erano creazione, invenzione. Era un’inventrice: inventava con la naturalezza con cui altri ride e piange; presso di lei si era in un mondo di fantasia, imprevedibile. […] In certi momenti non pareva nemmeno una donna, ma una specie di incantatrice, in gara con se stessa e impegnata a superarsi, forse per l’esaltazione di vedersi in mezzo alla gioventù (era un po’ più anziana di noi) e di sentirsi necessaria. Metà di lei era Florence Nightingale, l’altra metà Mata Hari; aveva il gusto della mistificazione, del trucco non strettamente indispensabile, del travestimento come fatto stilistico. (I piccoli maestri, BUR 2023, pp. 74-77)

Licisco Magagnato (Franco)

Politicamente non avevamo superiori diretti, salvo sempre l’enorme autorità morale di Franco che di tutti i collegatori era il più scatenato. Franco non era in grado di camminare molto, ma andava divinamente in bicicletta; la bicicletta era parte integrante della sua personalità, e perciò in questa fase ciclistica della Resistenza, in questo regno della bicicletta, Franco grandeggiava. Aveva sempre avuto la passione di ispirare e promuovere: le sue idee, le sue scoperte, le sue pregiate manie, non voleva mai tenersele, ma distribuirle liberamente agli altri; anche in tempo di pace, era sempre in giro a spargere miele da tutte le parti. Piantava qua un concetto, là un rimprovero, là una bibliografia. Figurarsi ora. […]

Se si fosse potuto indurre Franco a capeggiare un po’, ci saremmo sentiti più tranquilli: ma Franco voleva solo ispirare, mai capeggiare. Ispirava con energia, persuadendo in certi casi, e in altri gridando: «Ma fatti uomo!» magari a eminenti cospiratori due volte più vecchi di lui, e anche in presenza delle mogli. Ma capeggiare, niente. (I piccoli maestri, BUR 2023, pp. 312-313)

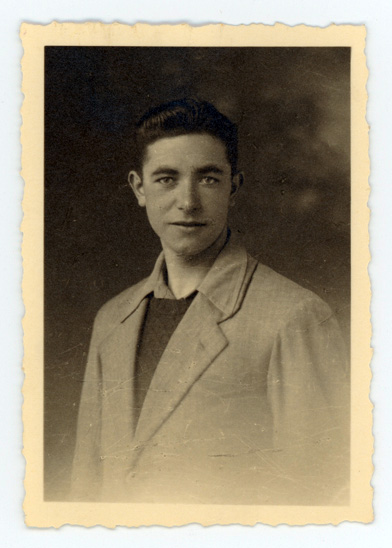

Rinaldo Rigoni (il Moretto)

Io diventai amico soprattutto col Moretto, che aveva la mia età, e veniva da una delle contrade che ci sono a nord di Asiago, proprio sull’ultimo margine della conca verde. Avrà fatto sì e no le elementari, ma era evidente che se avesse studiato sarebbe stato bravo come i più bravi di noi. In questi casi l’intelligenza fa sempre più impressione, quando è nativa e non vincolata; c’è dentro qualcosa che attira e commuove. Io mi affezionai molto a lui, e lui a me, credo. Mi piaceva parlargli, mi trovavo a spiegargli, mettiamo, come si sono fatte le montagne, press’a poco s’intende, e lui mi spiegava come si comportano certe piante o certe bestie dopo le piogge; e sempre con una certa gioia, perché ci piaceva stare insieme.

Con questi ragazzi, io avevo un grandissimo pudore di parlare di qualsiasi cosa con l’autorità di uno studente bravo, ma col Moretto non provavo nessun imbarazzo. È strano, di lui non ricordo quasi niente di preciso, solo che era scuro di pelle e di capelli, ben fatto, vivace. Quando fu trovato era giù su uno spuntone e aveva l’arma vicino; all’ultimo momento, per non farsi prendere, era saltato dalle rocce. (I piccoli maestri, BUR 2023, pp. 172-173)

Gaetano (Nello) Galla

Andai su al cippo in ispezione; al mio ritorno Nello stava sulla porta. Aveva la faccia tutta nera, i riccioletti biondi parevano oro spruzzato di caligine, e le labbra più vive, come se avesse il rossetto. Gli occhi azzurri sembravano molto chiari, indifesi. Era vestito da inglese, io mezzo e mezzo; questi panni inglesi ce li avrà dati il Castagna, non mi ricordo più. Parlammo a lungo quel giorno, seduti davanti al fuoco, nel fumo acre e profumato. Nello mi disse cosa pensava di fare dopo la guerra; erano progetti seri e modesti, e io mi sentivo vagamente commosso. Faceva il secondo anno all’università.

Non si può neanche dire che fine abbia fatto Nello di preciso: di quelli che erano con lui in quel momento, non ne è restato vivo neanche uno; fu qualche settimana più tardi, sull’orlo nord dell’Altipiano, non molto lontano dal punto dove eravamo, e press’a poco nella stessa posizione sotto l’orlo, in vista della Valsugana; è lì che poi fu trovato; e io ho una mezza idea che a guardarlo bene quel giorno, questa cosa si sarebbe potuta distinguere. (I piccoli maestri, BUR 2023, p. 125)

Ritorno in Altipiano

Asiago, l’Altipiano, è un luogo che esercita un’attrazione speciale su di me e sui miei amici. Tornarci è stato a lungo, in parte è ancora, quasi una mania per noi: specialmente in certi periodi dell’anno che corrispondono a eventi accaduti lassù, si va «in Altipiano» quasi per una legge di natura, sembriamo uccelli migratori, spontaneamente ci orientiamo verso quelle rocce e quei boschi.

(Quanto sale? in Jura, BUR 2021, p. 167)

Pellegrinaggio civile

Ma come è nato il Pellegrinaggio civile? Quel fatidico 2012 si intreccia con l’anno del centenario della nascita di Antonio Giuriolo. Un anno segnato da due appuntamenti che precedono – e in un certo senso preparano – l’esperimento del pellegrinaggio. In entrambi i casi si trattò di due eventi per nulla scontati: un incontro organizzato dall’allora amministrazione comunale e dalla Biblioteca Bertoliana per 1’11 febbraio (Giuriolo era nato il 12 febbraio) nel corso del quale presentai un ritratto del «capitano Toni» e soprattutto un altro evento al cui ricordo sono molto legato: la Cerimonia di pubblico riconoscimento in onore dei Piccoli maestri allora ancora viventi (Dante Caneva, Renzo Ghiotto e Mario Mirri), voluta sempre dal Comune di Vicenza e dall’Istrevi, che si tenne il 1° giugno, data volutamente scelta dagli organizzatori a ridosso della Festa della Repubblica. Si trattò del primo, unico e tardivo riconoscimento ufficiale tributato ai “piccoli maestri” dalla città di Vicenza. […] Cosa ci affascina di questa vicenda e cosa la rende così originale?

Archivio Istrevi

Archivio Istrevi

Archivio Istrevi

Archivio Istrevi

Vi sono tante pagine della resistenza italiana più importanti: in fondo essa non ci parla di grandi azioni militari, di mirabolanti imprese. È una storia semplice che con grande naturalezza, senza cedere ad alcuna retorica, ci racconta la scelta di un gruppo di giovani italiani che nel 1943 decisero di compiere un atto di ribellione e di andare in montagna a combattere per la libertà. La loro libertà e quella degli altri.

Il fascino che a distanza di tanti anni, ancora oggi esercita su tutti noi è legato al fatto che essa ci parla di un progetto (politico, civile, culturale) e ci parla di grandi valori (eguaglianza, giustizia, lotta ai tiranni grandi e piccoli, educazione e formazione), ci racconta il sogno di una generazione: quello di ricostruire un paese migliore, una nuova Italia. (Renato Camurri, L’eredità dei piccoli maestri, in Sui sentieri dei piccoli maestri, Ronzani 2022, pp. 19-21)