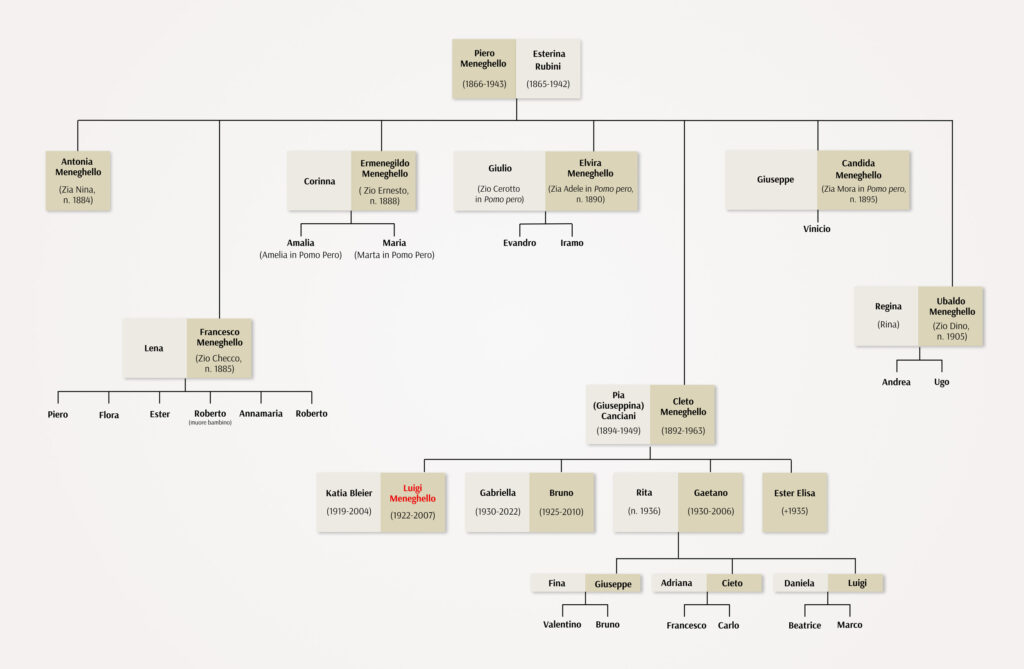

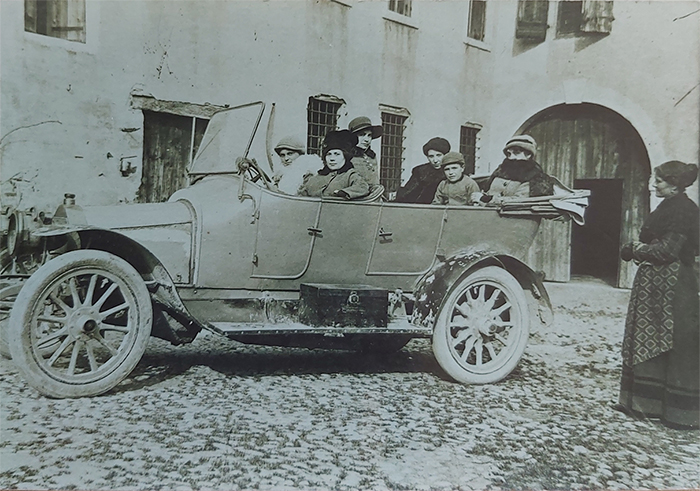

Luigi Meneghello nasce a Malo il 16 febbraio 1922 da Cleto (1892-1963) e da Pia (Giuseppina) Canciani (1894-1949) di Udine. Cleto è il quinto di sette fratelli; il nonno Piero (1866-1943) «era Leggi tuttogarzone da un fornaro, la nonna [Esterina Rubini, 1865-1942] era figlia del padrone. Quando si sposarono non so se il nonno avesse appena compiuto o stesse per compiere i diciassette anni, ad ogni modo non ne avevano trentacinque in due» (Libera nos a malo, BUR 2022, p. 206). Piero è mediatore di terreni e di bestiame (ma, secondo i nipoti, per vocazione contrabbandiere) e dopo la guerra commercia anche in bozzoli da seta. I fratelli Meneghello, subito dopo la guerra, danno vita alla “Ditta” (un’officina meccanica che gestiva una linea di autotrasporti e noleggi di autovetture): avevano «una piccola banca nella persona del nonno, e l’enorme capitale della gioventù, della voglia di lavorare, dell’ingegno artigiano» (Libera nos a malo, BUR 2022, p. 218).

Mio nonno è nato proprio nell’anno che il Veneto diventò Italia, dunque non ci sono altri italiani che lui e mio padre tra me e il tempo antico quando qui non ce n’erano ancora. Ci si sta comodi in tre in un secolo; una sessantina di persone da rintracciare tra me e i romani, qualche centinaio fino alle caverne, alcune migliaia tra me e i pitecantropi. È curioso che a metterli tutti insieme si farebbe all’incirca un paese come il mio e si potrebbe venirci a conoscere tutti; è molto probabile che dell’intera serie sarebbero alfabeti solo gli ultimi tre, nonno, papà e in un certo senso io; tutti invece, per la natura stessa della linea divisoria, saprebbero parlare. Non so se sarebbe probabile, ma vorrei sperare che le lingue facessero una catena, almeno in fatto di comprensibilità: in fondo dev’essere ben raro che il figlio non s’intenda affatto col padre, a parole. Si potrebbe dunque dirci qualunque cosa e aspettare che ciascuno la racconti all’altro, e alla fine veder ridere in fondo alla fila lo scimmiotto Meneghello, o noi minacciarlo col pugno. (Pomo pero, BUR 2021, p. 46)

Piero Meneghello [1866-1943] – Esterina Rubini [1865-1942]

La vita del nonno cominciò 1866 anni dopo l’Incarnazione, e in un paese di antiche tradizioni cristiane e cattoliche: però si può dire con verità che sulle sue azioni e sui suoi costumi, gli insegnamenti del Cristo e della Santa Chiesa Romana ebbero la stessa influenza di quelli di Ermete Trismegisto.

Il nonno faceva sempre bella figura quando era inseguito dalle guardie. C’erano due soli contrabbandieri nella zona che portavano fino a due quintali alla volta; uno abitava in contrà Barbè, l’altro era il nonno […]

Quando lo conobbi io era già del tutto respectable; aveva fatto un po’ di soldi coi bozzoli e s’era comprato una campagnetta a Isola. Viaggiava col calessino, portava un cappello con la tesa larga, aveva enormi fazzoletti rossi e mangiava pane di segala per via del diabete.

La nonna era una donnetta minuta e delicata; verso la fine ebbe giorni convulsi, quasi un litigio. Si drizzava a sedere, additava la Morte in piedi nell’altro angolo, gridava che la mandassimo via. La nonna era molto devota, e la sua resistenza, l’energia delle fragili braccia nel difendersi, mi sorpresero. (Libera nos a malo, BUR 2022, pp. 207, 199-200, 202)

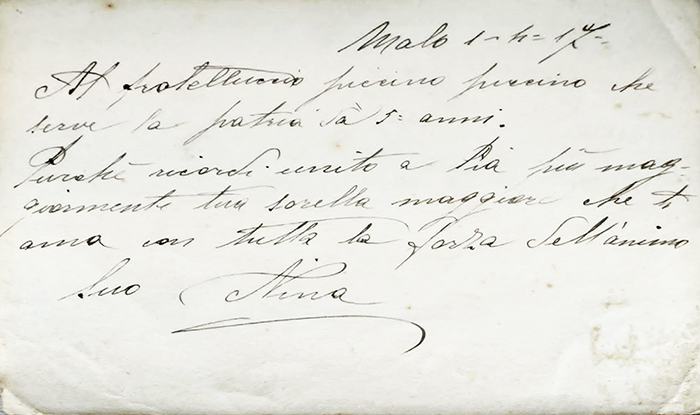

Zia Nina [Antonia Meneghello, n. 1884]

Gettata in un mondo di maschi sbrigativi e poco complimentosi, si rifugiava in un suo ideale di finezza, esemplandosi sulle signorine devote delle migliori famiglie.

Era il mondo delle Filotee, delle calze di seta nera, della cioccolata dopo la comunione. Era restata zitella, la zia, ma aveva una certa grazia e civetteria femminile (crudamente calpestata dai fratelli) e da giovane era la più bella delle sorelle. […]

C’era nella zia un nocciolo d’indipendenza personale, parte del suo ideale di signorina per bene: aveva il suo piccolo lavoro “in Ditta”, il suo stipendietto; faceva modeste villeggiature, e qualche pellegrinaggio.

Le venivano le caldanelle quando noi si faceva chiasso, quando gli zii la rimproveravano, e soprattutto quando i conti della “Ditta” non tornavano, cioè ogni volta che li faceva. Che cos’erano le caldanelle? Un dibattersi comico ma non finto, un fluttuare delle immagini del mondo, ma infrarosso e microscopico, un calore interno che non fa salire i termometri, un’insopportazione incipiente ma potenzialmente assoluta. Un po’ così era anche la religione della zia Nina: distinta, ma con un accenno di caldanelle. (Libera nos a malo, BUR 2022, pp. 207-208)

Zio Checco [Francesco Meneghello, n. 1885]

Zio Checco non è soltanto un uomo ingegnoso, è un inventore, un artefice. Il fondo del suo lavoro è fantasia, stramberia; quello che fa lascia sempre un po’ perplessi, si sente che è avventura: sono sicuro che il carattere di Dedalo era così. I suoi ingegni sono specialmente meccanici e fabbrili. Trasformare è il suo regno: un’automobile in un trattore, un tornio in un compressore, una motocicletta in una sega; in questo campo lo zio è imbattibile. Quand’era più giovane e socio attivo della “Ditta”, il problema principale era di tenerlo lontano dalle automobili nuove. Il suo occhio coglieva subito le possibilità di migliorare qualunque nuovo acquisto.

«Non c’è male la nuova Lancia, però ci vorrebbe una piccola modifica alle sospensioni anteriori. Li vedi questi longheroni? Pensavo che se li seghiamo qui, e ci saldiamo quelli della Nove…»

Le modifiche se le faceva lui stesso, tirando mazzate e bestemmie nella forgia. Il risultato era importante, ma più importante il processo: penso che nei momenti di irresponsabilità che abbiamo tutti, sognasse una macchina interamente fatta di modifiche, un incrocio geniale e inutile tra l’argano, il tassì e la fresatrice, coi fanali a carburo. (Libera nos a malo, BUR 2022, pp. 112-113)

Zio Ernesto [Ermenegildo Meneghello, n. 1888]

Gli orari, le fermate, i prezzi dei biglietti, il percorso stesso erano concepiti dagli zii come faccende sostanzialmente personali, da definirsi di volta in volta a seconda delle circostanze e dell’umore.

Si sentiva in loro un prodotto dei tempi in cui le automobili erano rare, e il guidatore-proprietario appariva alla clientela contadina come un privilegiato e insieme una specie di stregone. Questa parte piaceva soprattutto allo zio Ernesto che la fece sempre con molto brio e un infallibile istinto per la showmanship. […] Ernesto aveva i baffoni a manubrio, e i capelli rossastri e ricciuti; si vedeva in faccia che era uno di noi, ma era venuto grassottello e rotondo. […] in casa era ordinato, domestico, quieto; fuori allegro, scanzonato e brioso. (Libera nos a malo, BUR 2022, p. 219)

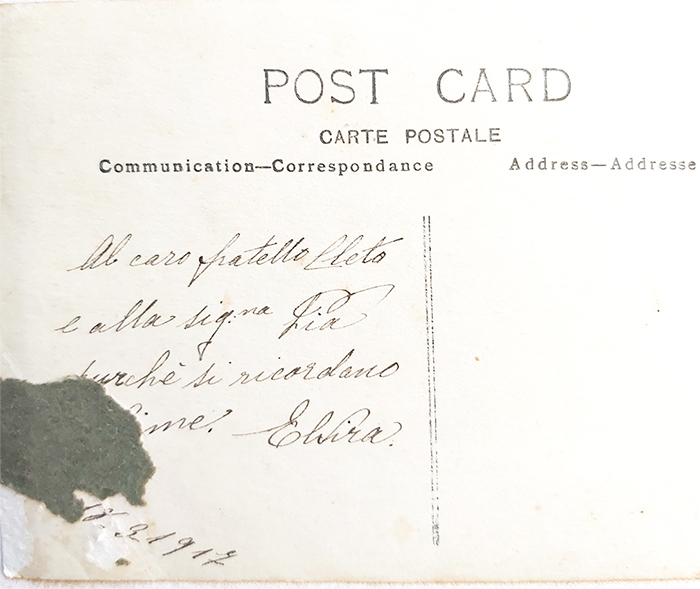

Zia Adele [Elvira Meneghello, n. 1890]

Rivedo in paese la zia che è cascata di recente e si è rotta le gambe; ma già ricomincia a girare, col bastone, ballando parecchio. È vispa la zia, si rompe le ossa e risorge, parlando e parlando; non le piace indugiare come me sulle cose del passato, le nomina in breve, e ritorna al presente. […] Forse è l’ultima volta che la vedo, è vivissima, il fondo non si sente, e c’è poco da fare, hanno una certa dignità queste zie saccagnate… (Pomo pero, BUR 2021, pp. 127-128)

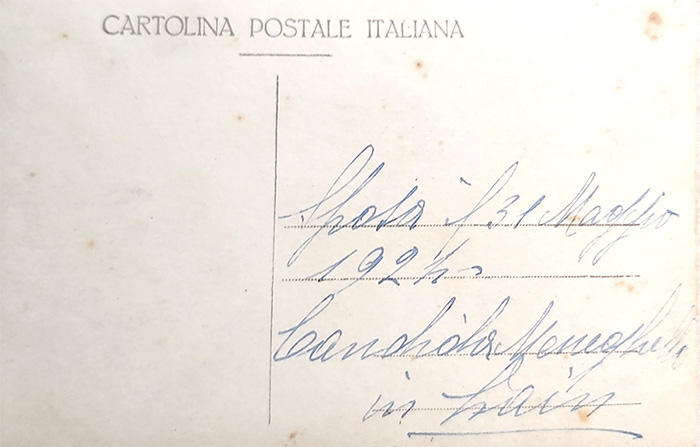

Zia Mora [Candida Meneghello, n. 1895]

Dappertutto si zoppica, la Mora in vacanza ha il ginocchio che esce dal cardine, ogni volta che casca si spacca qualcosa, cammina a fatica ma va in bicicletta, si slancia in discesa, di recente ha travolto una suora; è sempre chiassosa, d’inverno si lascia rinchiudere alla casa di riposo che vuol dire al ricovero, ma solo per tre o quattro mesi, se ci resti di più è finita; d’estate va al mare, assicura che ha smesso di portare il due pezzi nuragico (i crocchi da Malo arrossivano in massa); dappertutto la gente la sfugge, è la solita storia del fool, troppo spirito, troppo prossimo all’osso…

Qui abbiamo imparato in antico la grammatica delle favole; era questa la creatura vigorosa che ce la esponeva in un fascio di luce azzurrina, su una tovaglia appesa al muro […] Costei sapeva sempre lo state of play perché afferrava la grammatica delle cose: e quando spiegava nel suo modo sobrio e severo le faccende del paese, e del cielo, negli avventurati uditori fluiva come un balsamo la speranza che la specie sia ancora capace di foggiarsi gli arnesi per mettere ordine intellettuale nei propri pasticci. (Pomo pero, BUR 2021, pp. 128-129)

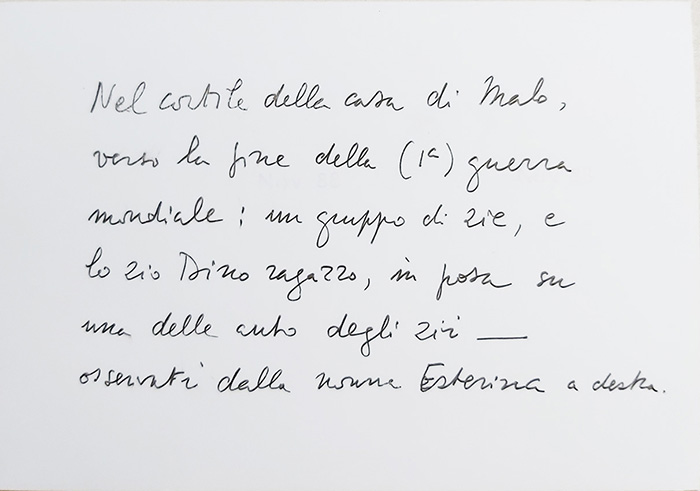

Zio Dino (Ubaldo Meneghello, n. 1905) e zie sull’auto osservate da nonna Esterina (con didascalia sul retro)

Tornò da soldato con una nuova visione del mondo […] Nella nuova visione del mondo c’era tra l’altro una volontà commovente di leggere libri, e questi furono a suo tempo importanti tra i libri non di scuola che lessi anch’io. Molti erano libri sulla “vita”, l’Uomo questo sconosciuto, un’Enciclopedia sessuale, romanzi dai titoli come La vita è nostra e Un’avventura a Budapest. Fra romanzi ungheresi e americani primeggiavano quelli di Jack London (pr. Londòn), i cui eroi identificai senza residui con la figura di mio zio Dino. […]

Con Dino si sentì passare per il parentado una ventata di modernità: era dinamico, curioso, avido di sapere. Si sentiva che era di un’altra generazione rispetto a mio padre e agli zii, un uomo nuovo. Si era creato attorno un’aura di romance che non pareva paesana, ma urbana. Fumava Tre Stelle, canticchiava (è un po’ stonato anche lui) Mimì è una civèta con molto sentimento, e spiegando a noi il contenuto emotivo della situazione. […]

Dino aveva un fiuto speciale per il modo del vivere, il suo senso: quello che emerge in una crisi, donne che si ribellano, personaggi che s’inducono a mutare o a chiarire i propri rapporti con la famiglia o la società. Scriveva alle morose raramente ma a lungo, e con l’aiuto del dizionario: «Solo una volta ogni sei mesi» mi ammoniva; «esaurientemente». Scriveva in modo slanciato e volitivo, una grafia che somigliava tutta a una molto nota a quei tempi. Ammirava sommamente nelle donne la finezza della cultura (erano spesso diplomate, laureate, e insomma donne più colte di lui) e la forza del carattere. (Libera nos a malo, BUR 2022, pp. 235-237)

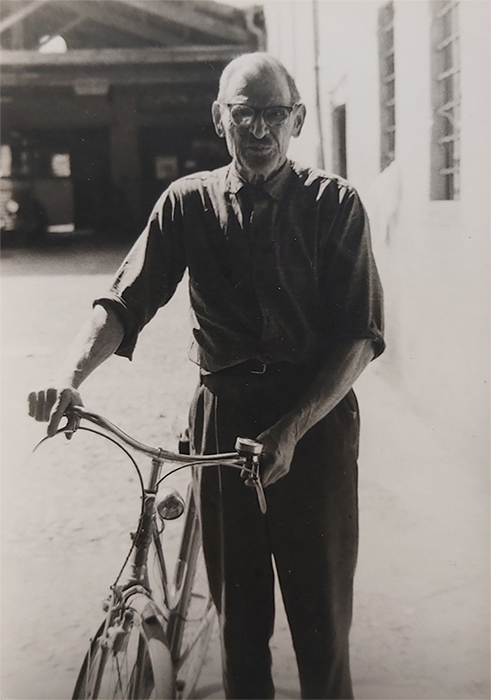

Cleto Meneghello (1892-1963)

Aveva imparato a tornire da ragazzo a Marano, ma naturalmente aveva lavorato anche prima: aveva fatto tre classi elementari; è incredibile però quanto bene scrive le sue lettere a noi figli, virgolando le espressioni in dialetto, e rendendo le sfumature di un sense of humour che gli invidio. Si vede che spesso re-imparavano a scrivere da adulti. Sui vent’anni andò a Verona a fare il Capolavoro: lo chiamavano proprio così, il capolavoro, e suona inaspettato e giusto. Dice che restò impressionato soprattutto dalla bellezza e modernità dei tornii; non ne aveva mai visti di così splendidi, ma si orientò subito.

Il capolavoro che gli diedero da fare era una vite senza fine; preparò il pezzo, misurò, ci fece i segnetti che bisogna farci per tornire una vite senza fine, e a questo punto il capo che lo stava a guardare aveva già capito che era bravo e disse: «Basta così». (Libera nos a malo, BUR 2022, pp. 216-217)

*

Mio padre guidava meno volentieri. Gli piaceva di più lavorare al tornio, e la sua immagine è in tuta turchina coi rappezzi, dietro il banco del tornio, e per terra le strisce dei riccioli leggeri d’argento. Quando guidava, mio padre avrebbe preferito fare semplicemente il sofèr, o come imparammo a dire più tardi l’autista; qualche volta pensava di mettersi perfino un berretto con la visiera per non essere scambiato per quello che era, il padrone capo-gita.La parola autista l’avevo già sentita, ma non usata fino in prima ginnasio; in prima ginnasio (a Vicenza) il prete di religione mi disse: «Sei da Malo tu Meneghello?». Io dissi di sì e lui disse: «Io conosco i tuoi: non è autista tuo padre?». Io dissi di sì e arrossii. “Autista” mi pareva improvvisamente come un servitore; a Malo non era mai sorta la questione di cos’era mio padre, se mai avrei detto: “Ha officina, è uno di quelli delle corriere, lavora in officina, guida le macchine”. Fu forse la prima volta che vidi il paese e noi tutti, dal di fuori, e fu un’impressione un po’ sconcertante, non per colpa del paese però. (Libera nos a malo, BUR 2022, p. 221)

*

Il papà era in aviazione, ma faceva il sofèr. Era al Comando a Udine, proprio davanti alla casa della mamma, e portava spesso ufficiali a ispezionare le linee, da dove una volta riportò solo il berretto con le lasagne: rialzandosi dopo l’esplosione non aveva trovato altro.

Portava anche personaggi importanti che nomina spesso mescolati con Ortiga, Quondamcarlo e Fiorina, che erano gli altri addetti al Comando.

«Ma tu, allora, hai parlato con questo D’Annunzio?»

«Eh perdinci, altroché.»

«E che cosa ti diceva?»

«Aspettami qui.» (Libera nos a malo, BUR 2022, p. 226)

Pia (Giuseppina) Canciani (1894-1949)

Si stringe nel cappottino elegante (era inverno) guarda con espressione grave ed energica, e si vede che già sa come andranno le cose. Capisce che dovrà fare da sé, l’ambiente non è ostile ma nemmeno molto facile, lei non crede che potrà mai sentire questo come il suo paese, ma è risoluta a fare come se fosse così, vivrà qui con loro, come una di loro… (Pomo pero, BUR 2021, p. 103)

*

Le rare volte che si andava con la mamma alle funzioni della sera, dicevo che la più bella delle litanie era quella che seguiva la Jànua-céli, perché subito dopo la serie era finita e così si usciva di chiesa: ma non era la verità. Quella litania seguace della Jànua mi piaceva invece per la bellezza alata delle sue sillabe che volavano alte nella voce incantevole della mamma.Mia madre cantava, e io aspettavo trepidando la Jànua: poi ecco l’immagine luminosa: Stella matutina! Poi s’andava fuori. (Libera nos a malo, BUR 2022, pp. 61-62)

*

La mamma qualche volta diceva «Se ’l Signor me tolesse!» come per dire che sarebbe stato un grande favore; ma era detto in modo del tutto matter-of-fact (e mi accorgo scrivendo che c’era un idiotismo foresto in quel “Signor” senza la e finale: forse per questo la frase mi sembra così sua). Alla sera nella stagione buona, avanzavano alla mamma alcune ore senza occupazioni pressanti, mentre il papà era all’osteria, e noi figli al caffè o al passeggio. Si metteva a sedere sul portone della casa, che era l’ultima del paese; si portava lì una seggiolina bassa e stava a prendere il fresco (che in quel punto non è freschissimo ma non è male). Che pensieri le passavano per la testa? Ah, questo è il bello. Quei pensieri la mamma non li disse mai a nessuno, sarebbe stato inconcepibile…(Pomo pero, BUR 2021, p. 101)

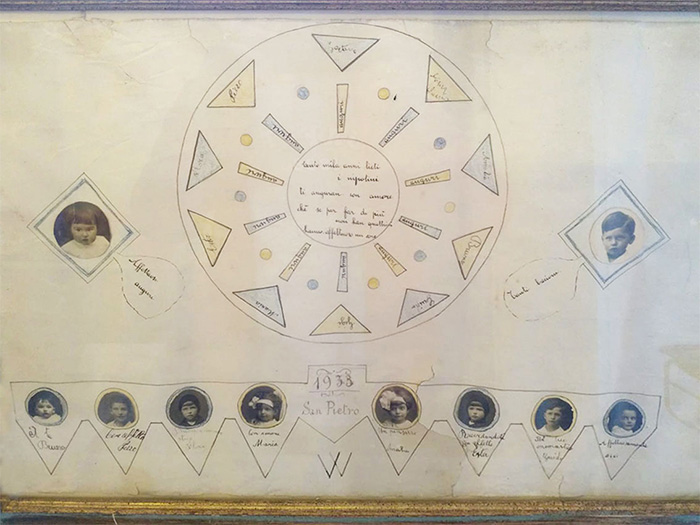

Cugini

Parenti: ho dato tanto spazio ai parenti nei miei libri (con l’intento poi che non morissero del tutto […]) Ma badate che oltre al raggio dei parenti più stretti, c’era una raggera di altre parentele, gli zii dei cugini, i cugini dei cugini: territori in cui non abitavi ma ci potevi entrare con qualche privilegio. (L’acqua di Malo, in Jura, BUR 2021, p. 246)