Nel 1980, dopo il pensionamento anticipato dall’Università di Reading, Meneghello e la moglie Katia vanno a vivere a Londra, in un appartamento in Ridgmount Street, nel quartiere di Bloomsbury, «a 270 passi» dalla British Library. Leggi tuttoIntervallano lunghi soggiorni a Thiene, nel vicentino, dove Meneghello si trasferirà definitivamente nel 2004, dopo la malattia e la morte di Katia. I primi anni Ottanta sono segnati da una valorizzazione della sua opera, a partire dall’uscita del fondamentale volume Su/Per Meneghello (Edizioni di Comunità, 1983), curato da Giulio Lepschy. Nel 1984 all’Accademia Olimpica tiene un discorso in onore di Borges, in visita a Vicenza. Si dedica più liberamente alla scrittura creativa e dal 1987 pubblica con continuità nuovi libri che vincono selezionati premi letterari (Jura Premio Sirmione, 1987; Bau-sète! Premio Bagutta, 1988; Premio Basilica Palladiana di Sandrigo, 1990; Maredè, maredè… Premio Nonino, 1992 e Brunacci – Monselice, 1993; Il dispatrio, Premio Mondello, 1994; La materia di Reading, Premio Vailate – Alberico Sala e Premio Angelini, 1997; Premio Masi – Civiltà veneta di S. Giorgio di Valpolicella, 1998; Premio Chiara alla carriera, 2000; Premio "Il Calepino" di Bergamo, 2003). Ai premi si aggiungono altri significativi riconoscimenti: lauree honoris causa conferitegli dalle Università di Reading (1998), Torino (2002), Perugia (2003), Palermo (2007); la cittadinanza onoraria di Thiene (1989) e Vicenza (2002); viene nominato Grand’Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana (2003) e nel 2007 l’Accademia dei Lincei gli assegnerà il Premio Feltrinelli. Ma verrà a mancare il 26 giugno 2007, pochi giorni prima di poterlo ritirare.

Le «ponpe»

C’era l’esortazione a rinunciare al mondo e alle sue ponpe: va bene per il mondo, ma ci chiedevamo, perché si deve rinunciare alle ponpe? (“fontane”, specie pubbliche).

(epigrafe all’Appendice Ponpe, in Che fate, quel giovane?, Moretti & Vitali, 1990, p. 51)

*

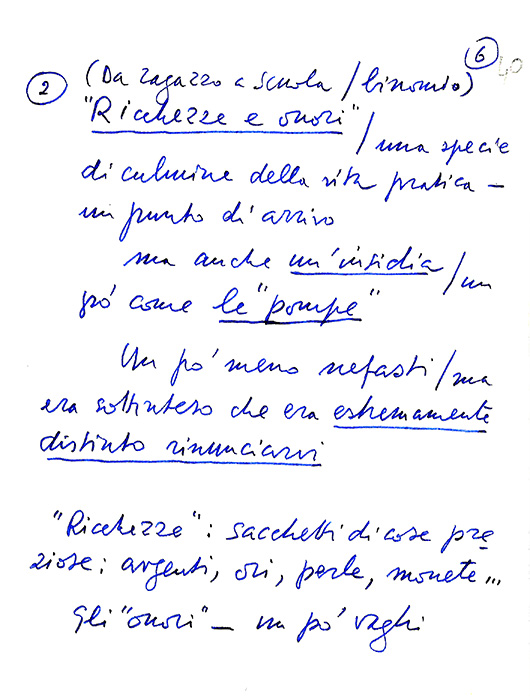

Da ragazzi a scuola sentivamo parlare di un mitico binomio che attendeva la gente fortunata, “Ricchezze e Onori”, una specie di culmine della vita pratica, un punto di arrivo: ma anche un’insidia, una possibile trappola mondana…

Certo, erano un po’ meno nefasti delle ponpe del mondo vere e proprie che ci si chiedeva di rinnegare formalmente, ma insomma era sottinteso che sarebbe stato estremamente distinto rinunciarvi.

Le Ricchezze si immaginavano facilmente, sacchetti di cose preziose, argenti, ori, un po’ di mirra anche, e poi perle, monete… Gli Onori anche come immagine restavano molto nel vago. Che cosa siano in realtà le Ricchezze, ormai non credo che verrò a saperlo per esperienza; ma invece qualche volta mi domando: vuoi vedere che sto cominciando a sperimentare gli Onori? (Ponpe. Gli Onori, in Che fate, quel giovane?, Moretti & Vitali 1990, p. 61)

Premio Catullo per Jura (Sirmione, 17 ottobre 1987)

È la prima volta che mi capita di venire a vedere di persona che cos’è un “premio” letterario. […] L’idea di un “premio” letterario mi è sempre parsa un po’ strana. Personalmente sarei portato se mai ad associare il mio lavoro letterario all’idea di un’attività che merita non un premio ma una punizione. Troverei più soddisfacente il sistema dei premi organizzati se fosse legato a un sistema di pene. Alcuni libri saranno forse da premiare, altri andrebbero certamente puniti: multe, piccole pene corporali, diffide, squalifiche per un periodo di qualche anno, nei casi più gravi anche a vita. Penso che così ci sarebbe più gusto, però devo riconoscere che, con la cordialità delle vostre reazioni, un certo gusto c’è anche qui, nel sistema vigente. (Sottoscala. Sirmione, per il libro chiamato Jura, in La materia di Reading, BUR 2022, p. 324)

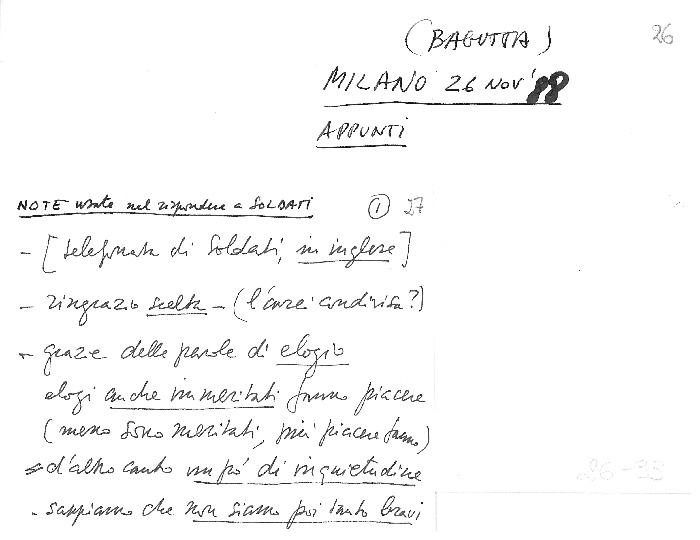

Premio Bagutta per Bau-sète! (Milano, 26 novembre 1988)

Ecco, infine, la mia confessione. Luigi Meneghello: lessi le prime pagine di alcuni suoi libri e non andai mai avanti perché avevo paura che mi piacesse. Sono stato punito adesso. Ho letto coraggiosamente le prime pagine di Bau-sète! e poi, a poco a poco, ho continuato con gioia ininterrotta e crescente vergogna. […] Le ultime pagine trascinano, cantano e incantano. In una mattina primaverile, Pasqua di Resurrezione, a Meneghello «piacerebbe risorgere, spuntare all’improvviso da un cassone di pietra, bandiera alla mano, e fare bau-sète!».

In Lombardia si dice bau-cetti! in Piemonte bau-cet! a Firenze bau-sètete! a Roma búbu-sètete! In tutta Italia è un gioco che si fa con un bambino: fingi di spaventarlo, ti nascondi dietro un paravento, una porta, un angolo e di colpo salti fuori gridando bau-sète! E il bambino, che si avvicina tremando perché sapeva il gioco ma ignorava l’attimo del balzo, al balzo è scosso da un brivido isterico, metà fingendo e metà provando terrore. Ecco, è un po’ ciò che ho provato io quando ho scoperto questo libro. Mi hai fatto, bau-sète, Meneghello!

(Mario Soldati, «Bau-sète!, Partito d’Azione addio», in «Corriere della Sera», 28 novembre 1988)

*

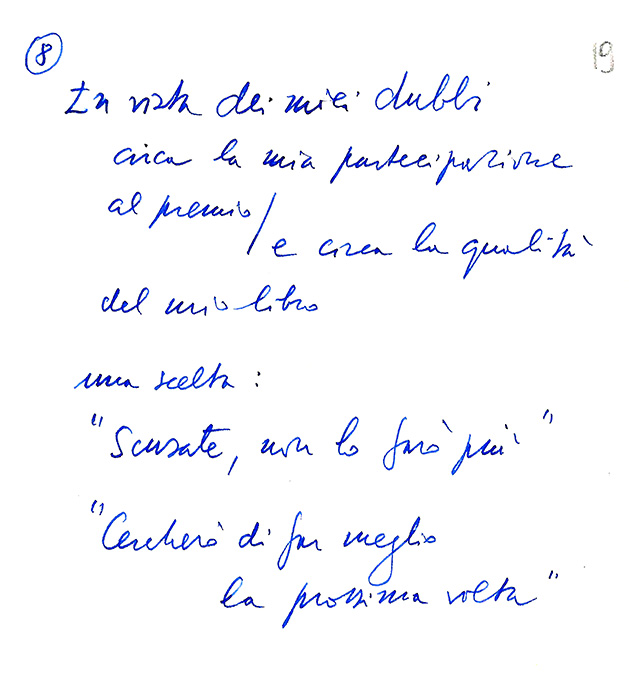

Ho saputo che mi avevate scelto per questa occasione da una telefonata di Soldati qualche giorno fa a mezzanotte. Soldati ha cominciato a parlarmi in inglese. Io gli ho chiesto (in inglese) perché parlavamo in inglese, e lui mi ha detto: Perché tu parli inglese, no?

Non sapevo se si ricordava che ci eravamo già incontrati, a Milano, alcuni anni fa da Eric Linder in via Manzoni. Siamo poi usciti insieme quel giorno (c’era anche mia moglie) e scendendo in ascensore Soldati mi disse delle cose amichevoli, mostrando di conoscere quello che ho scritto. Ero fierissimo di aver fatto questa bella figura con mia moglie, e perciò non le dissi che, purtroppo, mi ero reso conto che Soldati doveva avermi scambiato per un altro, quasi certamente uno scrittore (bravo si dà il caso) il cui nome somiglia al mio.

Dunque: ringrazio la giuria per la scelta, e Soldati per le parole di elogio. Gli elogi destano anche una certa dose di inquietudine: è il momento in cui sentiamo con irritante chiarezza che non siamo poi né così bravi né così importanti, e che il mondo è incomparabilmente più interessante di noi. (Sottoscala. Bau-sète!: l’uovo dello stile, in La materia di Reading, BUR 2022, p. 328)

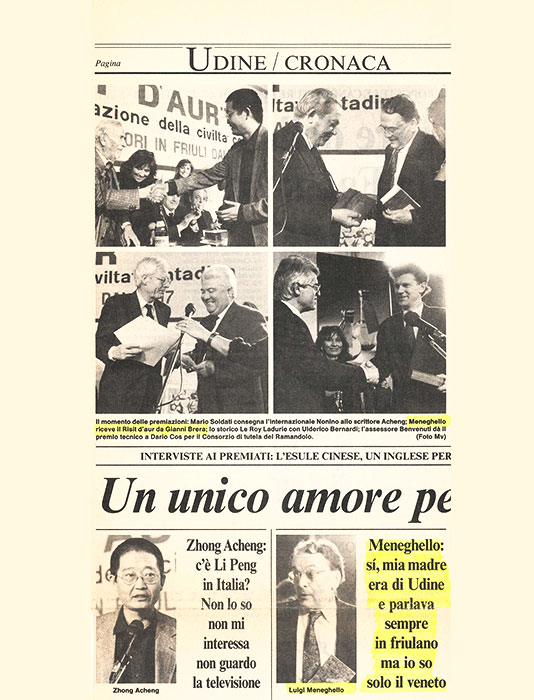

Premio Nonino per Maredè, maredè (Percoto di Udine, 25 gennaio 1992)

Grazie a Brera, ha detto cose carinissime sulle perle e i preziosi che spargo «a piene mani nel fango del dialetto» e che dovrei smetterla di spargere, ma raccontare invece «come la marchesa esca alle quattro in carrozza per andare al Bois de Boulogne»: purtroppo, Gianni, sento che per il momento con la marchesa non c’è niente da fare. […] Non ho avuto molto a che fare coi premi letterari: se si facesse una classifica inversa degli scrittori italiani, chi ha fatto meno punti in questo campo, credo che sarei nelle prime, forse nelle primissime posizioni. In questo non c’era però un piano, un programma di strategia letteraria come nel caso di quell’irlandese che puntava su tre risorse: Exile, silence and cunning. Ecco, un po’ di “esilio” c’è stato; il “silenzio” lo ho praticato con un certo impegno, almeno la reticenza nel pubblicare, niente in gioventù, poco in seguito, e a lunghi intervalli; mentre di “astuzia” purtroppo non se ne è vista molta.

In pratica ho passato buona parte della mia vita a schivare (in letteratura e in altro) ciò che in inglese si chiama the rat race, “la corsa dei ratti”, la gara sfrenata; aiutato dal fatto che ho vissuto e vivo in due paesi con due standard diversi di cultura e di vita. Niente di fanatico però: anzi quando ne valeva la pena ho fatto delle concessioni, pubblicato, parlato in pubblico un po’ più dello stretto necessario, e negli ultimi anni anche accettato qualche premio. (Salta fora co cuatro corni. Maredè a Udine, in La materia di Reading, BUR 2022, p. 236)

26 gennaio 1992.

MEN-02-0016, f. 19

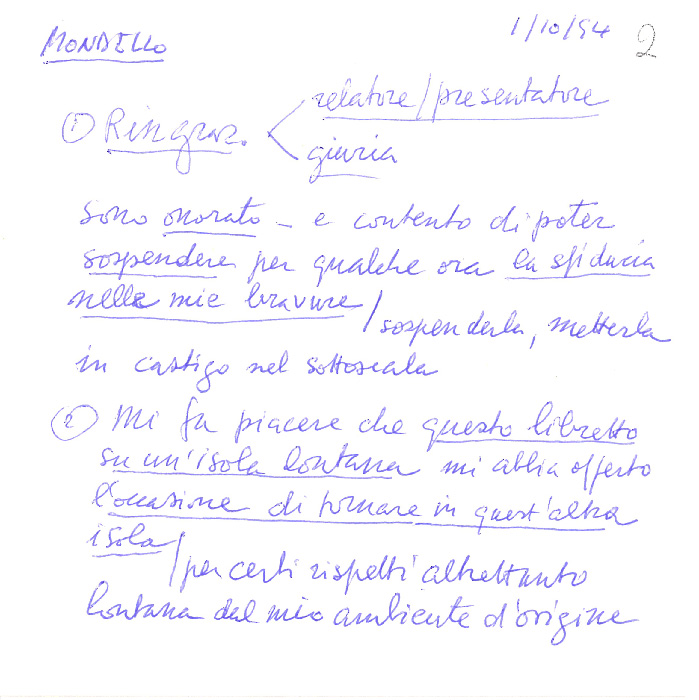

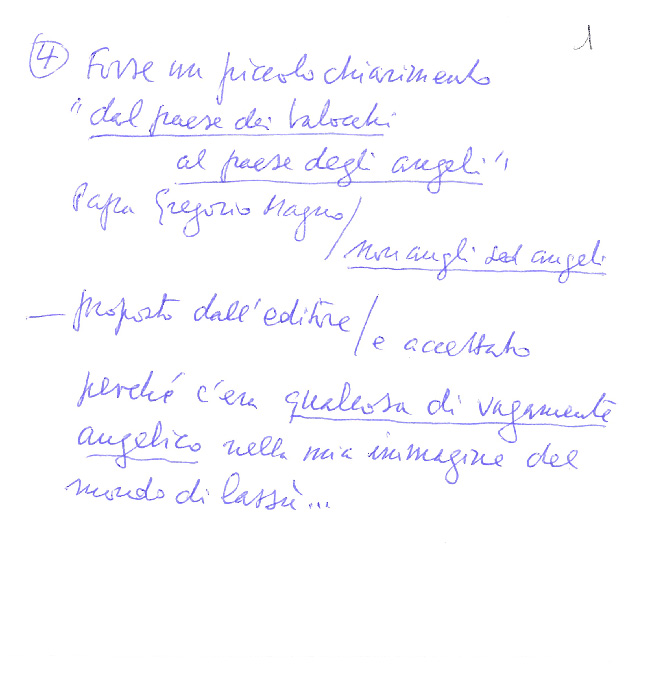

Premio Mondello per Il dispatrio (Palermo, 1 ottobre 1994)

Sabato lei riceverà, qui a Palermo, il Premio Mondello. Vorrei chiederle – in conclusione – qual è il suo rapporto con la Sicilia, una terra che è stata l’«altrove» per molti letterati e artisti.

[…] Personalmente conosco la Sicilia benissimo per un verso e malissimo per un altro. Tanti, proprio tanti anni fa, ho trascorso con mia moglie più di un mese a girare per l’Isola. Andammo anche a Calatafimi, dove mi incontrai con mio fratello: provammo a rifare la battaglia, noi due. Ci parlavamo come Garibaldi e Bixio. Volevamo rivivere un po’ tutto, capisce? Da allora – sono passati trent’anni – non sono più stato in Sicilia. Mi fa molto piacere questo ritorno, è anche l’occasione per registrare impressioni un po’ meno arcaiche. Nello stesso tempo, mi è restata la sensazione che io la Sicilia la conosco.

(da Isabella Servello, «Questa Italia, tutta fumo e…», «Il giornale di Sicilia», 29 settembre 1994)

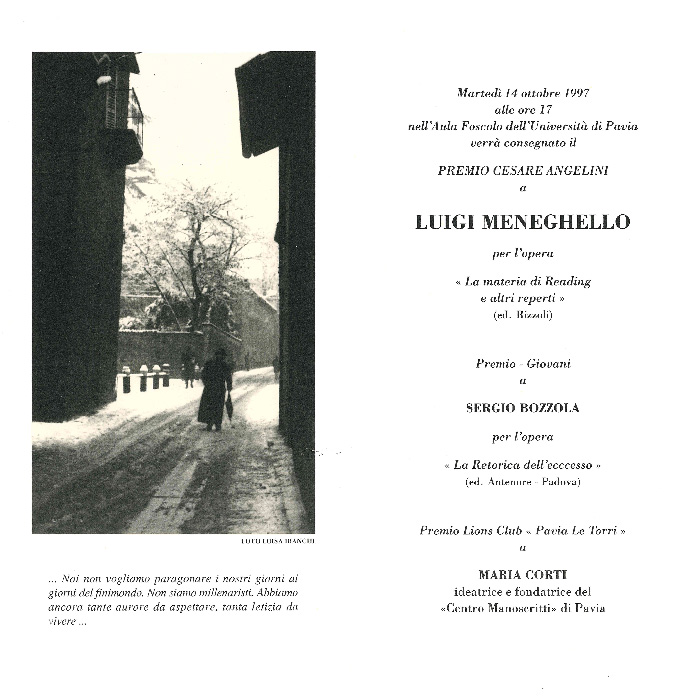

Premio Angelini per La materia di Reading e altri reperti (Pavia, 14 ottobre 1997)

La materia di Reading, lo si capisce, è lo spirito di Reading. E ricorda Angelini che anche Croce – un maestro non del tutto dismesso – ripeteva quelle parole non sue: «Spiritus ubi vult spirat», o, come diceva un maestro inglese, «Dio, anche quello della parola, è nei particolari». (Angelo Stella, la materia di Reading [discorso tenuto in occasione del premio Angelini a Meneghello], in dieci per sei, Guardamagna editori in Varzi, 1998)

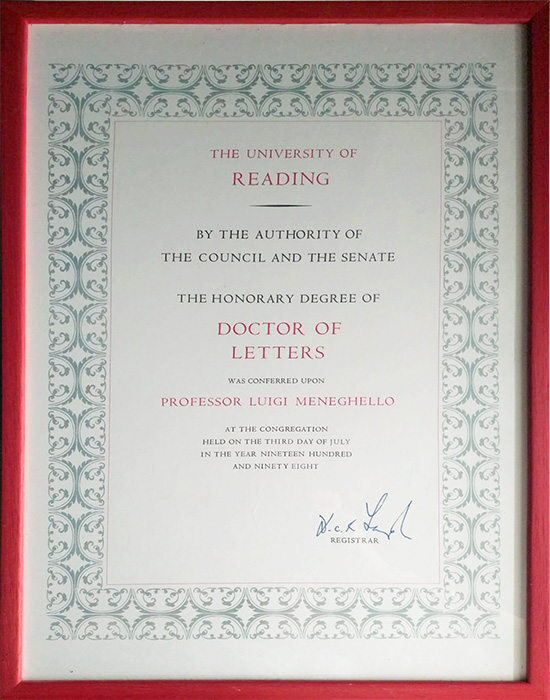

The Honorary Degree of Doctor of Letters (Reading, 3 luglio 1998)

Ricordando l’episodio, Meneghello mi ha detto di essere rimasto colpito, segnatamente, dal rigido cerimoniale; già un mese prima sapeva il punto del palco dove avrebbe dovuto attendere l’evento, e aveva interiorizzato il perentorio invito a starsene zitto. Nel Regno Unito […] non sono previste repliche e ringraziamenti dell’interessato successivi alla laudatio (Giuseppe Barbieri, “Vuoi vedere che sto cominciando a sperimentare anche gli Onori?”, «Il Giornale di Vicenza», 15 aprile 2002). Laudatio che, «per inciso, evidenziò anzitutto il mio contributo accademico a Reading, poi la mia attività di scrittore italiano, infine come massimo merito il mio impegno – il tono sembrava adombrare “le mie gesta” – di partigiano durante la Resistenza» (Cronologia, in Opere scelte, Milano, “I Meridiani” Mondadori, 2006, p. CLXII).

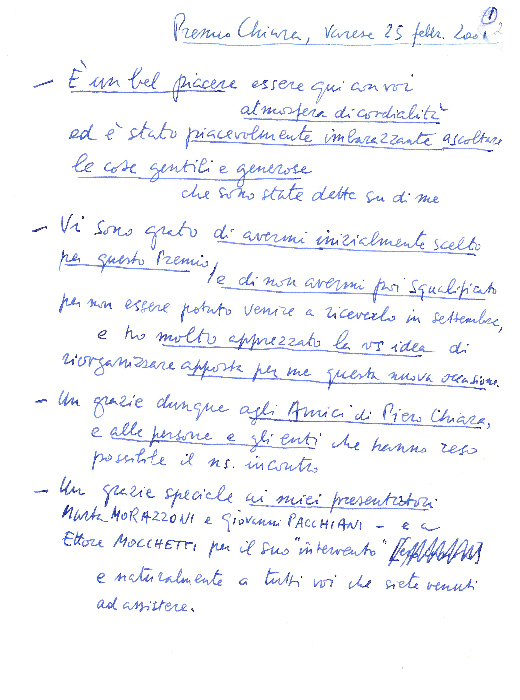

Premio Chiara alla carriera (Varese, 25 febbraio 2001)

Mi fate l’onore di darmi un premio “alla carriera” (naturalmente è un’espressione convenzionale per complesso del lavoro) ma per me “carriera” è una parola magica che si associa con un tipo di velocità. In natura ci sono tre livelli di velocità esemplata su quella dei cavalli

trotto – galoppo – e carriera (che è la velocità suprema) […]

Beh – io non ho avuto nessuna carriera vera e propria intesa come progresso ordinato / verso una meta non ho seguito di proposito regole, usanze, tradizioni […] Qualcosa di analogo si potrebbe dire anche di quell’altro aspetto della mia vera o presunta “carriera”, l’esperienza accademica […] è stata realizzata come l’Impero Britannico / in una fitta di distrazione

(dal fascicolo «Premio Chiara “alla carriera” (1) | VARESE 25 febbr. 2001», MEN-02-0030, ff. 4-5)

Laurea honoris causa in Filologia Moderna (Università degli Studi di Palermo, 20 giugno 2007)

Ho il senso di non aver ancora finito l’apprendistato: sono quasi al punto però. Penso a mio padre quando terminò il suo apprendistato come tornitore e dovette fare come prova finale un pezzo conclusivo, che chiamavano “il capolavoro”. […] Sui vent’anni era andato a Verona a fare il suo Capolavoro. Dice che restò impressionato soprattutto dalla bellezza e modernità dei tornii; non ne aveva mai visti di così splendidi, ma si orientò subito.

Il capolavoro che gli diedero da fare era una vite senza fine; preparò il pezzo, misurò, ci fece i segnetti che bisogna farci per tornire una vite senza fine, e a questo punto il capo che lo stava a guardare aveva già capito che era bravo e disse: «Basta così».

Vorrei poter fare così anch’io, se ne avrò il tempo, scrivere qualcosa di veramente conclusivo, magari solo una paginetta, o un paio, ma da scrittore finalmente maturo. E che voi, come già a mio padre i suoi esaminatori, mi diceste: «Ok, basta così» (Io, apprendista della penna, in L’apprendistato. Nuove carte 2004-2007, BUR 2021, pp. 224-225).

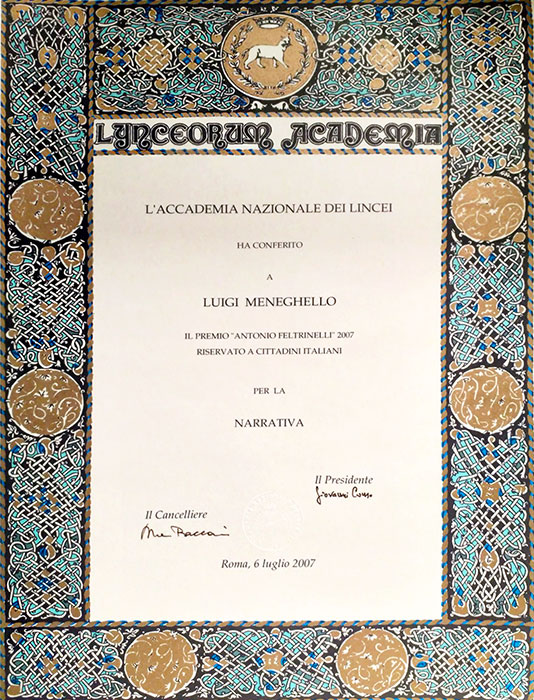

Premio Feltrinelli – Accademia dei Lincei (Roma, 6 luglio 2007)

Aveva appena festeggiato la laurea honoris causa dell’Università di Palermo e si preparava a ricevere dalle mani del Presidente della Repubblica il premio Feltrinelli per la narrativa. Ma mentre i riconoscimenti, tardivi, crescevano in maniera esponenziale, Luigi Meneghello è morto d’improvviso ieri, in gloria. Vi saranno certo necrologi e celebrazioni, ma il modo migliore di ricordarlo sarebbe rileggere qualche suo libro. Perché, scrittore del tutto anomalo, sfuggiva alle classificazioni: era un grande saggista che, con una forma singolarissima di biocentrismo, raccoglieva come in una rete i frammenti di realtà passati per la sua mente: li analizzava, li commentava, li discuteva. […] Ma se comprendere il mondo è anche incominciare ad agire (e lui vi agì, prima come partigiano combattente, poi fondando l’ormai leggendario Dipartimento di Italianistica di Reading), bisogna ricordare che Luigi Meneghello covava in sé la grande delusione di tanti italiani, che sperarono di creare, dopo la guerra e la fine del fascismo, un Paese laico e amante della cultura, operoso e onesto; ciò che notoriamente non avvenne.

(Cesare Segre, Lo strano narratore della memoria che non amava scrivere romanzi, in «Il Corriere della Sera», 27 giugno 2007)