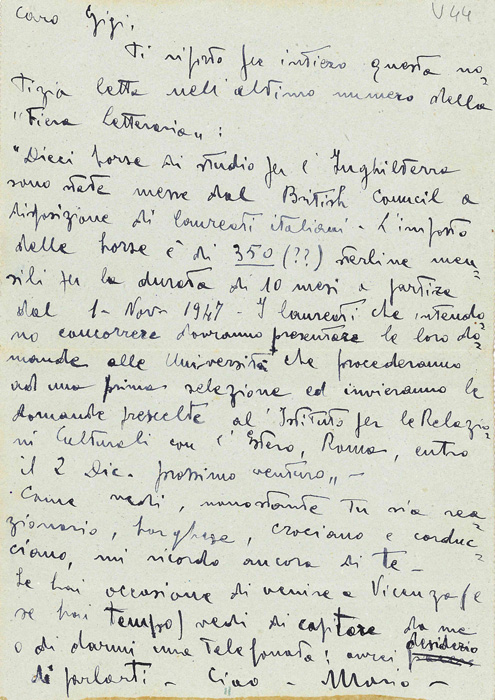

L’incontro con la vita e la cultura inglese è un nodo cruciale dell’esperienza di Meneghello: «c’è un polo italiano e c’è un polo inglese in tutto ciò che sento e che penso». L’arrivo «nel Paese degli Angeli» risale al settembre 1947, grazie a una borsa del British Council per studiare «certi aspetti della filosofia inglese contemporanea, specie l’influenza di Croce e Gentile sull’opera di R. G. Collingwood». Il progetto iniziale di restare per dieci mesi all’Università diLeggi tuttoReading, nella «città rossa in riva al Tamigi», diventa invece un «trapianto» durato quasi quarant’anni. A Reading, Meneghello darà vita e dirigerà un Dipartimento di Italian Studies, fra i più floridi della Gran Bretagna, circondandosi di colleghi del calibro di Anna Laura Momigliano, Franco Marenco, John A. Scott, Giulio Lepschy, Stuart Woolf, Lino Pertile, Diego Zancani, Zygmunt G. Barański. Alla «materia inglese» sono dedicati Il dispatrio (1993) – non un semplice espatrio, ma la compresenza di due patrie e di due culture, e il «flusso della corrente» fra i due poli – e La materia di Reading, il saggio che dà il nome alla raccolta del 1997 e che ripercorre le tappe della storia del Dipartimento: «1948, prima “nomina” per l’Italiano, in seno al Dipartimento di inglese; 1955, si crea una “Sezione Italiana” semi-autonoma, sempre all’interno del dipartimento di inglese; 1960, istituzione di un dipartimento autonomo; 1963-64, istituzione della cattedra di Italiano».

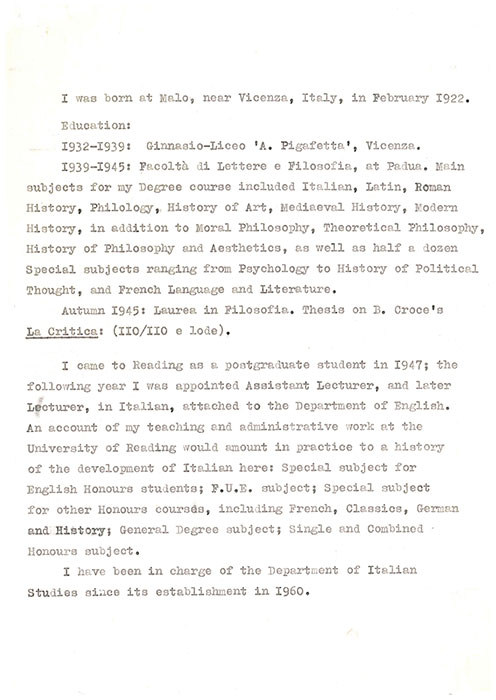

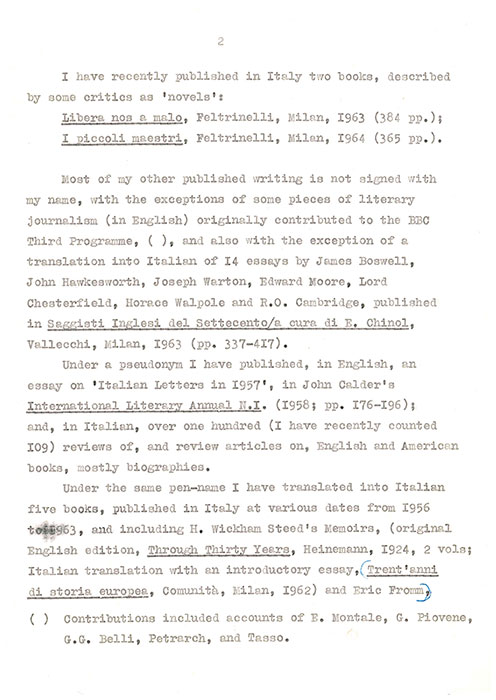

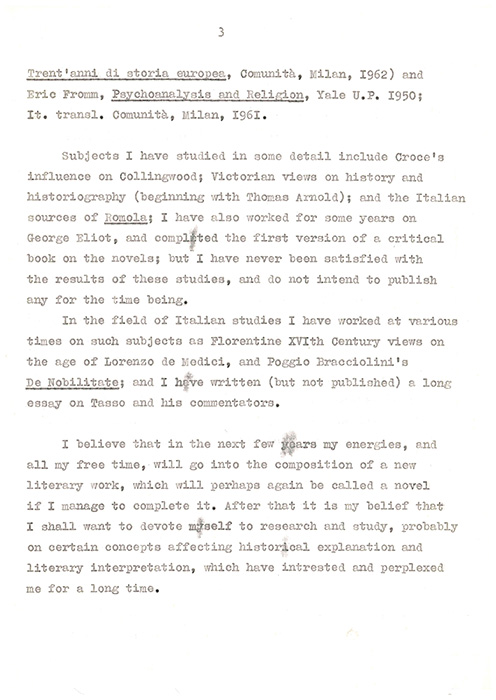

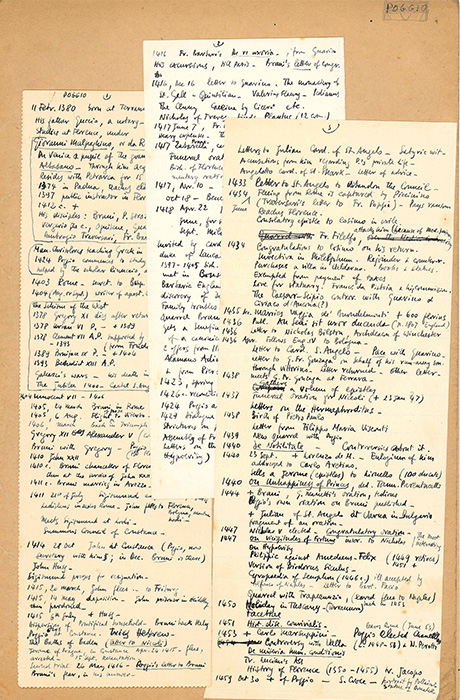

Curriculum vitae in inglese per il concorso a Professor del 1964

«Dite così a Sua Maestà che vengo senz’altro»

L’ho già accennato in qualche parte: a un certo punto il Re d’Inghilterra mi mandò a dire una cosa. Fu nella primavera del 1947. Arrivò una lettera con timbri e sigilli che diceva in inglese: «Ho l’incarico di dirVi da parte di Sua Maestà che se vorrete venire qui per un anno, a studiare ciò che Vi piace, Sua Maestà Vi darà trecento ghinèe. Ed io rimango, Signor mio, il Vostro obbediente servitore».

Perdio, mi dissi, il mio obbediente servitore! Trecento ghinèe! E presa la carta e la penna risposi: «Dite così a Sua Maestà che vengo senz’altro». In seguito ci mettemmo d’accordo sulle date, e a metà settembre di quell’anno andai. E pare che venissero con me anche alcuni tratti caratteristici della cultura nostrana, perché alla prima erogazione mensile delle ghinèe, ne spesi subito un bel po’ a comprare tre orchidee per due ragazze gallesi e la loro madre americana. (Il dispatrio, BUR 2022, p. 34)

A Reading, «la città rossa in riva al Tamigi»

«A Reading?» mi aveva detto il giovanotto dei visti al Consolato inglese, a Venezia, accennando (ma molto leggermente, con tanta signorilità) a storcere il naso. Io gli chiedevo tacendo e spalancando gli occhi, senza alcuna signorilità, «Ma perché storcete, pure così leggermente, il naso?». E lui: «Well, you know… Reading is… the provinces…», come dire il cuore della provincia, un emblema…

“The provinces”! Così al plurale la nozione pareva nuova. Difficile spiegare a questo biondo che la trovavo attraente. In Italia non ho avuto una vera esperienza di ambienti “provinciali”. Forse Vicenza un po’, Padova qualcosa di più, non certo Malo, per me tra i luoghi meno provinciali del mondo… E meno che mai fuori d’Italia (ma questo a Venezia non lo sapevo ancora), la città rossa in riva al Tamigi, il campus dell’Università, il parco dei Bianchi Cavalieri. (Il dispatrio, BUR 2022, p. 47)

I primi studi

Per parte mia avevo impostato uno studio su Lorenzo de’ Medici (partendo da un singolo dettaglio, il ritratto di Lorenzo dipinto a suo tempo dal Vasari: e fu qui che vidi per la prima volta l’inquietante complessità della rete dei rapporti che legano ciascun frammento della realtà al suo contesto: tutto ciò che è esistito, direi oggi, forma una specie di buco nero che può ingoiare qualunque ammasso di materia circostante).

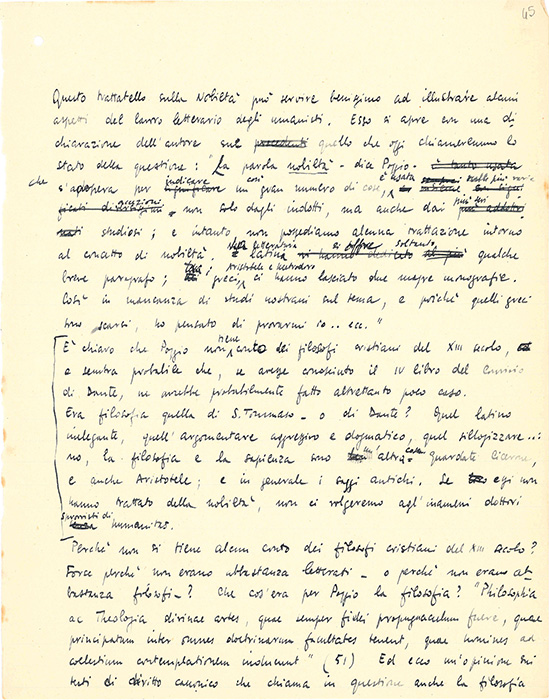

Raccoglievo inoltre dei materiali per una futura edizione critica del De nobilitate di Poggio, e studiavo le controversie del tardo Cinquecento sulla natura del Poema Eroico…

Poi, verso la fine del periodo di cui parlo, mi resi conto che questo non era ciò che volevo fare. Altrimenti sarebbe stato più semplice per me tornare a Padova o a Vicenza, e vedere di farlo lì. Dopotutto «in Italia» (come mi aveva detto uno stimato studioso italiano del primo Rinascimento, e penso che volesse dire «in qualsiasi biblioteca italiana») «dovunque gratti la superficie trovi oro!». (La materia di Reading, BUR, 2022, pp. 57,59)

Non era ancora al trentesimo anno del percorso [il «percorso al Cielo», la vita, n.d.r.], fuori cominciavano gli anni Cinquanta, quando si trovò per caso a interessarsi di un umanista toscano del Quattrocento, e si propose di studiarlo a dovere. Del lavoro a cui approdò il suo impegno restano materiali frammentari, incassati, impacchettati, imballati come offerte votive per una mummia che i ladri hanno portato via. Il progetto iniziale era semplice: partire da un testo sulla nobiltà, emendarlo (purtroppo con perizia inferiore alla fantasia) e cavarne qualche lume nuovo sulla lingua, la scrittura, la fortuna del testo e dell’uomo. (Le Carte, vol. II, pp. 185-186)

I primi corsi

In pratica nel mio primo “trimestre” di insegnamento (Autumn Term, o “trimestre d’autunno”, ottobre-dicembre 1948) mi assunsi tre corsi di lezioni: sul Romanticismo in Italia e in Europa; sul Risorgimento, e su alcuni aspetti (che non ricordo) del Rinascimento italiano – compreso forse “Machiavelli in Inghilterra”! Inizialmente i miei corsi erano “facoltativi” o Special Subjects, per studenti di Inglese, o di Storia, o di Francese; ma, più tardi, dopo il 1950-51, l’Italiano divenne una delle materie esaminabili per il Primo Esame Universitario (“FUE”, che si affrontava verso la fine del primo anno di corso) e i miei impegni di insegnamento si complicarono alquanto. (La materia di Reading, BUR 2022, pp. 53, 55)

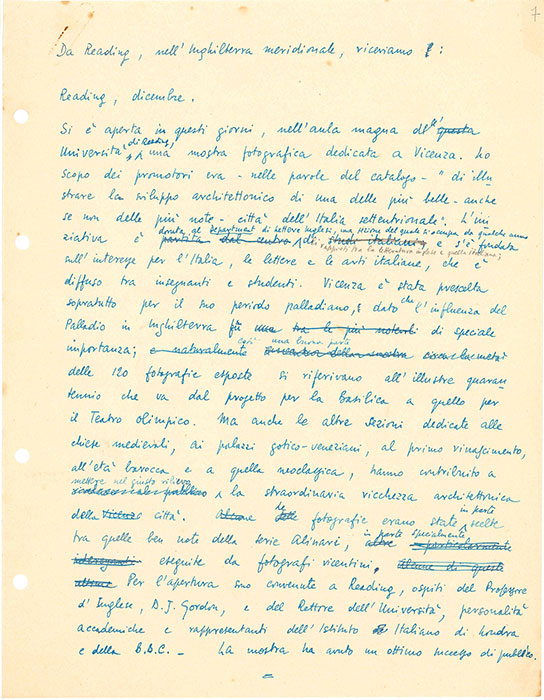

Le mostre fotografiche

Allestivamo inoltre delle mostre, fotografiche per lo più, di cui la prima fu sull’architettura di Vicenza, la mia città: un argomento ideale, con la armoniosa solennità del Cinquecento palladiano sullo sfondo della grazia del nostro “gotico veneziano”. Ci fu in seguito una mostra, forse un po’ smodata, su G.B. Piranesi, con enormi ingrandimenti di alcune Carceri, per far colpo sulla gente più che per suggerire qualcosa di preciso… Istituimmo inoltre una Collezione Fotografica con la vaga intenzione di imitare quella già famosa del Warburg, e magari di farle un po’ di concorrenza sotto qualche modesto profilo particolare. Pensavamo infatti di specializzarci in immagini “italiane”, e avremmo voluto che per questo rispetto la raccolta fosse ampia e coerente: ma le nostre risorse erano pietosamente insufficienti, e spropositati il tempo e l’energia da impiegare. Pure, la faccenda andò avanti per anni… (Quella Collezione frequenta ancora le mie notti: e l’idea di una Raccolta Universale di Immagini suscettibile di essere tenuta in ordine in una serie di armadi o cassetti si ripresenta in veste di strana metafora della nostra mente.) (La materia di Reading, BUR, 2022, p. 57)

Le lezioni di storia dell’arte alla Workers Educational Association (WEA)

Ritentai poi di incrementare i nostri redditi in Inghilterra dando lezioni serali di storia d’arte per un’Associazione Educativa dei Lavoratori, in maggior parte lavoratrici più o meno in pensione; spiegavo Filippo Lippi e Filippino, o anche i templi di Paestum, per due ore un paio di volte alla settimana. Un’ora di lezione, una di “discussione”, ma in pratica discutevo tutto io. La paga, come lavare per terra. Nell’intervallo caffellatte, poi un po’ di cena a casa verso le dieci. Alla fine del trimestre accumulavo sulle sessanta sterline, metà di questo andava alle tasse. Intanto amici e conoscenti in Italia cominciavano a scarrozzarsi… Ci si scarrozza meglio in un paese arretrato, anche i non cattolici, e figurarsi gli altri. (Le Carte, vol. II, Rizzoli 2000, p. 282)

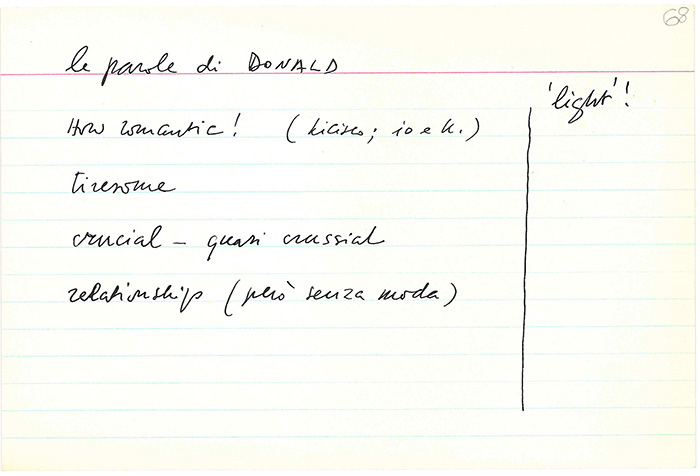

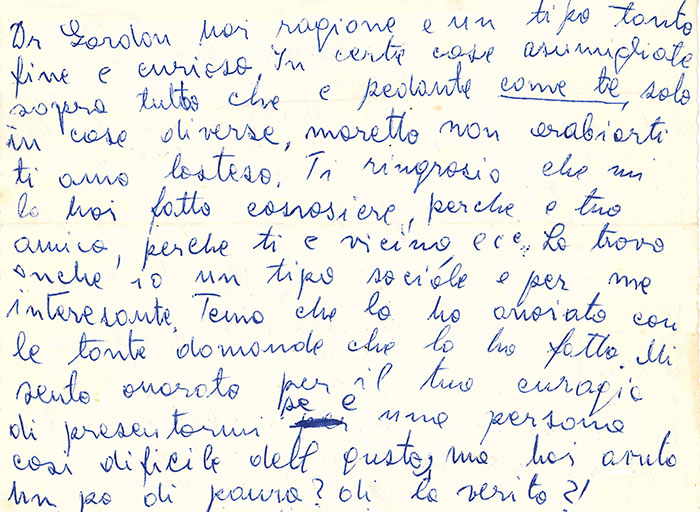

«le parole di DONALD»

Gordon è una sorta di bizzarro santo patrono dei nostri Studi Italiani. C’è un suo ritratto, del pittore Harry Weinberger, nel quale (pare a me, ed è parso anche ad altri) Gordon mostra una singolare somiglianza con Erasmo da Rotterdam. Credo che lui se ne rendesse conto, e ne fosse lusingato in segreto. Ripensandoci oggi, quel raffronto non sembra affatto poco appropriato. Gordon era davvero una specie di incarnazione moderna di un umanista del Rinascimento. Aveva l’intuito, l’istinto specializzato che lo portava infallibilmente a rintracciare un tema o un passo, diciamo in un volume delle opere di Marsilio Ficino.

(aveva alcune splendide edizioni antiche di testi umanistici), quasi muovendogli incontro di pagina in pagina nei modi di un rabdomante… E aveva una devozione incondizionata agli studia humanitatis, la convinzione che questi studi ci permettono di toccare (o almeno di formulare) certe verità relative alle “cose ultime”, gli ultimates, da pronunciarsi àltimits. (Qui trascrivendo il testo inglese del mio discorso mi trovo a riflettere. Gli ultimates: è e non è una parola che Gordon avrebbe usato: per un verso è troppo sbilanciata, scopertamente emotiva, e la sobrietà astringente era parte del suo stile; però dietro alla sobrietà si faceva sentire a tratti una nota acuta e intensa di coinvolgimento esistenziale. Vada dunque per gli ultimates.)

(La materia di Reading, BUR 2022, p. 47)

Meneghello in toga

Poiché all’università si portava la toga, e la tua toga è quella dell’università da cui provieni, me ne feci fare una anch’io, un po’ irregolarmente, a Padova. Fu uno dei miei pochi veri successi in Inghilterra. Agli anglosassoni dovette parere incomparabilmente più interessante di ogni altra mia virtù. Quando comparvi la prima volta a una cerimonia, col cappello da prete e l’ermellino, mi stavano attorno in folla, esclamando e ammirando. Era una toga lunga lunga, coi frills bianchi sul davanti. A lezione la indossavo come un mantello, e la aggiustavo sulle spalle con colpetti nervosi.

Così apparivo, nervosetto, e così mi vidi quando Vincenzo “mi fece” in caricatura, a un party di amici. Andò a prendere lo slancio e l’ispirazione in fondo al salotto, e la Fulvia sua moglie, gli disse: «Don’t go too far… in any sense!». Altrimenti chissà come mi avrebbe “fatto”… Mi fece del resto molto bene, con discrezione, i gesti stilizzati, la vaga concitazione, sudavo per l’imbarazzo, finito lo show dovetti uscire un momento dalla stanza del party per asciugarmi la faccia… (Il dispatrio, BUR 2022, pp. 149-150)

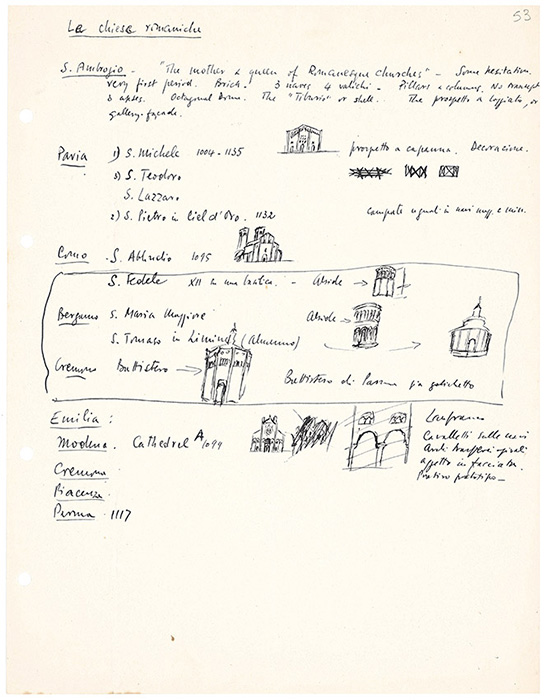

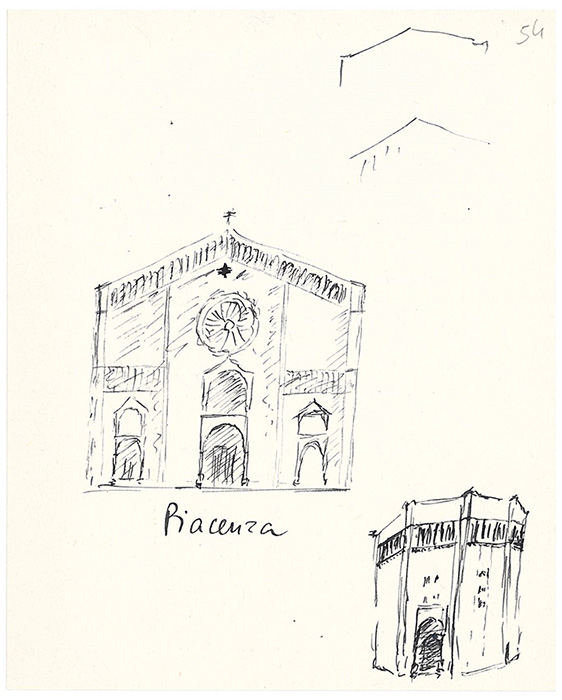

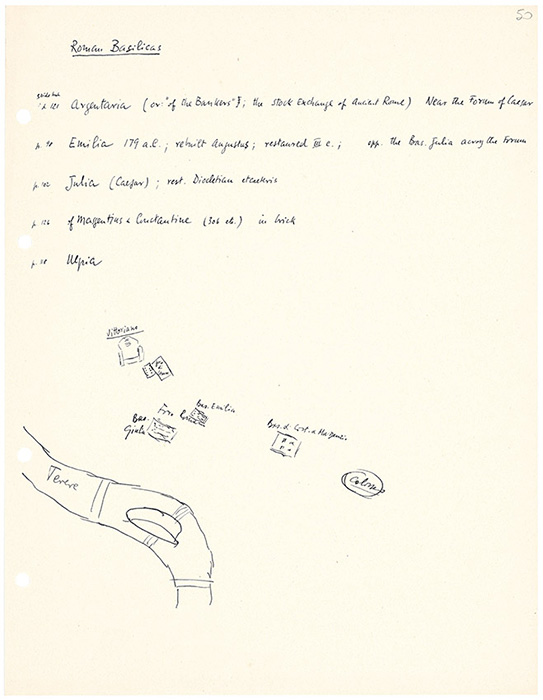

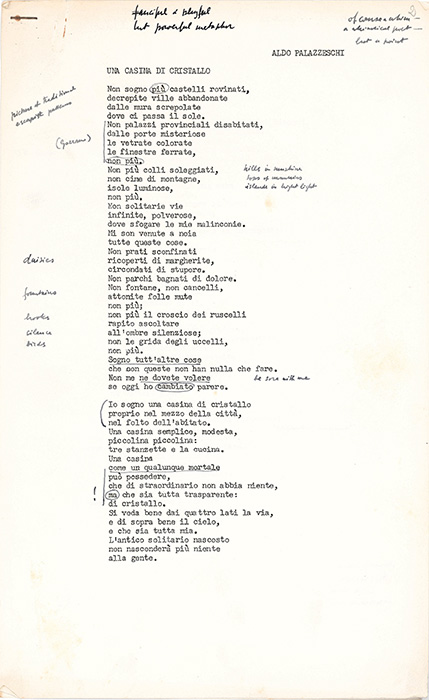

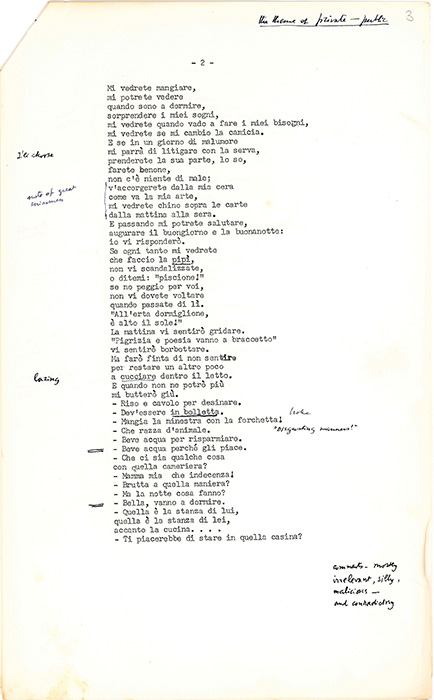

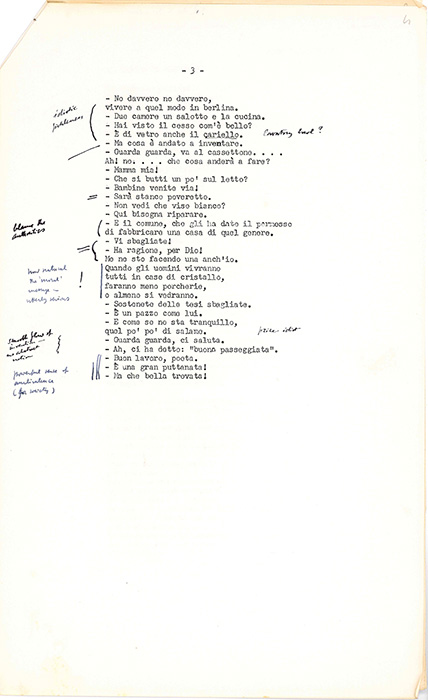

Appunti per le lezioni

Mi dava sui nervi, quando cominciai a insegnare It Lit, e per forza di cose un po’ di It Lang, l’assurda convenzionalità del repertorio corrente nei dipartimenti di italiano delle università inglesi. Per i testi da leggere nei corsi di lingua, essendo libero di fare i programmi come volevo, mi divertivo a scegliere pezzi allora extra-canonici, racconti di Landolfi, di Palazzeschi, di Calvino: anche pezzi di Cecchi e Baldini, in principio, ma poi con questi smisi.

Erano però spesso delle scelte poco adatte, a volte grottescamente inadatte, per i principianti dell’FUE, e Lorenzo un giorno mi disse, con la sua grazietta: «Forse dovremmo scegliere questi testi in base alle capacità degli studenti, non credi? pezzi banali o anche brutti, ma facili, non quelli che piacciono a noi… Questi ce li leggiamo per conto nostro…». Ma io volevo leggerli, e ANCHE assegnarli agli studenti… non mi bastava mai… È inutile, ho troppo amato le scritture veramente felici, perdevo la testa. Perfino Lorenzo al mio confronto diventava saggio! (Il dispatrio, BUR 2022, pp. 117-118)

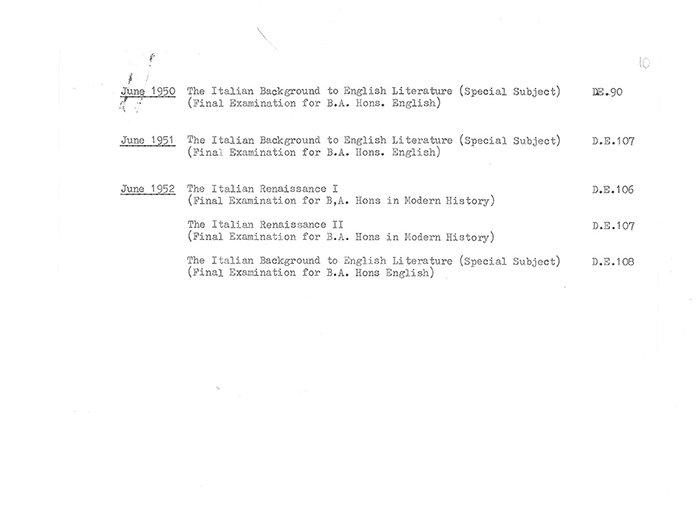

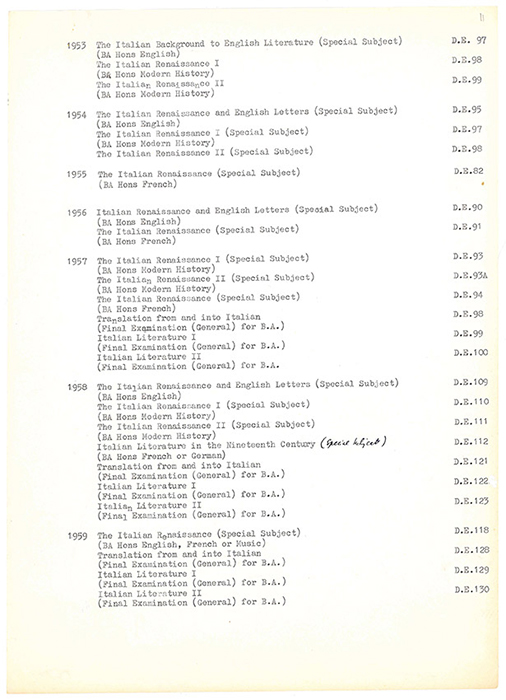

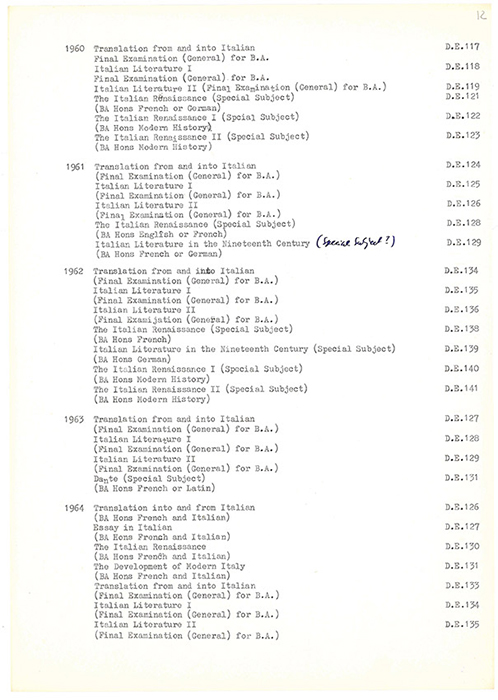

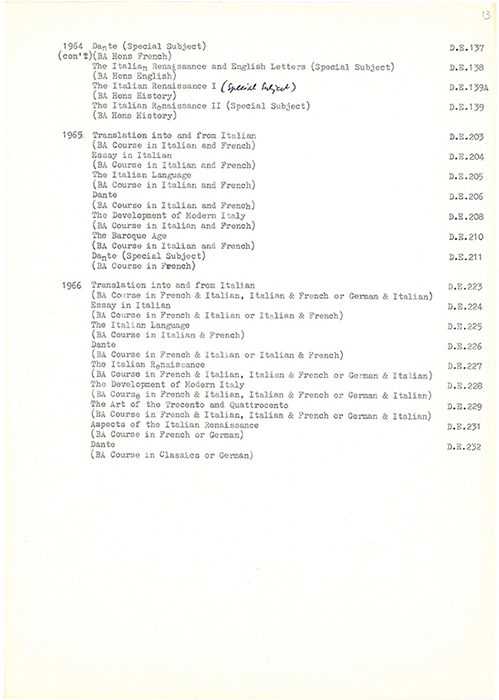

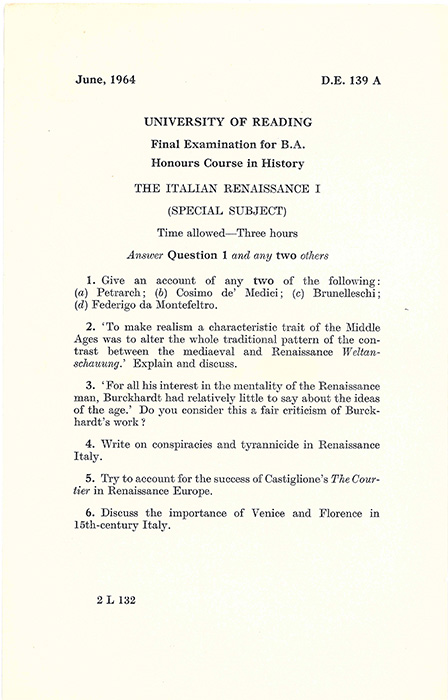

Temi d’esame a stampa

Quanto ai programmi si potrebbe riscontrarne il contenuto nella mia raccolta di “Temi d’esame” (a stampa), dai quali mi sarebbe facile ricostruire interi trimestri o anni o cicli di insegnamento […] Qui si vede chiaramente che all’inizio i nostri programmi di insegnamento di lingua e di letteratura erano basati in buona parte sulle mie proprie idee, un po’ idiosincratiche, sulla natura di queste discipline e sul giusto modo di insegnarle. In seguito, con l’arrivo di colleghi più sensati di me, i “Temi d’esame” mostrano che anche il nostro insegnamento è venuto spostandosi nella direzione del buon senso. (La materia di Reading, BUR 2022, p. 63)

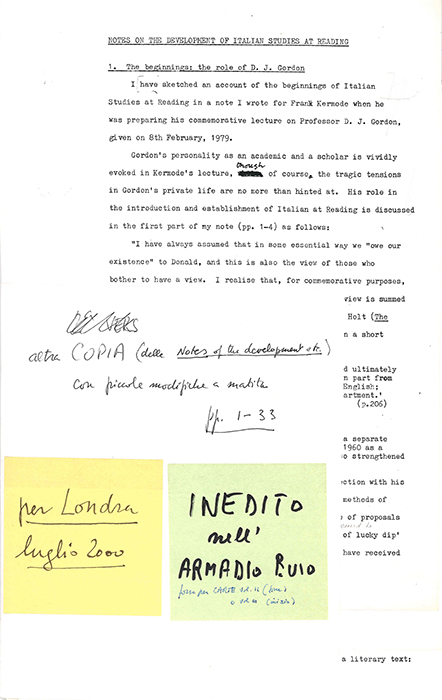

L’«INEDITO nell’ARMADIO BUIO»

biglietti sulla cartella e ff. 1-2

Un resoconto sistematico c’è e l’ho scritto io stesso, in inglese, nell’anno in cui ho lasciato l’insegnamento, otto anni fa, nel 1980. È un saggio inedito, che se ne sta al sicuro in un armadio buio nel nostro alloggio di Londra […] Sentite: «Finito l’anno accademico, partiti studenti e colleghi, ho passato quell’estate, quasi solo nel Department, a cercare dati, compilare elenchi, ricostruire decenni di […] lavoro…». È stata un’esperienza davvero strana. Intanto c’erano, come potete immaginare, dei gran buchi nella mia memoria: dal lago scuro dei documenti emergevano nomi, facce, titoli di corsi di studio che avevo dimenticati… oppure accadeva l’inverso, che mentre stavo seguendo sulle mie carte le sorti di una generazione di studenti, me la vedevo scomparire all’improvviso dai registri e dagli elenchi: venire bevuta dalla sabbia e svanire, come il fiume Awash in Etiopia… (La materia di Reading, BUR 2022, pp. 37,39)