Meneghello, dopo il periodo dell’asilo gestito da suore, a cinque anni inizia la scuola “privata” («una specie di Eton di Malo») della maestra Prospera Moretti, che consentiva di anticipare di un anno l’ingresso alle elementari. Fa poi la Leggi tuttoquarta e la quinta alle scuole Comunali, con il maestro Don Tarcisio Raumer. La ricostruzione e il racconto dei primi passi del suo percorso formativo, del rapporto con il leggere e lo scrivere, sono fatti oggetto di affettuose, divertite e lucide pagine in Libera nos a malo, Pomo pero, Fiori italiani e Jura.

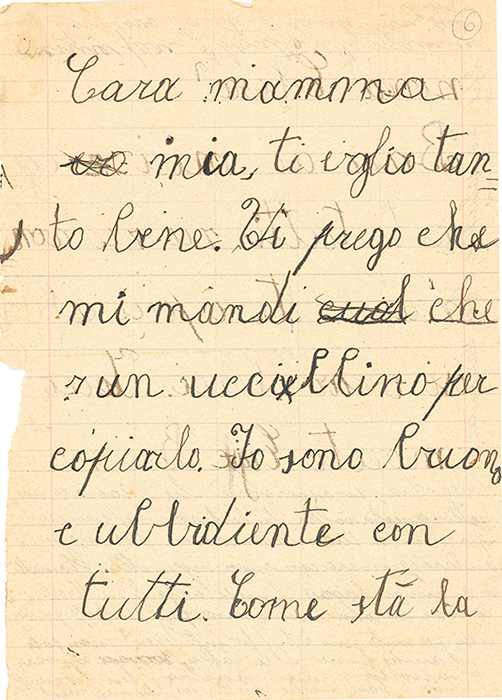

«Cara mamma mia, […] Ti prego che mi mandi un uccillino». Lettera alla mamma

Quando S. ebbe terminato di imparare a tracciare tutte le lettere dell’alfabeto (fu nella primavera del 1928, era in «prima») fece una cosa non so se naturale o innaturale, scrisse una lettera. Una lettera «vera», a qualcuno che in quell’anno stava in un posto lontano, Udine. L’ho qui davanti, su un foglio a righe:

Cara mamma mia, ti voglio tanto bene. Ti prego che mi mandi un uccillino per copiarlo. Io sono buono e ubbidiente con tutti.Questo uccillino porta un garbuglio di notizie che vorrei decifrare. (Una lettera dal passato, in Jura, BUR 2021, p. 39)

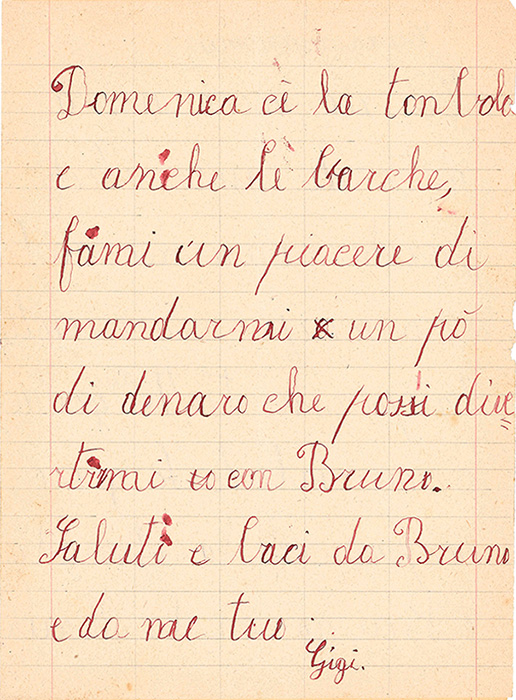

«Cara mamma, La zia nina mi ha detto di essere stufa». Lettera alla mamma

Prendiamo una lettera privata, il numero due dell’Epistolario:

Cara mamma, La zia nina mi ha detto di essere stufa perché consumo calse e scarpe, ma è contenta perché tutti due godiamo salute. Io gioco senpre con la Amalia e Bruno con la Maria. Domenica cè la tonbola e anche le barche, fami un piacere di mandarmi un po’ di denaro che possi divertirmi io con Bruno.A parte l’inquietante associazione tra scrivere e postulare (ce n’era già un esempio nella lettera numero uno), e l’oscuro anelito edonistico (divertirsi? a sei anni?) sapientemente presentato anche come sollecitudine per gli interessi del fratello minore, si osserva tra l’altro «mi ha detto di essere» (in luogo di «che è»), una scelta probabilmente influenzata dall’adulta che presiedeva alla stesura; il costrutto «godiamo salute» certamente suggerito da lei; e la morfologia di «possi» che illustra il meccanismo di fuga smodata dal dialetto («ca possa»). Importante è il ruolo della «zia nina». La lingua che si imparava a scrivere si giovava in parte di quella che già sapevano scrivere gli adulti, ed era esposta al loro scrutinio. (Un animale che scrive, in Jura, BUR 2021, pp. 51-52)

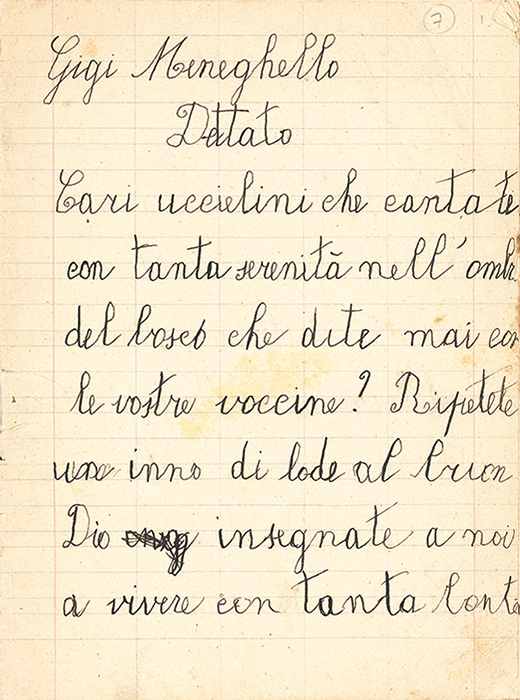

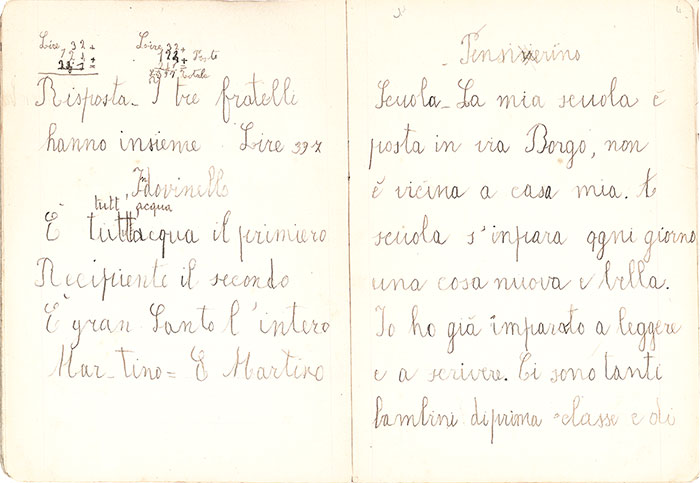

«Cari uccielini che cantate …». Quaderno di prima elementare

[…] queste sono le vere righe della prima, la dimensione primaria della scrittura, quella che (a mio giudizio) sottostà a tutte le altre che possiamo adottare in seguito.

[…] La pagina di apertura contiene un «Dettato»:

Cari uccielini che cantate con tanta serenità nell’ombra del bosco che dite mai con le vostre voccine? Curioso: a distanza di mezzo secolo sto domandando anch’io qualcosa di simile, e ora mi pare di sapere la risposta. Uccillino, uccielini. Dicono: «Siamo creature scritte». (Creature scritte, in Jura, BUR 2021, pp. 43-44)

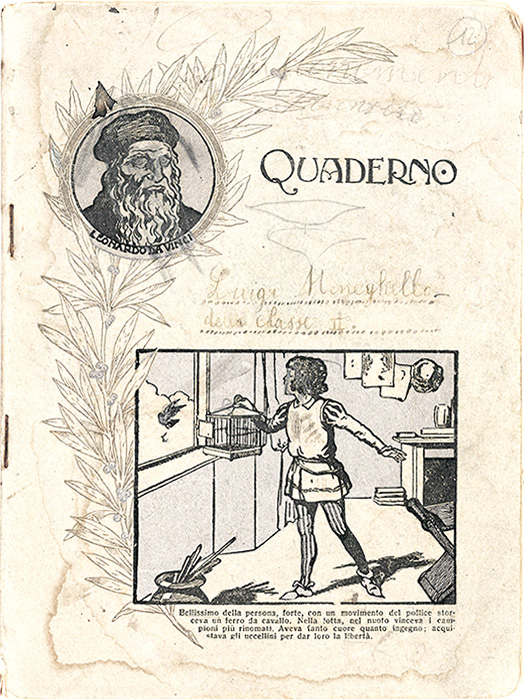

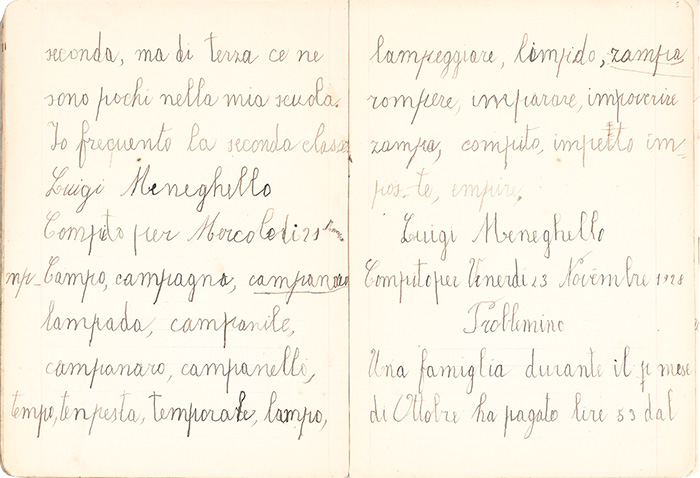

«La mia scuola è posta in via Borgo». Quaderno della classe seconda

Giornata in solaio dove c’è, in tre o quattro casse e sparsa per terra, la storia della nostra famiglia, specie di noi figli, un caos di quaderni, conti, lettere, libri scompaginati. […]

Nulla di tutto questo ha la forza di un quadernetto che una mano incerta ha intitolato di “Righe”, coi Pensierini interposti tra Problemi e Dettati, e il balbettio dialettale, l’ortografia paesana del bambino che fui quand’ero in “Seconda Classe”.

“La mia maestra si chiama Prospera Moretti. La mia scuola è posta in via Borgo ed è bella e spaziosa.”

Non me la sento di ritornare ora in questa bella e spaziosa scuola, una vecchia casa in mezzo al paese, dove oggi abita gente che non conosco. C’erano tre classi in una stessa aula, di sopra. Era una scuola “privata”, curioso residuo di un altro mondo; serviva alle famiglie più benestanti per mandare a scuola i bambini prima dei sei anni. Poi dopo la terza si faceva un esame – il primo della nostra vita – per entrare alle “Cumunali” *

La maestra Prospera non era una donna, per noi, ma un fatto della natura, come il campanile, l’Arciprete, la piazza.Avvertivamo tuttavia, dalla foggia antica dei capelli, dalla pronuncia forse, che c’era in lei qualche cosa di arcaico. Era infatti una donna all’antica, che premiava con le mentine di zucchero colorato e puniva con piccoli colpi di bacchetta sulle nocche delle mani. (Libera nos a malo, BUR 2022, pp. 65-66)

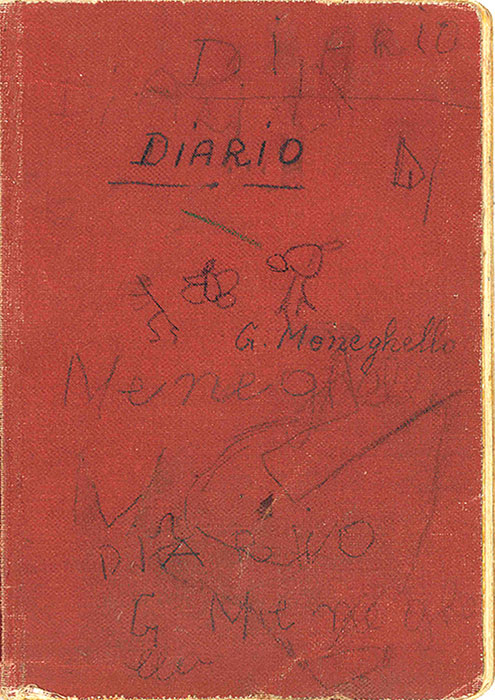

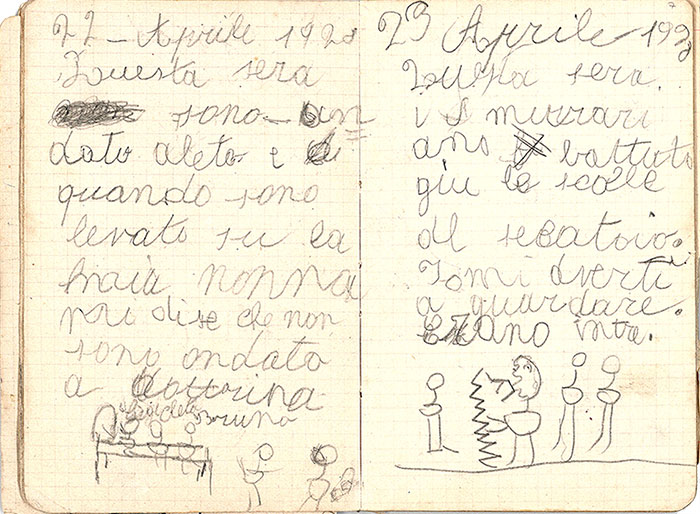

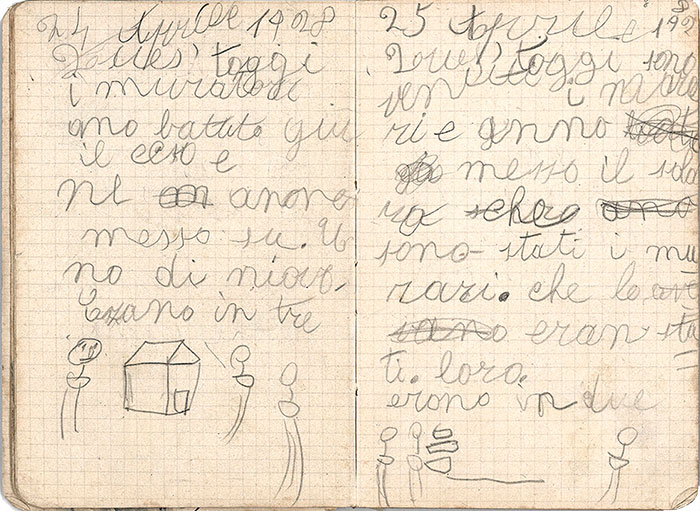

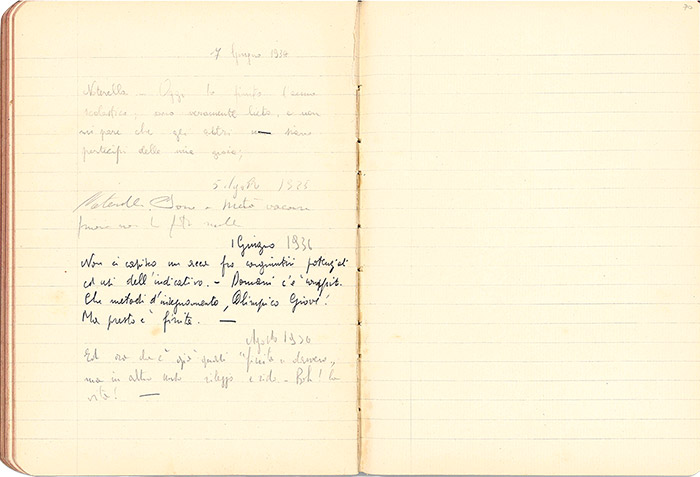

Diario 1928. Il trittico dei murari

È quello che si può considerare il pezzo di esordio delle Opere in Prosa di S., un abbozzo di diario, che ha le vibrazioni di un journal intime. È in un quaderno «di casa», ossia per i compiti da farsi a casa: so che è qui, nella stanza dove scrivo, ma non riesco a ritrovarlo e devo citare a memoria.

Sono tre annotazioni in tre giorni consecutivi, probabilmente giorni di vacanza scolastica, nel periodo in cui S. abitò dalla nonna, l’anno che la mamma era a Udine, il 1928. Il primo giorno, un martedì, S. scrisse:

Oggi sono venuti i murari a battere giù il cesso.

Erano in tre.

E il giorno dopo, mercoledì, con un senso allucinante di déjà vu:

Oggi sono venuti i murari a battere giù il cesso.

Erano in tre.Ma il terzo giorno, giovedì, il dramma:

Oggi sono venuti i murari a battere giù il cesso.

Erano in due.(Del terzo muraro, nulla! Scomparso senza traccia nei gorghi della Storia, il grande Scandalo in cui tutti viviamo: per non parlare dello scempio del vecchio Cesso, della sua coraggiosa resistenza durata almeno tre giorni!).

Si sente che questo non è un compito, ma una testimonianza personale. Lo conferma il fatto che in due giorni successivi la stessa annotazione è ripetuta verbatim, che sarebbe inconcepibile in un diario-compito. S. scriveva sul tavolo della cucina, e guardava attraverso i vetri della portiera. In fondo al cortile, a destra, il casottino del cesso. Anno orfano, pomeriggi stremati, lavoro lento dei murari, lento ghirigoro della mano che lo registra. Vacanza della mente… (Il trittico dei murari, in Jura, BUR 2021, pp. 67-68).

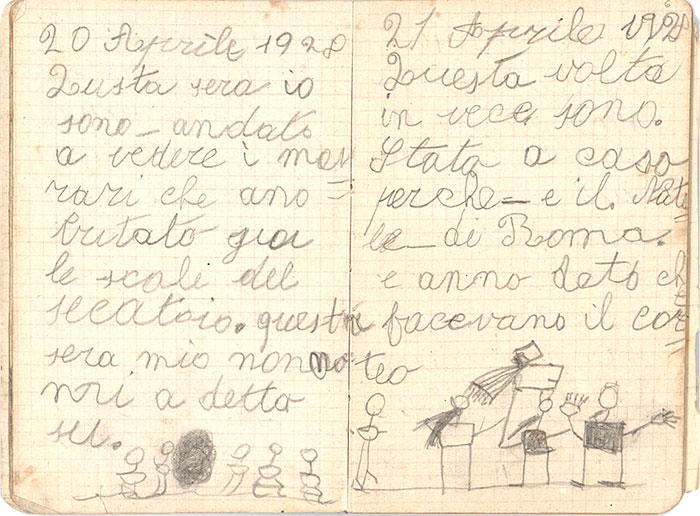

Diario 1928. Il Natale di Roma e il corteo

Sedevano nell’atrio delle Scuole su seggiole basse, tra mucchi di camicie nere. Noi si avanzava in fila per due; ci mettevano la camicia grande mezzana o piccola, c’era potenza in loro e compassione, ci abbottonavano. Poi ci mandavano fuori a fare il corteo.

Il fascismo in paese, pur avendo generato Capi e Cape come usa fare la vita, non pareva però una casta separata di gente, ma appunto un aspetto della vita locale, un nostro vibrante modo di essere. Eravamo noi stessi, considerati sotto la specie del corteo. * Già non si avvertiva più la resistenza di alcun gruppo di adulti né l’assenza significante di alcun gruppo anche piccolo di bambini del centro dal corteo.

Contro il corteo non udii mai fare alcuna critica politica anche rozza, benché fossero frequenti altre critiche del tipo “questi cortei rompe le scatole”, dov’è da notare la varietà delle pronunce: si pronuncia “lebàle” (uomini), “itòtani” (donne di servizio), “lebalòte” (vecchi), ecc.; e, per l’intera frase, “scòcia” (cugine). (Pomo pero, BUR 2021, pp. 65-66 e 69).

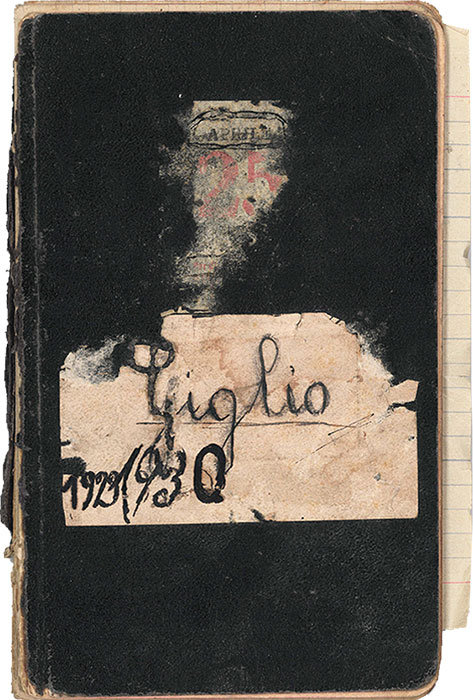

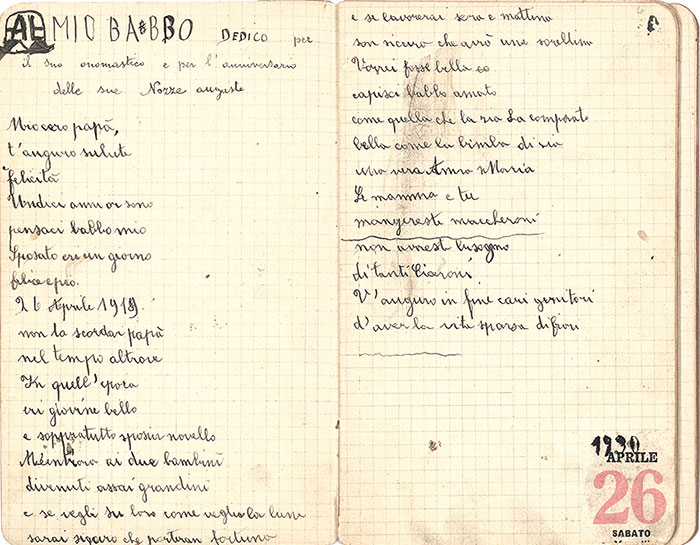

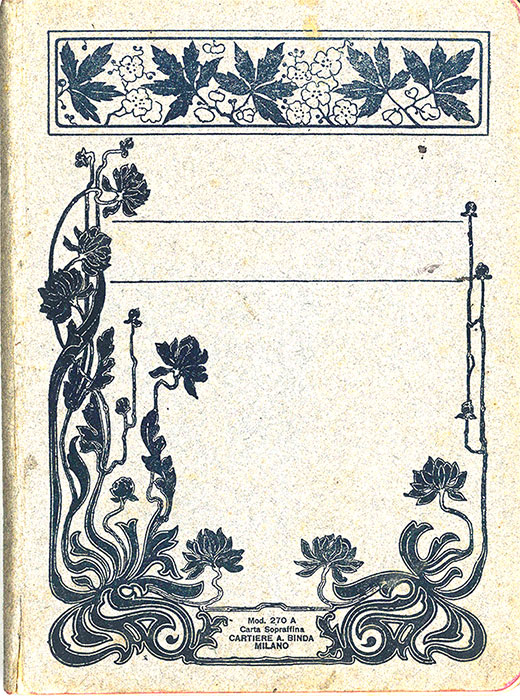

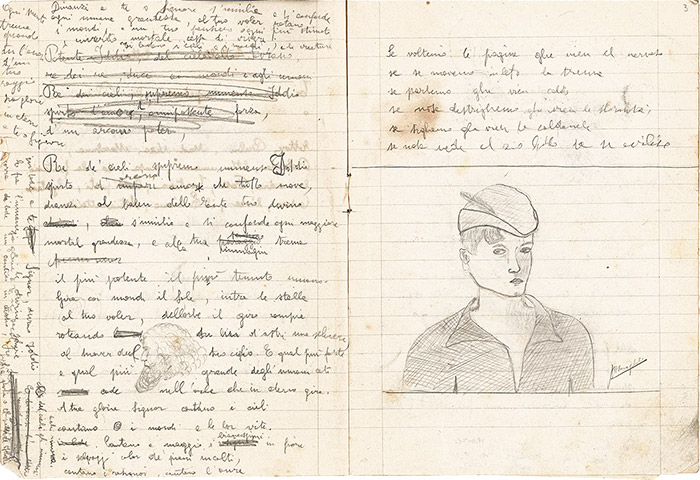

«Al mio babbo dedico…». Quaderno del Giglio

S. andò tuttavia dritto agli estremi della creazione letteraria, la poesia.

Purtroppo il nucleo centrale della sua opera poetica nel periodo intorno al 1930 ci è pervenuto. È in un libretto nero, a quadretti, di quelli per il conto della spesa. Una lacera etichetta color salmone contiene il titolo della raccolta: Giglio (senza articolo, era un nome proprio: non un libro ma quasi una persona). Giglio, perché poesia è fiori, profumo, purezza. Uno strano giglio, una dozzina di componimenti di cui già il primo contiene la parola «cagava», il cui concetto è sparso anche altrove. Sotto l’ornato floreale s’intravede l’ossatura di una poetica. La poesia ha due generi, encomiastico e comico-satirico. […]

C’erano ancora un po’ di nascite, nel parentado, e soprattutto c’erano anniversari, compleanni, onomastici *

È il lato complimentoso, festivo, augurale dell’attività letteraria: inneggiare a un antico matrimonio, salutare l’arrivo di una nuova cugina, auspicare un’energica azione parallela in famiglia, registrarne gli effetti appena un mese più tardi (fu un maschio), accogliere i neonati a nome di tutti, desiderargli ogni bene, compreso «un po’ del mio giudizio». Si sente una concezione ben definita (assai più che nella poesia aulica del tempo) dei rapporti tra l’artista e la società. La società produce i fatti, ma ci vuole uno che li dica, parte a lei, parte per conto di lei. (L’anno del giglio, in Jura, BUR 2021, pp. 58-59)

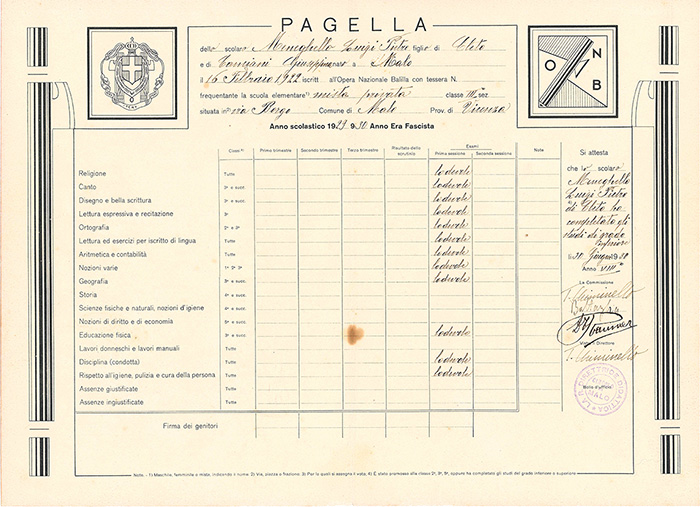

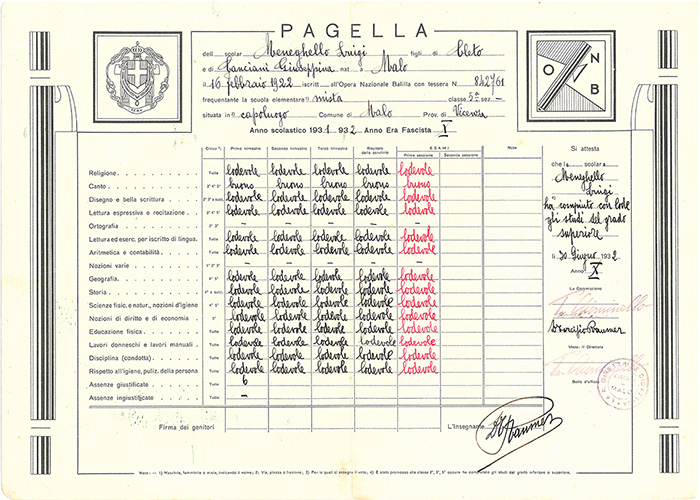

Pagelle di quarta e quinta elementare

A scuola S. riuscì bravo, quasi troppo. Veramente, quando sui dieci anni dovette andar giù a Vicenza a fare l’Esame di Ammissione, la mamma predisse che lo avrebbero ridimensionato. «Qui fate figura di essere bravi» ci ammonì «perché siete i figli della maestra.»

[…] Alla fine quando andarono a vedere i risultati, non era stato ridimensionato, anzi aveva fatto figura di essere il più bravo di tutti, non però di tutte, essendogli passata davanti una ragazzetta; e questa fu l’unica volta nella sua carriera scolastica che riuscì secondo a qualcuno. (Fiori italiani, BUR 2022, pp. 49-50)

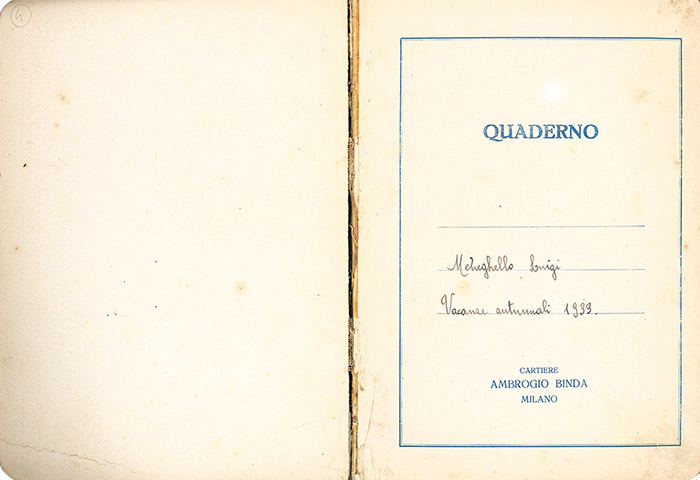

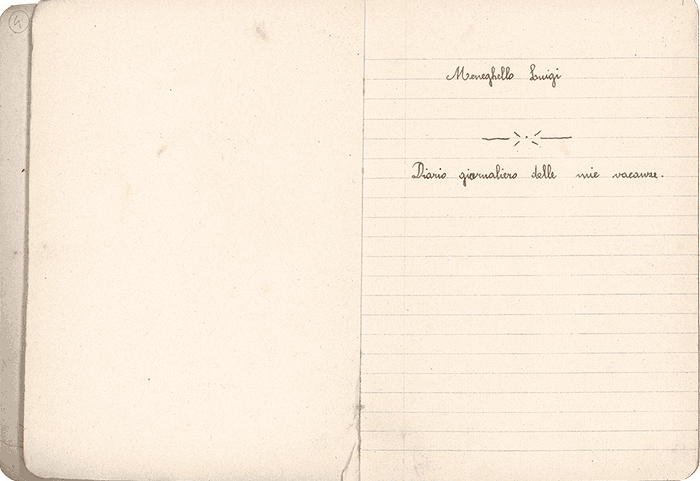

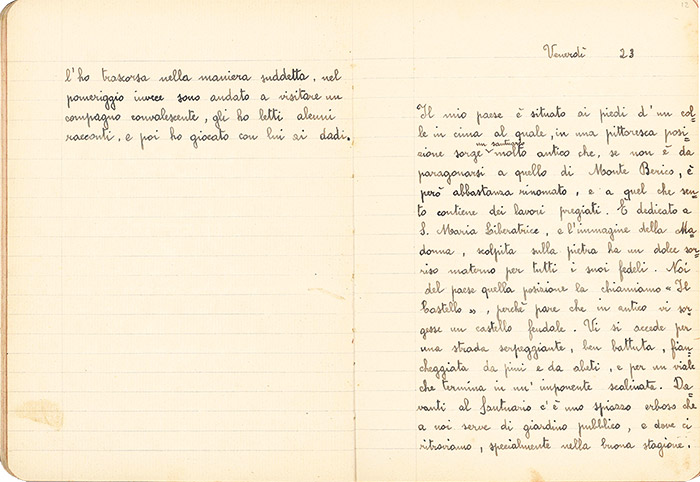

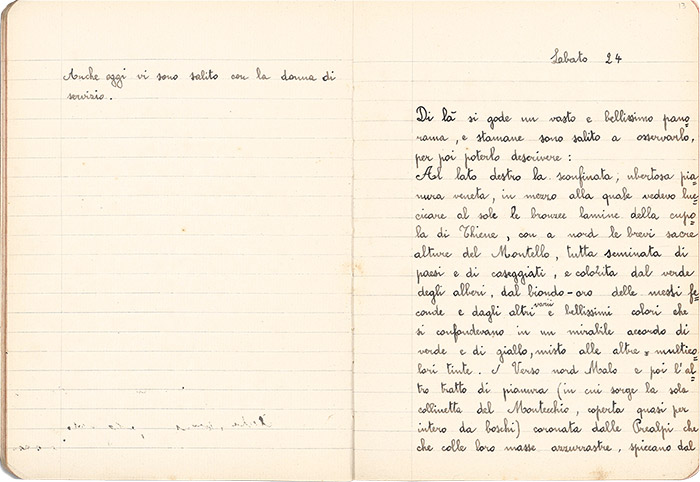

«Il mio paese è situato ai piedi d’un colle … ». Quaderno delle vacanze (1933)

Perché questo paese mi pare certe volte più vero di ogni altra parte del mondo che conosco? E quale paese: quello di adesso, di cui ormai si riesce appena a seguire tutte le novità; o quell’altro che conoscevo così bene, di quando si era bambini e ragazzi, e ciò che ne sopravvive nella gente che invecchia? O non piuttosto l’altro ancora, quello dei vecchi di allora, che alla mia generazione pareva già antico e favoloso? È difficile dire.

Ora siamo in un momento in cui, scrivendo, non si può dire bene né “il paese di allora” né “il paese di adesso”; i tempi mi oscillano sotto la penna, era, è, un po’ di più, molto meno. In alcune cose il cambiamento è radicale, quello che era non è più, in altre c’è poco cambiamento.

Mentre si formano le nuove strutture è rimasto ancora non poco delle vecchie, di quella vita paesana che fino a una generazione fa era comune ai nostri paesi della provincia, e per noi era (e per certi versi è rimasta) la vita tout court. Quella vita si potrebbe rimpiangerla solo per sentimentalismo generico: ma qui dove almeno l’impianto generale delle strade, delle case, degli edifici pubblici è rimasto quasi immutato, è ancora possibile commemorarla. (Libera nos a malo, BUR 2022, p. 173)

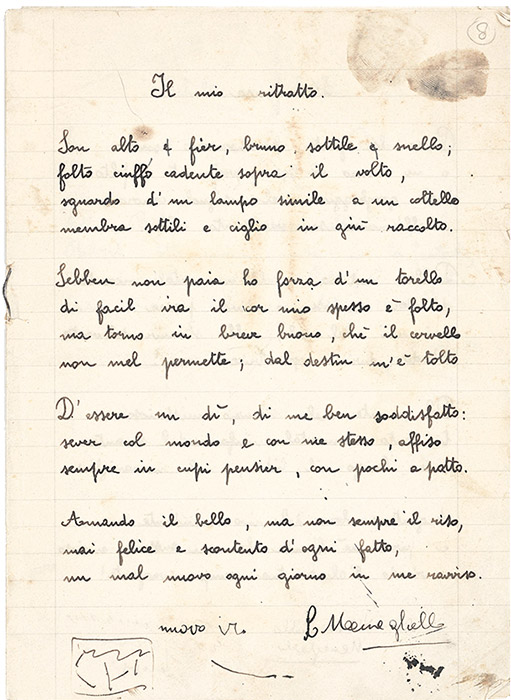

«Il mio ritratto»

Arrivava il momento del foscolismo, che credo sia l’esperienza che distingue gli italiani “istruiti” dal resto degli europei. (Fiori italiani, BUR 2022, p. 105)